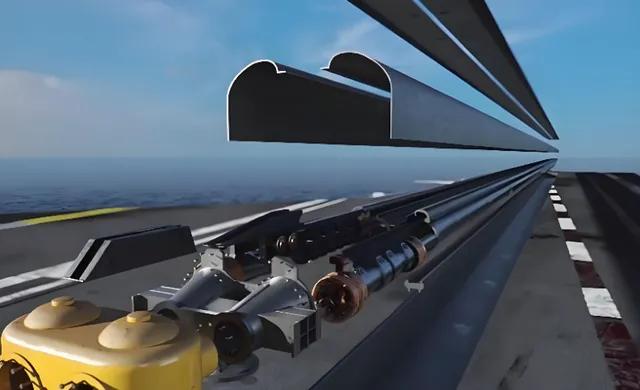

特朗普“复古”决策:叫停电磁弹射,中国意外成技术博弈赢家 2025年10月28日,美国总统特朗普在日本横须贺海军基地的“乔治·华盛顿”号航母上抛出一枚“政治炸弹”:他宣布将签署行政命令,强制美国海军未来新建航母放弃电磁弹射系统,全面回归蒸汽弹射与液压升降技术。这一决策被国际舆论称为“军事技术领域的倒车行为”,而中国因在电磁弹射领域的突破性进展,意外成为这场博弈的隐性赢家。 一、特朗普的“蒸汽情结”:政治表演还是技术焦虑? 特朗普的决策并非临时起意。早在2017年“福特”号航母服役时,他就曾批评电磁弹射系统“成本超支、故障频发”,甚至声称“数字化系统多花数十亿美元却根本不好用”。此次访日期间,他再次以“蒸汽弹射看得见、摸得着”为由,强调其可靠性优于电磁系统,并嘲讽电磁弹射故障后需“从麻省理工请专家飞来修理”,而蒸汽弹射“用锤子和焊枪就能搞定”。 然而,这种“反智”言论背后,实则隐藏着多重动机: 1. 政治作秀:2025年是大选年,特朗普通过迎合保守选民对“传统技术”的怀旧情绪,塑造“为士兵发声”的形象,同时打击军工复合体中的“精英阶层”。 2. 技术甩锅:将“福特”号航母战斗力形成延迟(原计划2018年部署,实际推迟至2023年)归咎于电磁弹射系统,转移对军工体系管理混乱的批评。 3. 战略误导:通过宣称“放弃电磁弹射”,试图掩盖美国在该领域已被中国反超的现实,避免直接承认技术劣势。 二、蒸汽弹射:看似可靠,实则已成“技术活化石” 蒸汽弹射技术自20世纪50年代应用于美国航母以来,确实以“技术成熟、维护简单”著称。其通过高压蒸汽驱动活塞,能量转化效率虽仅4%-10%,但50年的实战应用验证了其可靠性。然而,这种“成熟”背后是难以突破的代际短板: • 能量效率低:每次弹射需消耗数吨水,分流航母20%的产出能量,且连续弹射16分钟后需强制冷却。 • 机型适配差:无法兼容轻重不同的舰载机。面对F-35C需减油减弹,而对轻型无人机则可能造成结构损伤。 • 产业链断裂:美国唯一蒸汽弹射器制造商巴布科克·威尔科克斯公司已于2020年破产,生产线拆解、技术团队解散,重启需投入数百亿美元并耗时5-7年。 更讽刺的是,特朗普在“乔治·华盛顿”号上询问士兵“蒸汽弹射好还是电磁弹射好”时,得到的“蒸汽更好”的回答,实则因该舰本身使用蒸汽弹射系统,士兵对电磁弹射缺乏实际体验。这种“民主表决”式的决策方式,暴露了其对军事技术复杂性的轻视。 三、中国“躺赢”:电磁弹射技术反超,战略空间扩大 与美国在电磁弹射领域的挣扎形成鲜明对比,中国通过“稳扎稳打”的技术路线,在福建舰上实现了电磁弹射的成熟应用。其优势包括: 1. 技术代差:采用中压直流电磁弹射技术,能量效率超60%,远超美国交流中压系统的4166次无故障弹射设计指标(实际仅200多次)。 2. 实战验证:福建舰已完成歼-15T、歼-35、KJ-600等多型舰载机的电磁弹射试验,弹射成功率、加速度控制、舰机协调等方面均进入实用阶段。 3. 产业链自主:中国已掌握蒸汽弹射技术,但直接跳过中间阶段进入电磁时代,避免了技术路径依赖。若美国因重启蒸汽弹射而丧失电磁技术优势,中国将进一步巩固在全球舰载技术领域的主导权。 四、美国“倒车”的代价:技术代差、成本失控与战略萎缩 特朗普的决策若付诸实施,美国海军将面临三重困境: 1. 现有航母改造无解:“福特”号与“肯尼迪”号从设计之初即围绕电磁弹射展开,动力系统、甲板布局、舱室结构均未预留蒸汽弹射空间,强行改造需拆除大量舱室,工程量堪比建造新舰。 2. 蒸汽弹射产业链断裂:重启生产需投入巨资重建产业链,且面临技术人员断层问题。即便拆解退役尼米兹级弹射器,其老旧设备的可靠性与适配性也难以满足新航母需求。 3. 技术代差被彻底拉大:中国电磁弹射技术已进入稳定应用阶段,而美国若放弃电磁弹射,未来十年内将难以追赶中国的发展速度,甚至可能丧失舰载技术主导权。 五、深层启示:技术自主决定国运 特朗普的“蒸汽弹射梦”,本质上是美国霸权衰退的缩影。其决策暴露了美国军工体系的深层矛盾:技术路线失误、产业链断裂、创新被利益集团绑架。相比之下,中国通过“集中力量办大事”的优势,在电磁弹射、高超音速武器、新型驱逐舰等领域实现从跟跑到并跑甚至领跑。 这场技术路线之争,早已不是简单的技术选择,而是两国综合实力与发展模式的深层较量。当美国在“要不要退回蒸汽时代”的争论中内耗时,中国正以稳健的步伐迈向深蓝。正如毛泽东所言:“自力更生,艰苦奋斗。”中国航母之路的崛起,正是这一精神的生动诠释。