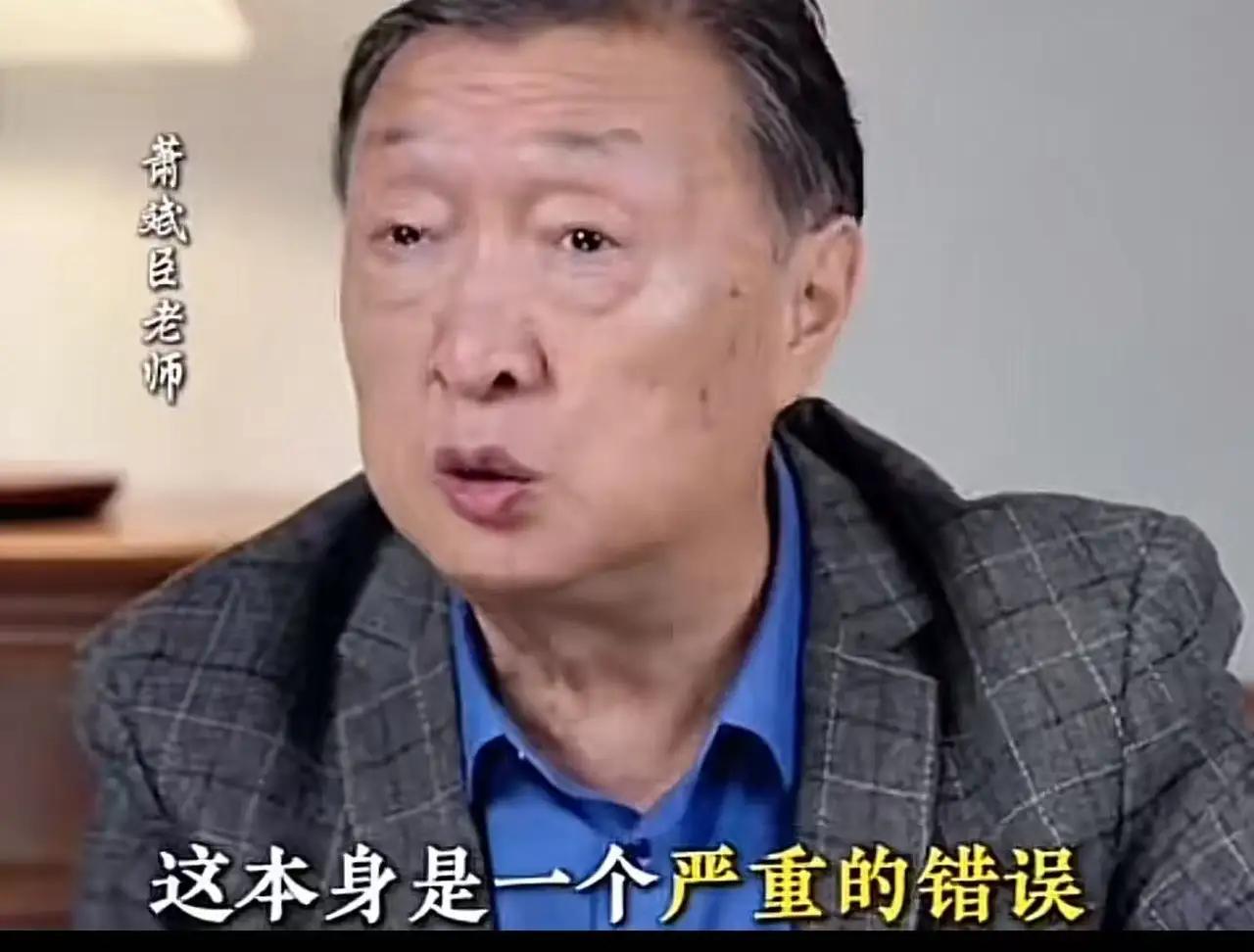

“这个老教师火了!”一句话引爆了网络,也点燃了许多家长心中的那份沉甸甸的思考。有人点赞,觉得老师说得直戳人心:“老师辛苦了,这样的责任不该全压在家长身上。”但也有人开始反思:难道真的不能让家长帮忙监督作业?难道老师的职责就仅限于课堂教学吗?这场关于“责任归属”的讨论,背后隐藏着我们教育体系的深层次矛盾和人性考量。 这位老师的话,虽然简单,却像一面镜子,映照出许多老师的心声:他们每天在讲台上拼尽全力,却发现学生的学习状况、家庭的支持、社会的期待,都在逐渐变得模糊不清。老师们的责任,似乎被无限放大,变成了“既要教书育人,又要管家长监督”,这让许多一线教师感到力不从心。于是,他们开始质疑:我们到底是不是在教书?还是在扮演一种“全能保姆”的角色? 而另一方面,家长的角色也在发生变化。从过去的“听话的被动者”,变成了“参与者”“监控者”。在这个过程中,家庭与学校的关系变得微妙而复杂。有的家长热心,愿意配合老师,共同呵护孩子的成长;也有的家长陷入焦虑,担心自己做得不够好,甚至觉得“责任压在肩上像一座大山”。这场“监督作业”的风潮,背后其实反映了我们社会对“教育成功”的焦虑:是不是只有家长全程参与,孩子才能不掉队?是不是只有老师和家长一起“盯着”孩子,才能确保他们不迷失? 可问题的核心,或许不是“谁来监督”,而是“如何激发孩子的自主学习能力”。我们是否太依赖外在的控制,而忽略了培养孩子内在的学习动力?一个真正优秀的教育,应该是点燃学生内心的火焰,而不是一味追求“监督”的完美执行。否则,所谓的“责任感”变成了沉重的负担,孩子也会在压力中逐渐失去热情。 这场“老师与家长的责任博弈”,其实是一场关于教育理念的深刻反思。我们需要问自己:我们希望的教育,是让孩子成为被动的“听话机器”,还是能自主思考、自我成长的人?我们愿意成为“监控者”,还是愿意成为引导者?答案其实都在每一个家庭、每一位老师的选择中。 所以,看到这位老教师的愤怒,不禁让人深思:或许,我们都需要站在孩子的角度,重新审视自己的角色。教育不是一场“谁的责任更大”的竞赛,而是一场关于爱与信任的共舞。当我们真正理解了这一点,也许就会发现,教育的答案其实并不复杂——那就是,用更多的理解和支持,去点燃孩子内心那份最纯粹的学习热情。教师