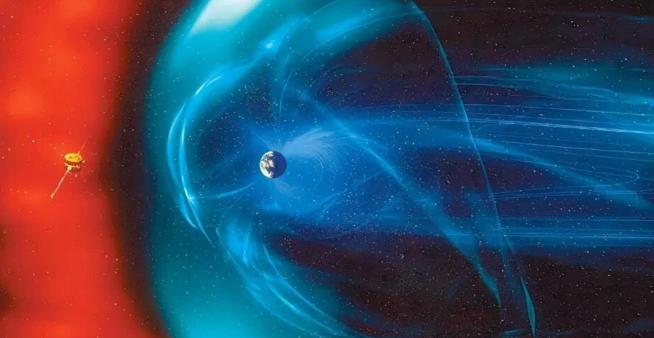

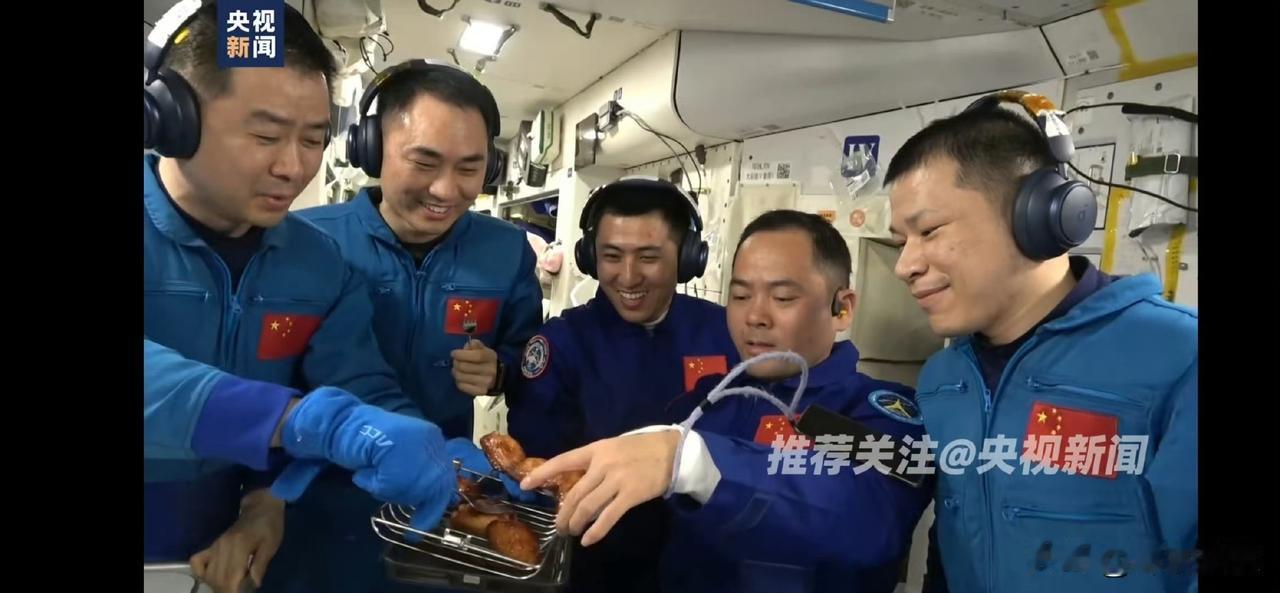

地磁暴爆发!神二十还没撤离,神二十一刚到一周,6航天员咋办? 国家空间天气监测预警中心发的警报说得明白,太阳喷出来的高能粒子正往地球冲,400 公里高空的中国空间站首当其冲。 更揪心的是这时候神二十的三名航天员还没撤离,神二十一刚对接满一周,六个人挤在空间站里,遇上这种太空 “极端天气”,简直是给航天安全出了道难题。 我们得先说说这地磁暴有多难缠。 这事儿说白了就是太阳 “发脾气”,喷出来的带电粒子撞进地球磁场,搅得周围环境天翻地覆。 对空间站来说,最直接的麻烦是 “大气拖曳效应”。 400 公里高空不是真空,本来空气阻力就让轨道每天降几十米,地磁暴一来,大气被加热膨胀,阻力直接翻倍。 空间站体积大、模块多,就像顶着大风跑,轨道掉得更快,弄不好就得提前坠回大气层。 这次最特殊的是 “双船在轨” 的局面。 平时空间站要么驻留一组航天员,要么在交接时短暂有两艘飞船,但刚交接一周就碰地磁暴,这情况还是头回遇到。 神二十的返回舱本来都准备就绪,神二十一带着新物资刚对接,相当于家里正换班,突然遇上停电,俩 “交通工具” 都在,反而多了层顾虑 —— 要是轨道维持出问题,六个人怎么分两艘船撤离?燃料够不够支撑到地磁暴过去? 地面指挥中心早有准备,警报发出后第一时间启动了应急程序。 空间站的推进系统立马启动,就像给车子踩油门,把下坠的轨道拽回来。 天舟货运飞船正好在旁边,里面存的推进剂派上了用场,这就跟家里备着应急发电机似的,关键时候能顶上去。 我前阵子看航天展,工程师说空间站的推进系统是 “双备份”,主系统出问题还有备用的,现在看来这设计太有必要了。 航天员那边应该也是没慌。 如果真的遇见那种情况他们会迅速关闭了非必要的电子设备,减少电路被高能粒子干扰的风险。 空间站里有专门的 “安全舱”,用的防辐射材料特别厚,实在不行六个人都能躲进去。 这种防护设计不是拍脑袋来的,之前国际空间站遇上地磁暴,航天员只能躲进返回舱,空间小还憋屈,咱们的安全舱能让几个人正常活动,舒适度和安全性都高得多。 而且双船在轨反而成了 “双保险”。 地面测算过,要是轨道衰减太快,神二十和神二十一能分别带三个人撤离,不用抢座位。 而且两艘飞船的通信系统能互为备份,就算一个受干扰,另一个还能跟地面联系。 这就像出门带了俩手机,一个没电还有另一个能用,关键时刻能救命。 国际上吃过地磁暴的大亏。 1989 年那次强磁暴,直接把加拿大的电网弄瘫痪了,太空中好几颗卫星提前报废。 2003 年更狠,国际空间站的通信中断了半天,航天员差点跟地面失联。 咱们这次能这么从容,不是运气好,是早把这些坑都想到了。 从空间天气监测到应急推进,从安全舱设计到双船备份,每一步都卡得死死的。 有人可能会问为啥不把空间站建在更远的地方,躲开地磁暴。 这想法就太天真了。 月球轨道虽然没大气阻力,却要穿过范艾伦辐射带,那地方的辐射剂量是近地轨道的几十倍,航天员根本扛不住。 而且送东西去月球轨道成本太高,长征五号那样的重型火箭才能胜任,平时用的火箭根本不够劲。 近地轨道虽然麻烦,但技术成熟、补给方便,是现阶段最靠谱的选择。 你们有没有过这种经历?出门旅游提前查了天气预报,带了伞结果真下雨了,那种踏实感跟现在航天员的处境有点像。 航天探索从来不是赌运气,而是把所有 “万一” 都提前想到。 神二十和神二十一的交接期遇上地磁暴,看似巧合,却正好检验了咱们的应急体系有多扎实。 你猜航天员在安全舱里会做啥?不是坐以待毙,他们会定期检查生命保障系统,跟地面核对轨道数据,甚至还会记录磁暴对实验样品的影响。 这种临危不乱的底气,来自上千次的地面演练,也来自背后无数工程师的打磨。 地磁暴还在持续,但空间站的轨道已经稳住了,六名航天员状态良好。 这事儿给所有人提了个醒:不管做什么事,提前备好 Plan B、Plan C 总没错。 航天领域的 “发一备一” 策略,放到生活里就是家里的应急包、工作中的备份文件。 把准备做在前面,遇到意外才不会手忙脚乱。 这种对风险的敬畏、对细节的较真,正是中国航天能稳步前行的原因。 不是等到问题发生才想办法,而是在问题出现前就堵上所有漏洞。 这种思维方式,不管是搞科研还是过日子,都一样管用。 信息来源: 中国青年报——2025-11-06太阳爆发活动持续,北方大部有机会看到极光