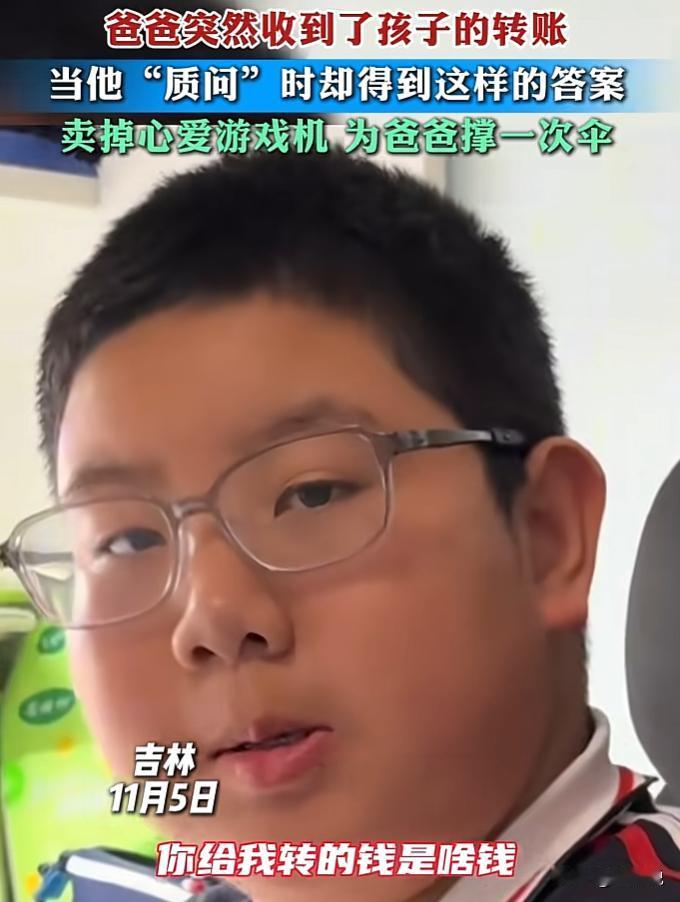

近日,吉林,上初中的儿子突然给父亲转了两千多块钱,父亲赶紧过去问,一问才知道,儿子是把自己的游戏机给卖,父亲疑惑的问:你卖了干啥啊,没想到儿子的一句话把父亲和网友都说哭了。 父亲盯着手机屏幕上儿子那句“我听见你借钱,还看到催缴单,想帮家里分担”,手指悬在键盘上半天没动。这个天天在眼前晃悠的初中生,不知什么时候已经学会了察言观色,大人们总以为把焦虑藏得很好,却没想过孩子的敏感远超想象。那台游戏机是孩子攒了很久零花钱才买的宝贝,如今说卖就卖,换来的两千多块钱像块烫手的山砖,烫得父亲眼眶发酸。 这孩子真是懂事的让人心疼,可仔细想想,十几岁的年纪本该无忧无虑,现在却要替大人分担生活的沉重。父母总盼着孩子长大懂事,可当孩子真的过早扛起家庭责任,心里只剩心疼和自责。那些本该属于游戏的快乐时光,突然被替换成对家庭经济状况的担忧,这种成长代价未免太大。很多初中生沉迷游戏是因为在现实生活中感到孤独,或是学业压力繁重,网络游戏成了一个可以放松自己、忘掉烦恼的宽松虚拟世界。而这个男孩却主动选择离开那个虚拟世界,回到现实的艰难中。 游戏机在这件事里成了最矛盾的符号。一方面,它是“网瘾高发人群”的典型标签,12-16岁青少年确实容易沉迷;另一方面,这台游戏机却成了孩子表达爱的媒介。同样的机器,可以是逃避现实的“电子鸦片”,也可以是担当精神的见证者。游戏设计者会根据人的心理特点,设立激励反馈机制,诱导用户在吸引点的刺激中层层深入,但这个男孩轻易打破了这种成瘾机制,说明在真挚的情感连接面前,再精妙的游戏设计也显得苍白。 父亲的反应同样值得品味。他没有简单拒绝孩子的好意,而是郑重收下并承诺保管,既保护了孩子的心意,也传递了“现在还不是你承担的时候”的关爱。这种处理方式远比直接退还款项更有智慧。很多父母没空管孩子、陪孩子,这会导致孩子在游戏的泥潭中越陷越深,而这位父亲选择了用理解与沟通来构建亲子关系。 这件事最动人的地方在于它展现了一种双向的理解。孩子看见了父亲的难处,父亲也看见了孩子的真心。家从来不是靠谁一个人硬撑的,这种看见与被看见,才是家庭真正的凝聚力。等孩子长大,他大概也能懂,父母之所以要他好好学习,不是为了成绩,而是为了他将来能有能力保护想保护的人。 孩子卖掉的不仅是一台游戏机,更是交出了一份许多成年人都缺乏的担当与共情。这种刻在骨子里的善良,远比高学历更能支撑他走远。而父亲收获的也不仅是两千多元的应急资金,更是一次关于教育成果的温暖确认。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。