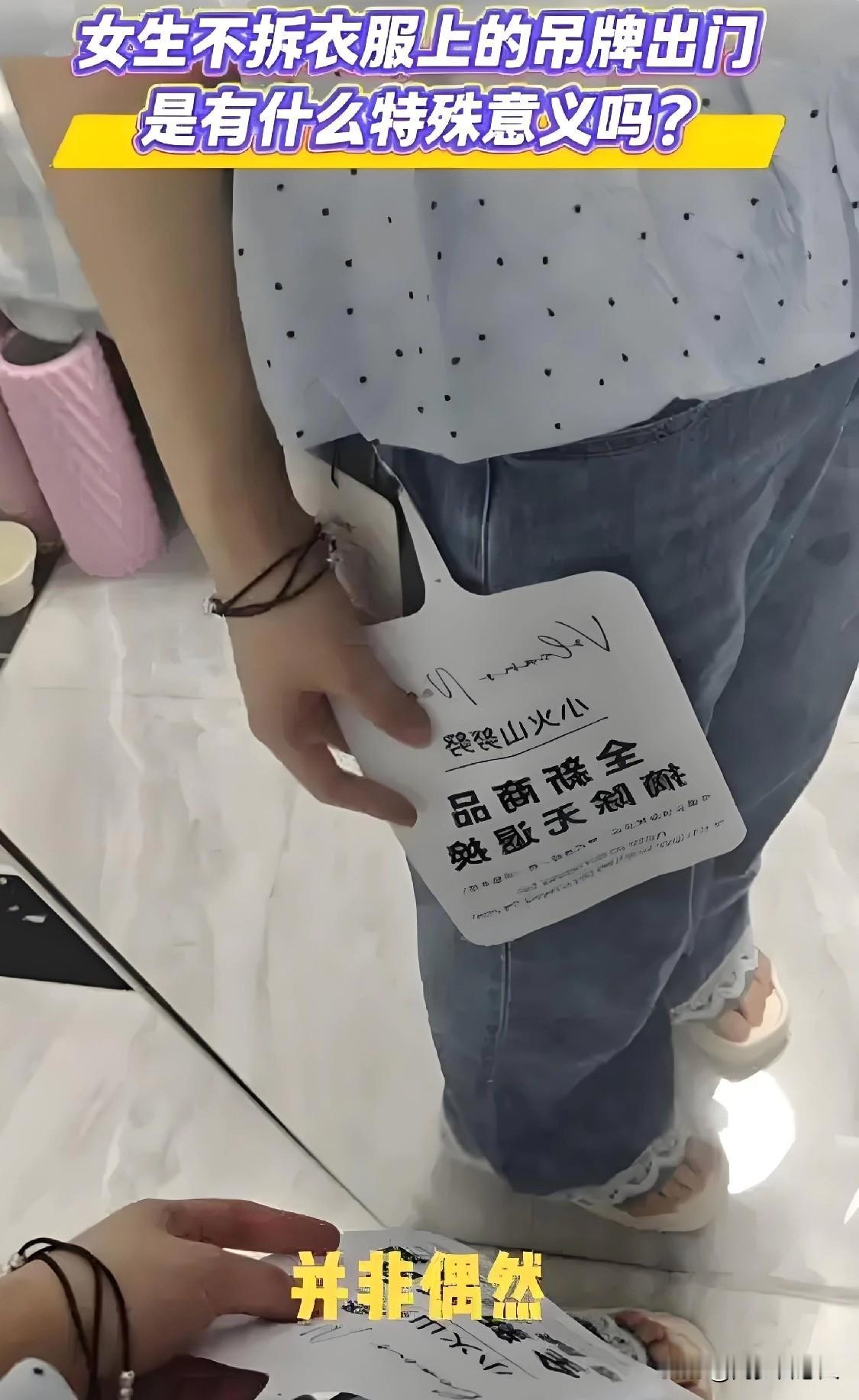

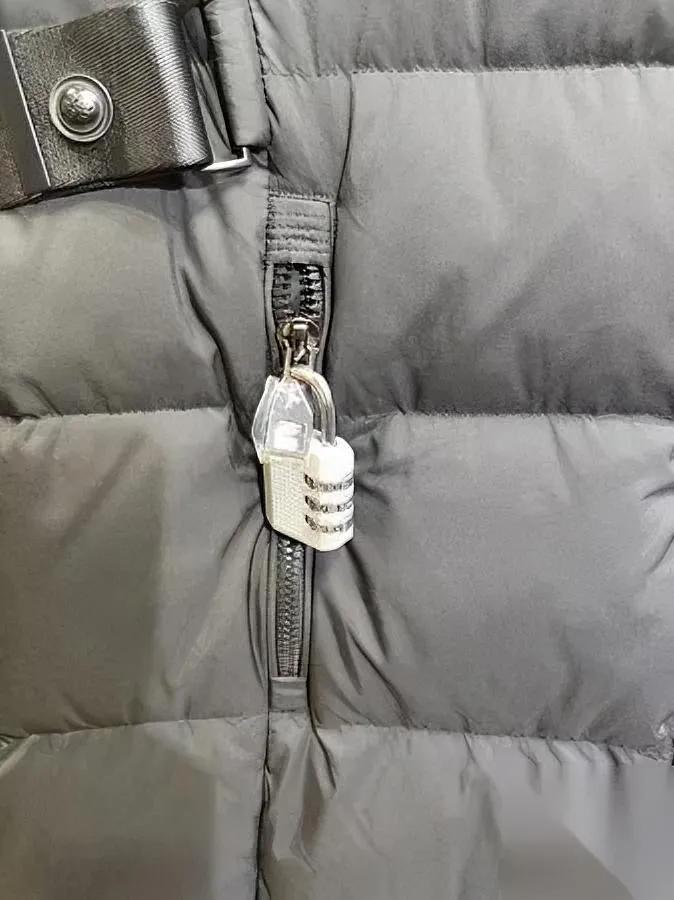

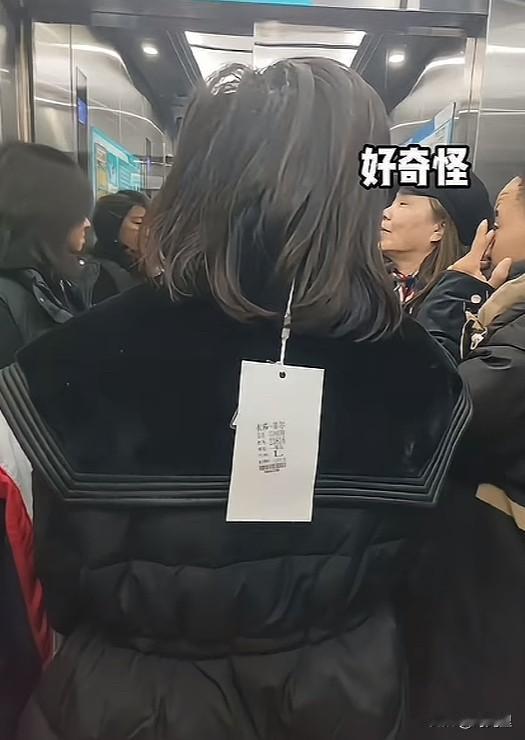

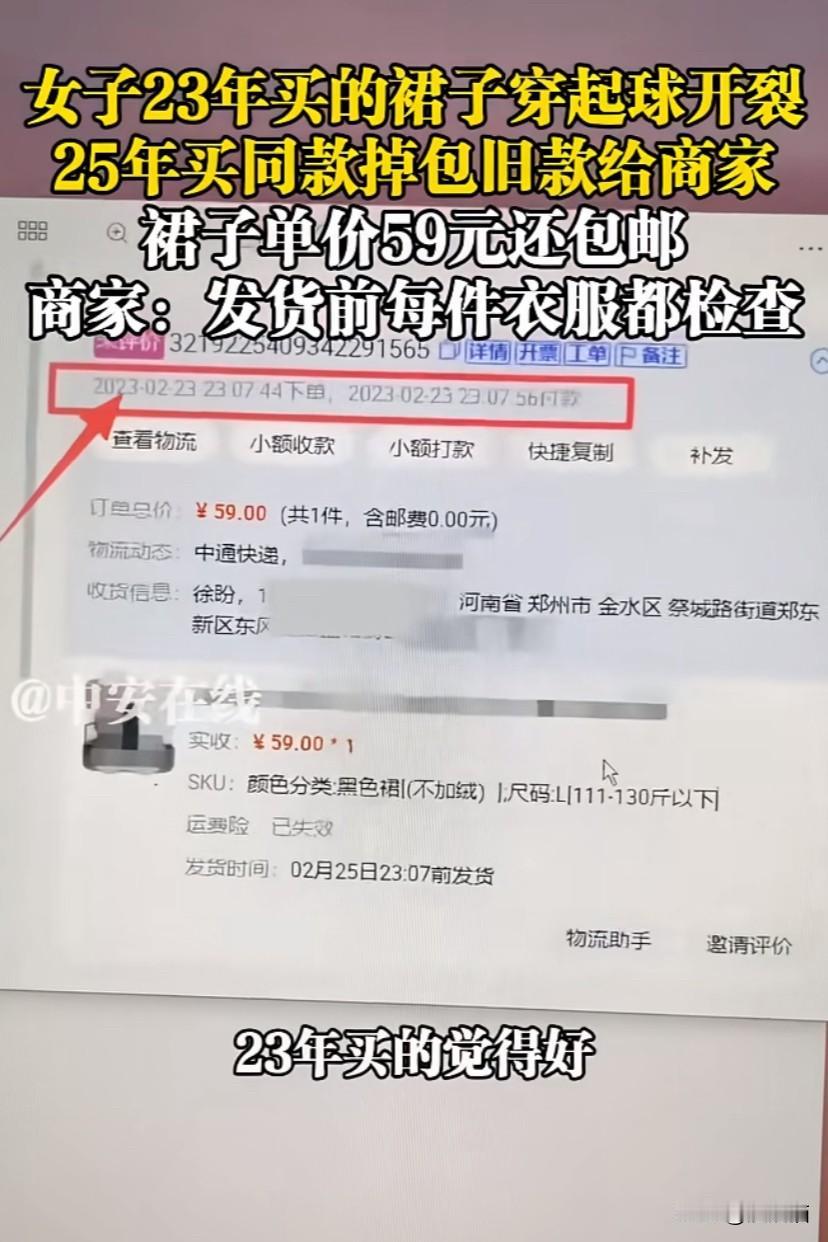

被“穿完就退”的骚操作坑惨了,商家们也开始“整活”了! 最绝的一招:把吊牌做成巴掌大,还有在衣服拉链上装把锁,把“物理防退货”做到极致!做小众女装的张姐,去年冬天差点把开了五年的网店关了。她店里的衣服主打原创设计,光面料进货价就占了售价的一半,一件雪纺连衣裙卖三百多,利润刚够覆盖运费和人工。 张姐至今记得去年双十一后那段日子,每天打开后台都是密密麻麻的退货申请,十单里有三单回来的衣服带着明显使用痕迹。有件卖得最好的碎花雪纺裙,客户退回来时裙摆沾着红酒渍,领口还残留着粉底印,吊牌被小心翼翼剪掉一半,却故意留下能证明是自家商品的标识。她联系客户沟通,对方只甩来一句“七天无理由退换货,你管我怎么用”,平台介入后最终还是判客户胜诉。那批裙子前后退回来十几件,能二次销售的只有三件,剩下的要么得花高价清洗,要么直接报废,光这一项就亏了近万元。张姐夜里对着账本掉眼泪,她的设计稿都是熬了无数个通宵画出来的,面料选的是透气不勾丝的进口雪纺,工人手工缝的珍珠纽扣,到头来却成了别人的“免费租衣店”。 这种恶意退货的情况,在小众原创商家圈子里早就不是新鲜事。做汉服定制的李哥,去年推出一款明制袄裙,客户下单时特意强调要赶在婚礼上穿,收到货后却在婚礼结束第二天申请退货,衣服上不仅有胭脂痕迹,裙摆还沾着婚礼现场的亮片和花瓣。做羊毛衫的王姐更无奈,有客户穿了一个月才退货,理由是“穿着显胖”,退回来的衣服起球严重,袖口还有明显的磨损,根本无法二次销售。这些商家大多没有大厂的规模优势,资金链本就紧张,一件商品的利润可能就几十块,遇到几次恶意退货,半个月的辛苦就全白费。 商家们被逼着想出“物理防退货”的办法,实在是无奈之举。巴掌大的吊牌不是为了为难消费者,而是之前有客户偷偷剪掉小吊牌,穿着衣服参加完活动再退货,大吊牌更难隐藏拆卸痕迹;拉链上的小锁也不是不让试穿,而是有商家发现,有些客户会把衣服穿出门一整天,拉链反复使用后留下划痕,却谎称“试穿不合适”。这些措施看似极端,背后全是商家的辛酸——他们既想保障正常消费者的退换货权利,又想守住自己的生存底线。但这样的做法也引发了争议,有正常消费者抱怨,大吊牌影响试穿体验,拉链锁拆卸麻烦,反而降低了购物好感。 其实问题的核心,从来不是“该不该退换货”,而是部分人对“七天无理由退换货”规则的滥用。这项规则原本是为了保护消费者权益,让大家网购时能放心试穿、放心购物,却被一些人当成了“免费租衣”的漏洞。数据显示,2024年电商行业消费行为报告显示,小众服饰类商家的恶意退货率高达18.7%,远高于整体电商行业5.3%的平均水平。这些恶意退货行为,不仅让商家承受直接经济损失,还会导致原创设计的积极性下降——当设计师的心血被随意糟蹋,当商家的利润被恶意侵蚀,越来越多人会选择放弃原创,转而售卖同质化的低价商品,最终损害的还是消费者的利益。 平台也该承担起相应的监管责任。目前大多数平台的退换货规则更偏向消费者,这本身是好事,但也需要建立更完善的甄别机制。比如通过大数据追踪账号的退货频率、退货商品的使用痕迹,对频繁恶意退货的账号采取限制措施;同时优化售后判定标准,当商家能提供清晰证据证明商品被使用过,应给予更公正的判定结果。而作为消费者,我们享受退换货权利的同时,也该守住基本的道德底线——试穿是为了判断是否合适,而不是把商家的商品当成临时道具,这既是对商家的尊重,也是对市场秩序的维护。 商业的本质是互利共赢,消费者和商家之间从来不是对立关系。当我们少一份自私的算计,多一份相互的理解;当平台能守住公平的底线,为原创商家保驾护航,这样的“物理防退货”才不会再成为无奈的选择。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。