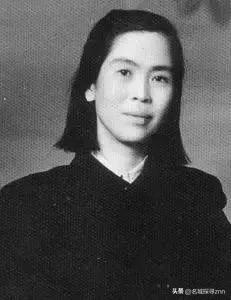

1984年贺子珍在上海病逝时,最初的葬礼方案是按副省级待遇操办。但有些老同志提出异议:这位井冈山第一位女红军、毛主席曾经的革命伴侣,为掩护战友身中17块弹片的英雄,难道不该有更高规格的送别? 这些声音不是凭空而起,每一句质疑都藏着贺子珍半个多世纪的革命足迹。1927年,18岁的她跟着哥哥贺敏学、妹妹贺怡组成“永新三贺”闹革命,跟着秋收起义后的队伍上了井冈山,成了那里第一个女共产党员。 有人说她是“永新一枝花”,可她从不是娇弱的花瓶——敌人来犯时,她能骑上无鞍马双枪御敌;发动土地革命时,她帮毛泽东完成《永新调查》,把茅坪八角楼的灯光熬到深夜。 最让人揪心的是1935年长征路上的那场轰炸。敌机俯冲扫射时,她本已隐蔽妥当,瞥见重伤员钟赤兵的担架暴露在外,当即冲过去扑在上面。 炸弹爆炸后,她浑身是血倒在烟尘里,医生检查出17处弹片伤,浅的能用夹子直接取出,深的嵌在骨缝里根本没法碰。苏醒后她第一句话是问钟赤兵安危,接着就催着战友把自己寄放在老乡家,怕拖累行军。 毛泽东连夜提着马灯赶来看她,这位叱咤风云的统帅握着她的手,忍不住红了眼眶。这17块弹片跟着她熬过大半辈子,晚年阴雨天还会隐隐作痛,成了革命刻在她身上的勋章。 她与毛泽东十年婚姻,恰是中国革命最艰难的岁月。毛泽东政治上起起落落时,她始终守在身边,“年头一个年尾一个”生了十个孩子,却因战争环境大多失散或夭折。1937年她远赴苏联治病,在异国熬过苏德战争的饥荒,直到1947年才带着女儿李敏回国。 可等待她的不是安稳日子,江青的迫害让她连见女儿都困难,甚至被抹去档案,成了没有身份的“黑人”,直到粉碎“四人帮”后才第一次走进北京。即便如此,她从没对革命说过一句怨言。 老同志的异议传到中央,中办一时难以定夺,最终请示了邓小平。这位同样历经风雨的老人当即表态:“我们中央的领导人都要送花圈,贺子珍的骨灰放一室。”这短短一句话,给葬礼规格定了调——这不是普通的待遇提升,是对一位革命元勋的历史认可。 1984年4月25日,龙华革命公墓大厅里摆满了花圈。胡耀邦、邓小平、陈云等党和国家领导人都送了挽联,郝建秀带着上海市委的同志到场,曾在苏联一同受难的革命子弟、当年的老战友挤满了大厅。 有人抹着眼泪说,该这样送送她,她为革命流的血太多了。第二天,新华社播发的电讯里给了她公正评价:“坚强的共产主义战士,中国共产党优秀党员,她的一生是革命的一生,艰苦奋斗的一生。” 葬礼规格从来不是虚名,是历史对奉献的回应。贺子珍从不是靠“革命伴侣”的身份立足,她的功绩写在井冈山的斗争里,刻在长征的担架上,藏在熬了一辈子的弹片伤痛中。那些老同志的异议,本质是怕英雄被亏待,怕历史被淡忘。 给真正的革命者应有的尊崇,是对初心的坚守,也是对后人的警醒。贺子珍的一生坎坷却磊落,她的葬礼规格调整,不过是让历史回归了本真。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。