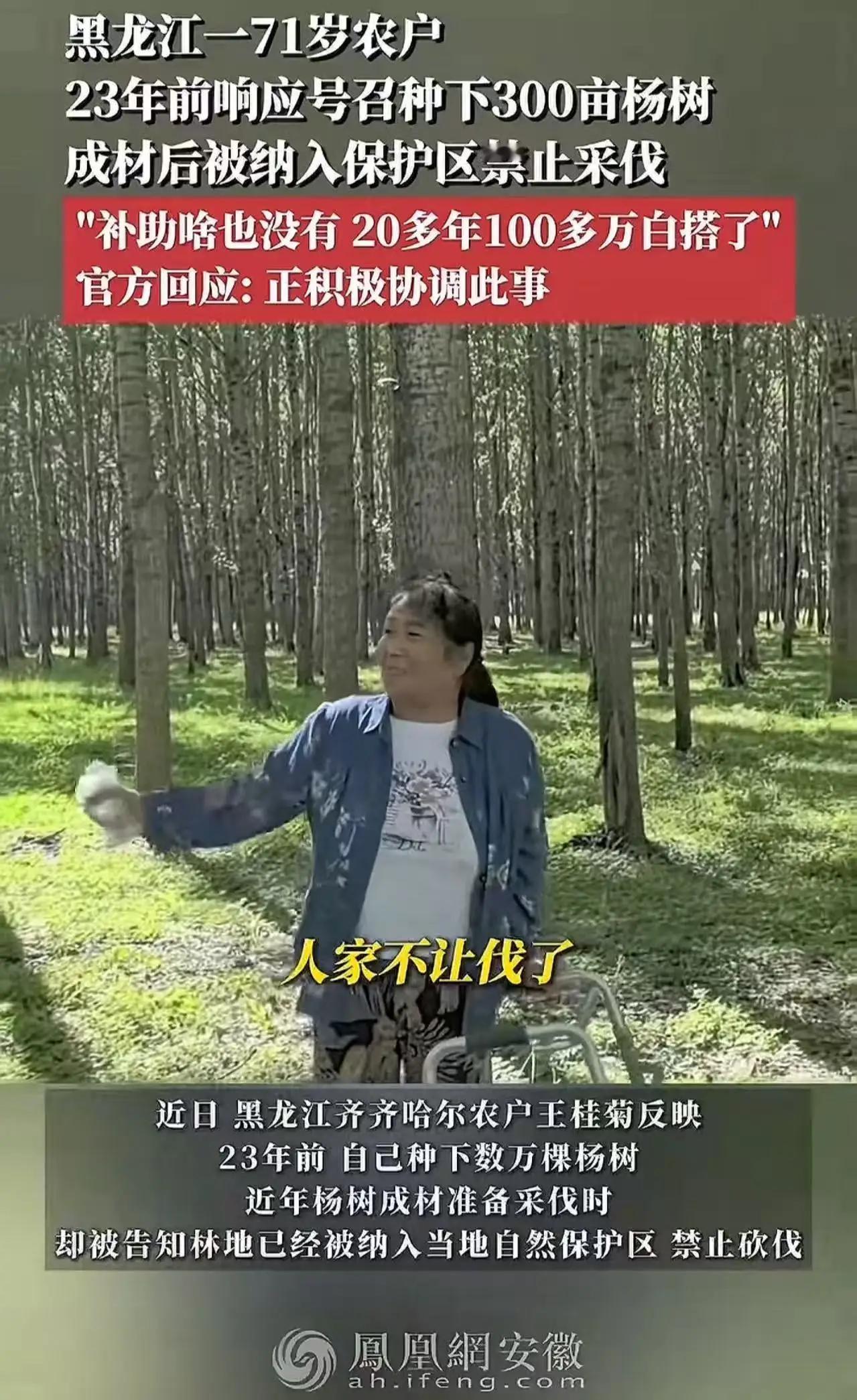

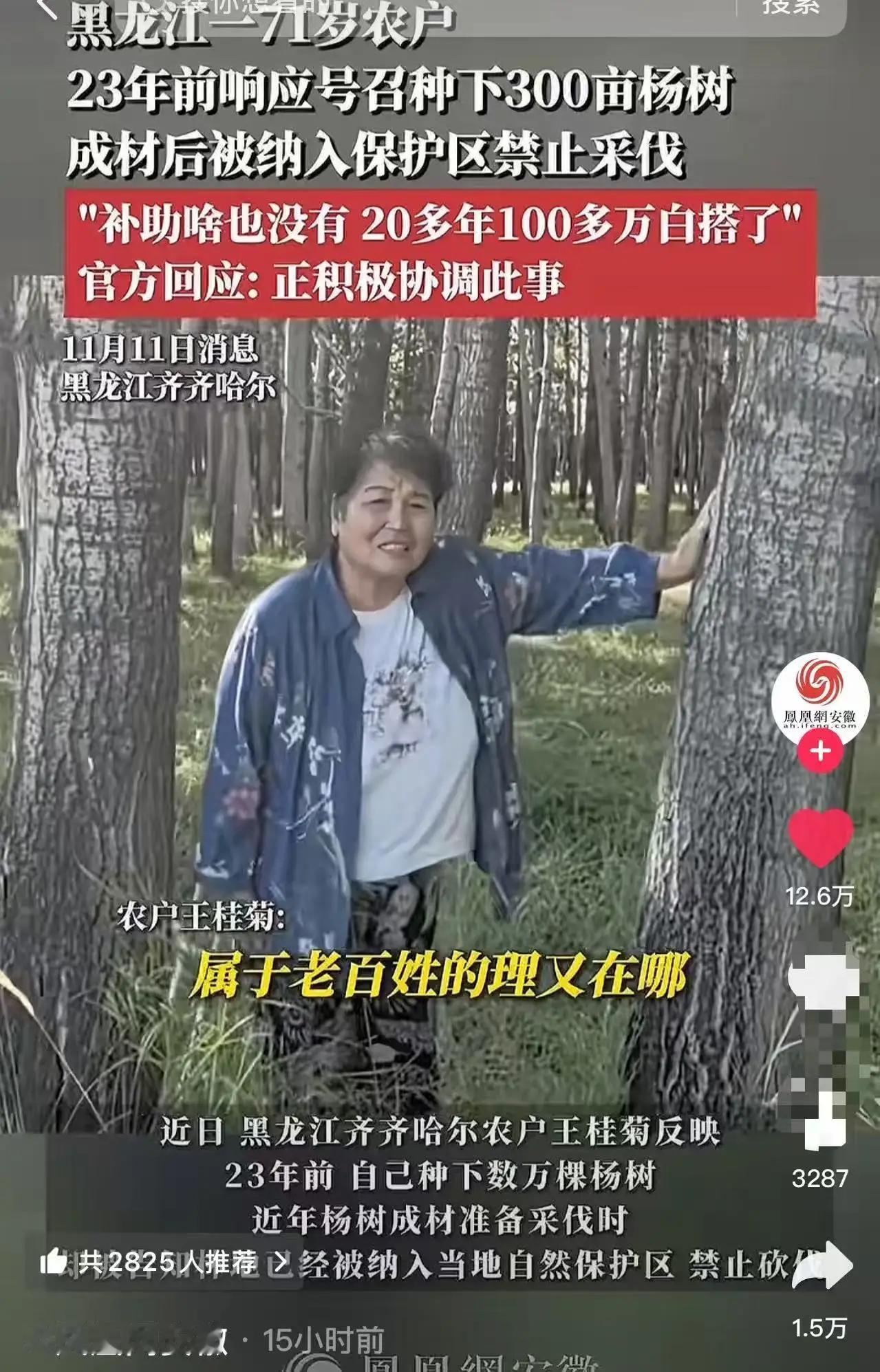

黑龙江icon,71岁农户23年前响应号召种下300亩杨树icon,成材后却被纳入保护区禁止采伐,一分补助也没有给农户!农户:“上哪里说理去!我20多年的投入,100多万白搭了!”官方回应:正积极协调此事! 在这个充满变数的时代,有多少像黑龙江这位71岁农户一样的普通人,曾经用汗水和希望,撑起了家乡的一片天?他们的故事,或许不够光鲜,却最真实地折射出我们社会的责任与良知。 23年前,这位农户响应国家号召,毅然决然地在自家土地上种下了300亩杨树。那时,他满怀希望,期待着未来的收获和改变。岁月流转,杨树终于成材,成为了他辛勤付出的见证。然而,令人心碎的是,几年前,他的辛苦成果却被划入了保护区,禁止采伐,连一分钱的补助都没有。这不仅意味着他的劳动付诸东流,更像是一场无声的剥夺,让他原本的梦想变得遥不可及。 “上哪里说理去?”这位农户的话,透露出的是深深的无奈与愤怒。二十多年的投入,超过百万元的辛苦积蓄,竟然变成了“白搭”。他用双手,换来了土地的绿意,却无法换来应有的尊重与保障。这一幕,令人心碎,也让人反思:我们的保护区政策,是否真正考虑到了基层农户的权益?是否在“保护”的名义下,忽略了那些默默付出、无声奉献的普通人? 官方回应:“正积极协调此事。”这句话听起来像是一个模糊的承诺,却无法抚平农户心中的焦虑。我们不禁要问:这是不是一种制度的缺陷?还是说,社会的责任,早已在繁忙的日常中被忽略?保护生态固然重要,但如何在保护与发展之间找到平衡点,才是我们每个人都应该深思的问题。 这个故事,远不止一位农户的苦难,更像是一面镜子,映照出我们对“发展”与“保护”的理解差异。我们是否在追求“绿水青山”的同时,也能守护那些为土地付出一生的人?他们的辛勤,难道就应该被忽略、被遗忘吗? 或许,我们需要的不仅仅是官方的“积极协调”,更是每个人心中的那份责任感。我们要呼吁:让政策更人性化,让保护更有温度,让那些曾经用双手创造美丽土地的人,能在未来的日子里,得到应有的尊重和回报。 看完这个故事,你是否也在反思:我们为环境保护付出了多少?又牺牲了多少?让我们共同呼吁,守护每一份辛勤与梦想,让公平与正义成为社会的底色。因为,只有真正关心每一个普通人,社会才会变得更加温暖而有希望。杨树树 六棵杨树