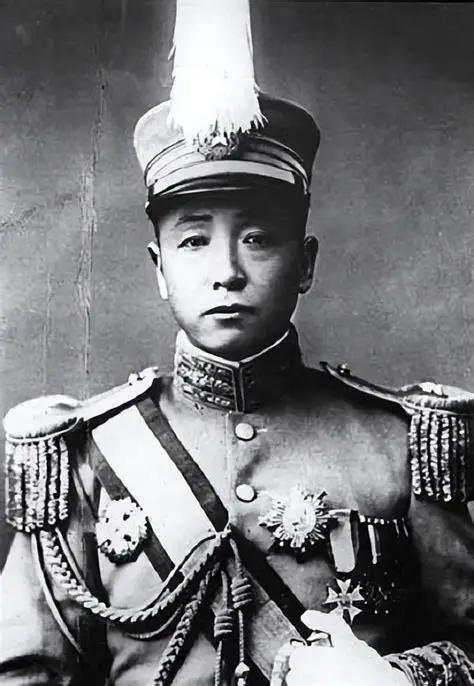

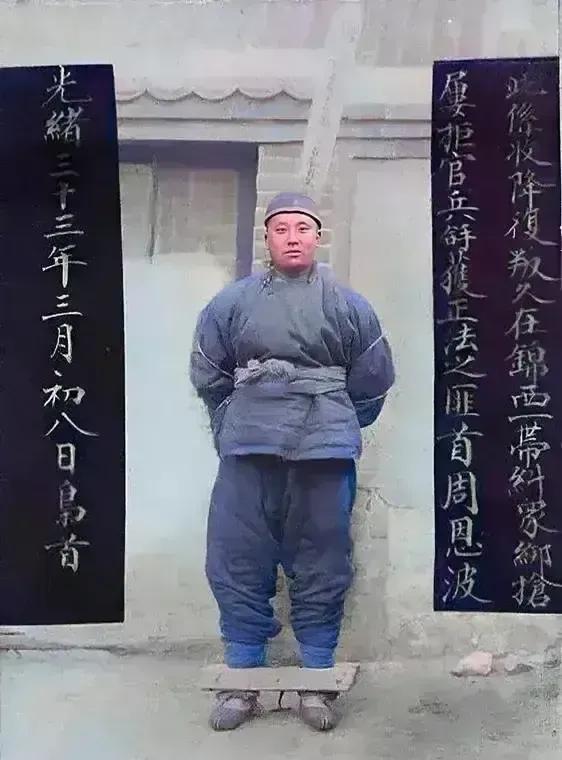

1928年,张作霖在奉天召集全体幕僚会议,商讨东北防务。会议刚结束,张学良走进书房,小心地放下一块泛旧的铜牌:“这是父亲临终前要我收好的东西。” 铜牌早已磨损,但背面刻的“孙”字依稀可辨。这是张作霖一生中最早的一件“身份凭证”。 张学良知晓这块牌子的来历。他记得父亲每年清明必到营口,在一座不起眼的坟前焚香、敬酒,带着弟弟妹妹一起磕头。墓碑上刻着“孙太夫人”,旁边并列的刻着“张作霖”。 张作霖生前从未对他们细说,只在一次喝醉后低声念了一句:“若不是当年她收我,我早没命了。” 时间回到1891年,16岁的张作霖流落到营口大高坎镇,靠蹭饭度日。那时他父亲早亡,家境破败。为讨口吃的,他装扮成短工混进孙家的食棚,连着几天都没人察觉,直到一次被发现,当场被打倒在地。 围观人群中,一个女人让众人停手。她年纪不大,却掌管着孙家几十亩田地,雇着上百短工。没人敢不听她的。 女人看着张作霖的眼神不同于怜悯,她走上前,从贴身衣服里掏出一块铜牌,递给张作霖,说了一句:“以后出入后院,拿这个。” 那一年,孙寡妇破了家规。短工不得入后院,但她允许张作霖。更出人意料的,是张作霖当即磕头,自称“干儿子”。从那一刻开始,他便在孙家扎下根。 张作霖并未辜负这份信任。他起早干活,不喊累,对孙寡妇言听计从,没几年便从“干儿子”变成孙家的主心骨。更重要的是,他学到了孙寡妇如何管人、处事、应对官府的本事。那一年,孙寡妇教会他的东西,后来成了张作霖稳住奉天的底气。 一年后,张作霖告别孙家,开始闯荡关东。临走前,他把腰牌揣进怀里,说:“我出去打天下,迟早回来孝敬您。” 十多年间,张作霖从流民做到土匪,从土匪被招安为军官,一步步升为奉天督军、东北主政。张作霖每晋升一次,必回营口一趟,亲自探望孙寡妇,总是带着重礼、当面磕头。 到了1924年,孙寡妇病逝。张作霖停下前线部署,连夜回乡主持葬礼。整个营口轰动。送葬那日,张作霖亲自跪在墓前,命人将她葬在上好墓地,立碑写上“张作霖同祀”,与孙家血亲并列,无高低之分。 这个举动,在张作霖手下激起议论。有参谋悄悄问:“大帅,这老太太跟您究竟什么关系?”张作霖只说了一句:“她不是亲娘,却比亲娘还亲。” 铜牌从未离身,直到1928年6月皇姑屯事变,他随车遇袭,去世前嘱咐:“这牌子,别弄丢了。” 在他的心里,那块牌子代表的是命运转折的起点。孙寡妇给了他一个名分、一口饭,也给了他走出谷底的资格。 多年后,张学良依旧保留那块铜牌,在每年清明带全家人祭扫。孙家后人也知晓,当年那个少年,最终成为一方巨擘,却始终没忘那年冬天那顿饭,那块牌子,那位收留他的女人。