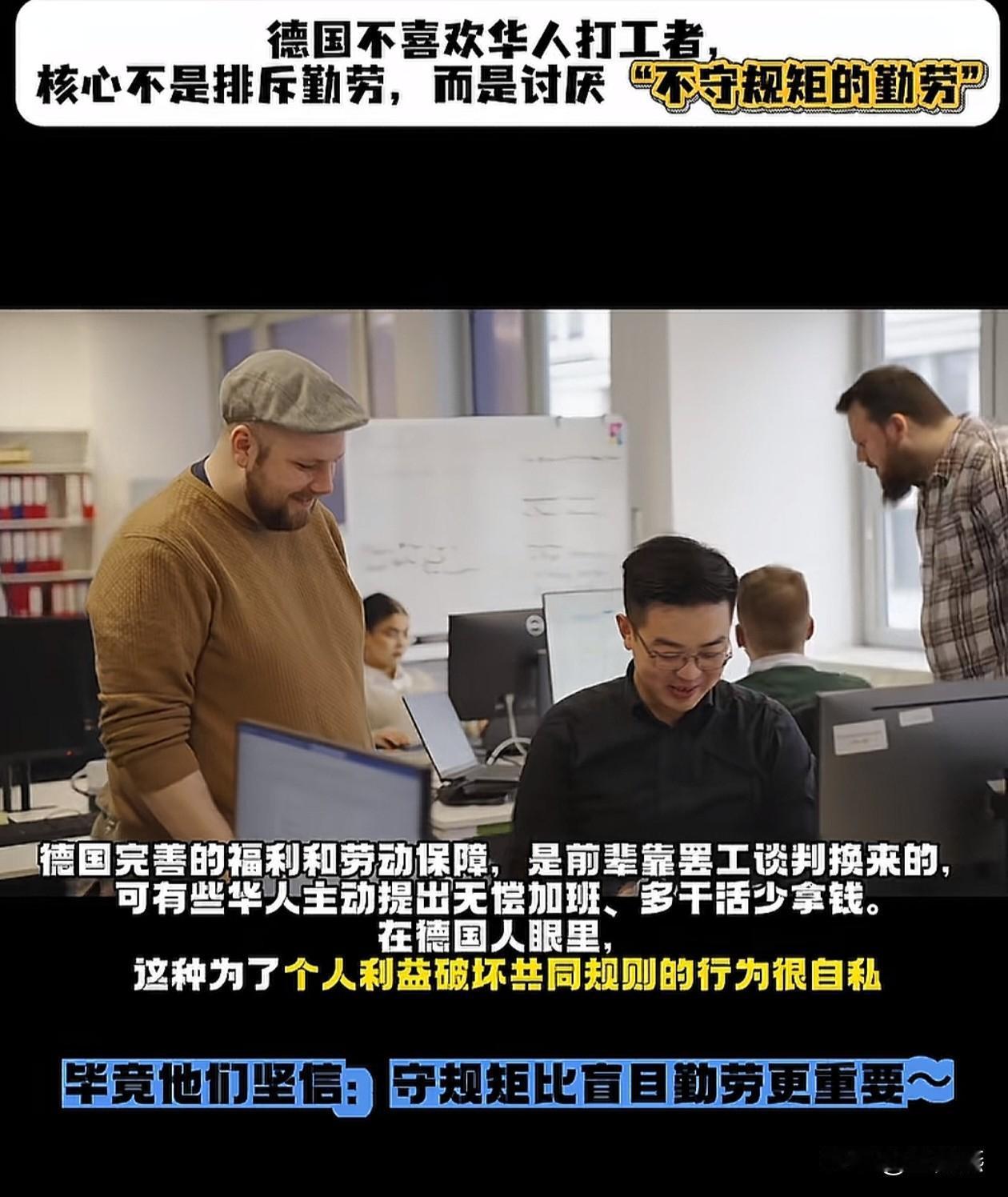

美国华人表示:在美国所有华人精英,不管你第一代有多牛,是顶尖科学家还是大学教授,不出两代,你的孩子大概率会变回一个普普通通的中产,一个打工仔,这究竟是为什么? 纽约华尔街的写字楼里,曾有位华人投行副总周仲英,父亲是二十世纪初纽约远东贸易公司的创始人,受十任美国总统接见的华人实业家。可到了周仲英的儿子们,一个做着金融行业的基础客户服务,一个当自由插画师靠兼职补贴家用,昔日精英家族的光环彻底褪去。这种“一代崛起、两代回落”的轨迹,不是个例,而是美国华人精英群体难以挣脱的魔咒。 职场里的“隐形门槛”比想象中更坚硬。标准普尔500强公司中,东亚裔高管比例不足15%,远低于南亚裔的29.5%,甚至每一百万东亚裔美国人中,仅0.59人能当上CEO,而南亚裔这一数字高达2.82人,还超过了白人的1.92人。不是华人不够优秀,而是游戏规则从一开始就藏着偏见。哈佛大学研究发现,亚裔求职者用本名获得面试的几率仅11.5%,改用白人名字后几乎翻倍。更无奈的是,不少华人要把简历“洗白”,删掉中式姓名、隐藏亚裔特征,才能争取公平竞争的机会。这种歧视深入骨髓,即使你挤进了职场,也难摸到晋升的梯子——美国文化推崇直接自信的表达,而华人传统教育强调含蓄内敛,会议上不主动发声,再深刻的见解也会被忽视,最终只能困在专业岗位上做“高级打工仔”。 教育理念的错位让优势难以传承。第一代华人精英带着“万般皆下品,唯有读书高”的执念,把“虎妈”式教育发挥到极致,逼着孩子刷题、考级,靠成绩敲开名校大门。可到了二代,亲身经历过高压教育的他们开始反思,不愿让孩子重复自己的痛苦。他们转向西方的自由教育,强调快乐成长,却没想到这种转变让“第三代衰落”成了常态。纽约市特殊高中里亚裔学生占比高达62%,可这些学霸的后代,很多在脱离“虎爸虎妈”的约束后,失去了前进的动力。毕竟美国的精英教育早已阶层固化,好学校需要推荐信,好工作依赖人脉圈,而这些资源,华人家庭很难通过单纯的成绩积累获得。 圈子的封闭性切断了资源传承的通道。美国顶层社会由盎撒人掌控,核心资源和机会都在内部流转,外人很难挤进去。第一代华人精英的人脉大多集中在华人社区或学术圈,这些资源在主流社会里价值有限。而二代们从小融入美国环境,疏远了华人圈子,却又因为种族差异难以真正进入白人核心圈。他们既拿不到父辈的“老关系”,又得不到主流社会的“新资源”,职业发展自然受限。反观南亚裔,因为文化表达更贴近西方,也更少被怀疑“输送利益”,反而更容易获得信任,跻身管理层。 系统性歧视早已埋下代际下滑的伏笔。美国白人家庭财富中位数比亚裔高出46%,这种差距源于历史上的住房歧视——有色人种聚居区被标为“高风险区”,难以获得贷款,房产升值缓慢,财富积累从一开始就落后于人。教育资源分配也跟着财富走,少数族裔聚居区的公立学校缺乏资金,师资薄弱,后代很难在同一起跑线竞争。更讽刺的是,“模范少数族裔”的标签掩盖了这些不公,让华人的歧视遭遇被忽视,甚至在亚裔和其他少数族裔间制造隔阂,进一步孤立了华人群体。 这种代际下滑不是个人努力能破解的困局,而是制度、文化、环境多重因素交织的结果。第一代华人靠智力和勤奋打破了生存壁垒,却没能突破美国社会的结构性枷锁。二代们在两种文化间挣扎,既要应对外部歧视,又要平衡教育理念的冲突,最终大多选择安稳的中产生活。真正的突破,或许不在于复制父辈的成功路径,而在于融合东西方优势——既保留勤奋坚韧的品质,又学会主动表达和争取资源,同时打破文化隔阂带来的局限。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。