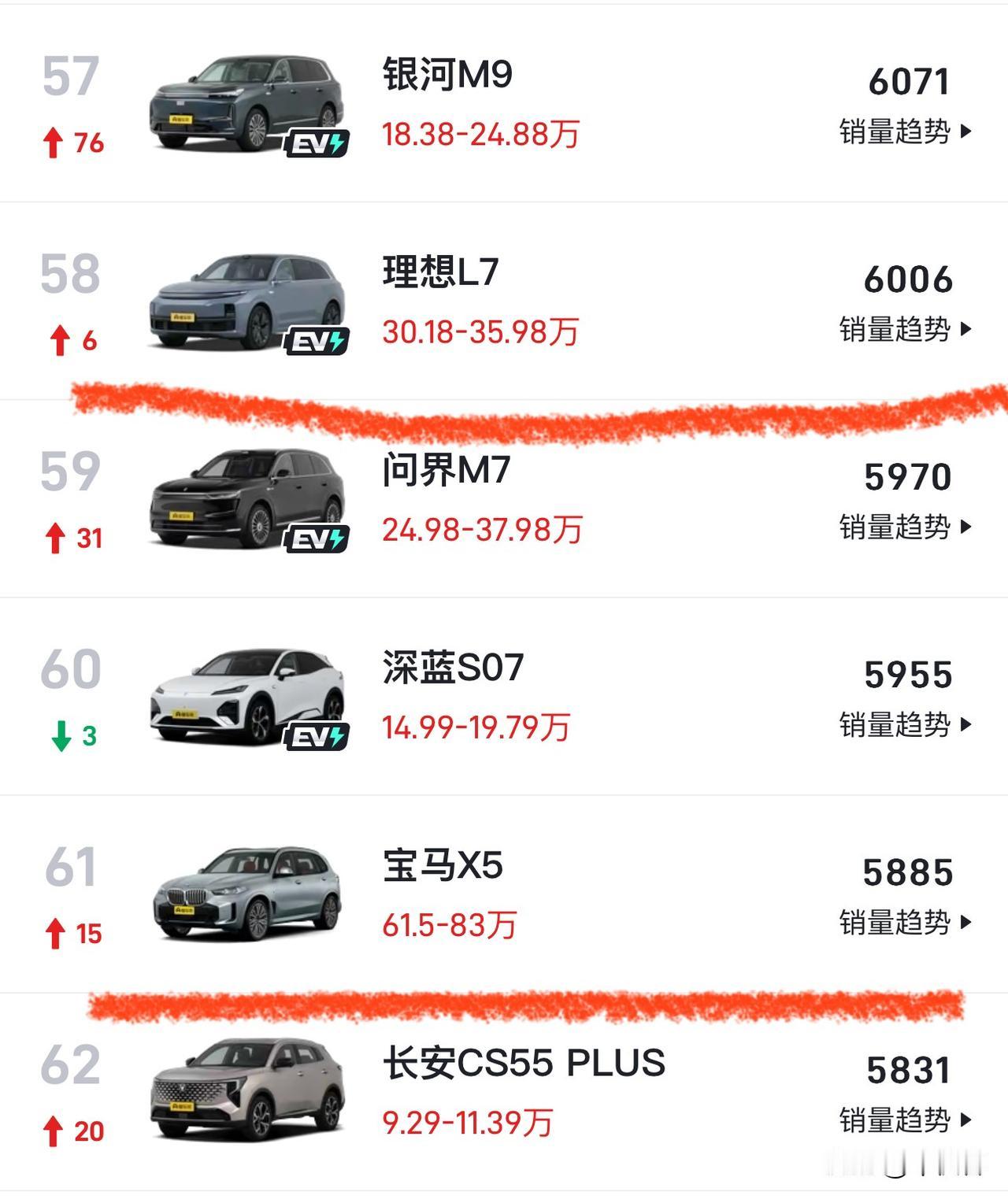

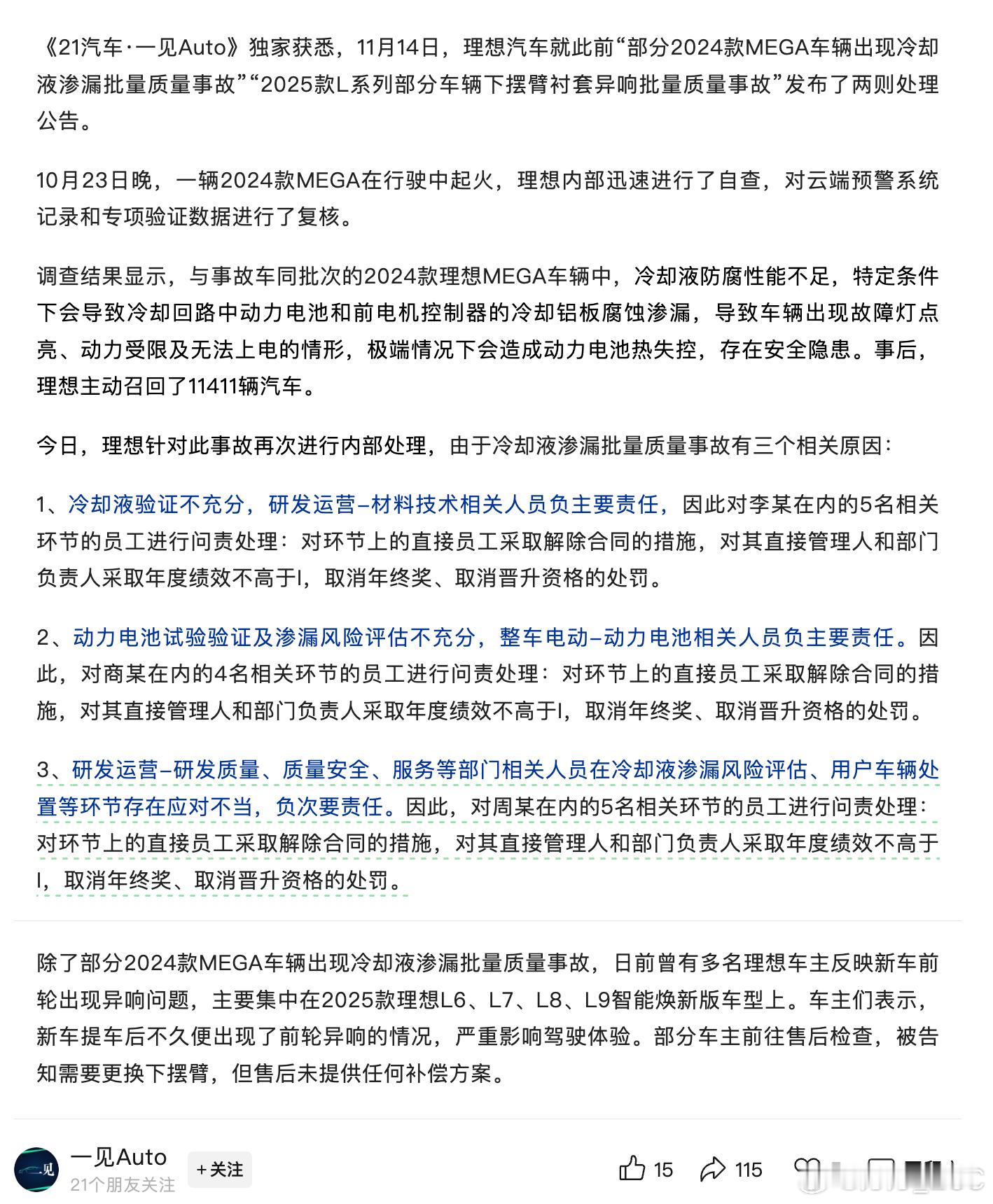

18人问责背后,理想汽车的信任修复还差一场真改革。当冷却液渗漏可能引发动力电池热失控、下摆臂衬套异响影响用车体验的质量问题接踵而至,理想汽车用一纸问责公告给出了回应,但11411辆MEGA车型的召回规模,早已标注出这场危机的真实重量。 车企质量事故问责本是常规操作,但理想这份名单却透着股“抓小放大”的荒诞。被解除合同的一线员工,恐怕很难决定验证周期的长短、试验资源的分配,更无权在FMEA评审中拍板风险是否可接受。那些定项目时间表、批预算、签设计评审文件的管理层,在公告里仅以“年度绩效不高于I”轻轻带过,这种责任划分像极了“指挥官犯错,士兵受罚”的戏剧情节。要知道,汽车制造业的质量管控从来都是系统工程,研发、测试、供应链、质量监督环环相扣,18人的问责名单里,偏偏少了最该担责的决策层身影,也对“冷却液防腐性能不足”背后的供应商责任讳莫如深,这样的问责更像一场公关秀,而非真正的刮骨疗毒。 消费者要的从来不是“替罪羊”,而是能闭环的安全感。理想给出的免费更换部件、延长至10年或20万公里的延保政策,算是拿出了实际诚意,但3277辆的9月MEGA销量数据,以及MPV市场第13位的排名,已经说明市场信心正在动摇。真正的信任修复,不该停留在事后补救,而要前置到流程重构。当基层员工因担心被开除而不敢在验证环节坚持原则,当质量闸门在时间压力下形同虚设,再多的问责也只能治标。汽车行业的百年发展史早已证明,没有哪个品牌能靠“罚员工”站稳脚跟,只有把“安全优先”刻进决策文化,让管理层为流程漏洞担责,让供应链责任透明化,才能真正杜绝“验证不充分”的低级失误。 理想汽车成立十年的成长速度值得肯定,但高速扩张中暴露的质量短板,恰恰是行业发展的一面镜子。这场危机不是简单的“员工失职”,而是企业在规模与质量之间失衡的必然结果。18人的问责或许能暂时平息舆论,但要赢回消费者的长期信任,还需要一场触及核心的流程改革、一次权责对等的真正问责,以及一份公开透明的供应链管理报告。毕竟,汽车安全从来不是“事后追责”就能兜底,唯有把每个环节的责任压实到该担责的人身上,才能让消费者真正放心。