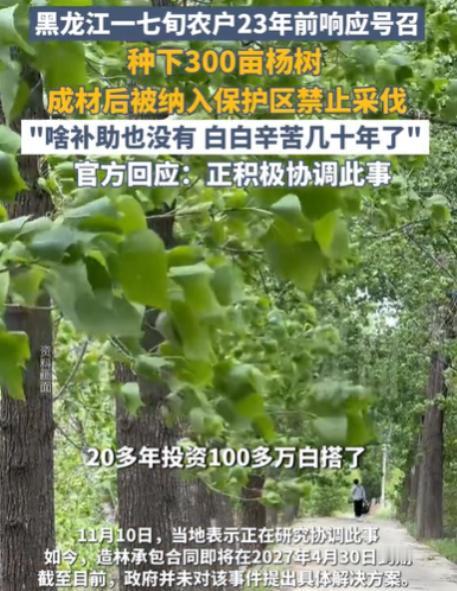

黑龙江,71岁农户23年前响应号召种下300亩杨树,成材后却被纳入保护区禁止采伐,一分补助也没有给农户!农户:“上哪里说理去!我20多年的投入,100多万白搭了!”官方回应:正积极协调此事! 2025年深秋,黑龙江齐齐哈尔富海镇的360亩杨林里,71岁的王桂菊拄着拐杖,每走一步都要扶着树干。 这片让她疼得钻心的林子,既是她用23年心血种出来的“绿色成果”,也是把她困在原地的“无解难题”。 树长到胸径20到40厘米,按约定该采伐变现,却被划入黑龙江乌裕尔河国家级自然保护区。 最让她想不通的,是“说法”的前后不一。 2002年春天,镇政府和村委会的干部上门时,说的是“退耕还草(林)”,承诺第一年树苗政府给,树成材获批就能卖钱,遇政策调整收回土地会给补偿。 2024年秋天,相关部门的答复变成了“三北工程造林地”,说她没签退耕还林专项合同,不在补贴名单里,保护区划入后的补偿也“没有政策规定”。 这中间的落差,是她23年的日夜操劳。 没人知道,当年那个刚丧夫、独自拉扯两个幼童的女人,是怎么扛过这些年的。 天不亮就背着工具上山,浇水、除草、打药,小树苗死了就自掏腰包买苗补种,忙不过来就花钱雇人,饿了啃口干粮,渴了喝口凉水。 林区的风晒黑了她的脸,重体力活压垮了她的腿,双侧股骨头坏死让她再也离不开拐杖,可她看着手指粗的小树苗慢慢长高,总觉得“熬过去就好了”。 23年里,她只在一次林区大水后,卖了些倒伏的树赚了几万块,这是唯一的收入。 树苗费、肥料钱、人工费像流水一样花出去,累计超过120万,她把360亩林地拆分给儿女,55.5亩给儿子,305.5亩给女儿,盼着树成材后能给孩子们添份保障。 可这份盼头,在2024年女儿张丽去办采伐证时,彻底碎了。 采伐申请被驳回,理由是“划入自然保护区,禁止采伐”。 张丽拿着2002年签的《造林承包合同》找说法,合同上白纸黑字写着“退耕还草(林)”“遇政策调整给补偿”,可相关部门不认账。 她想查当年的政策文件、看看补贴名单,被“涉及第三方隐私”“内部规定不便公开”挡了回来。 镇政府提的“林权互换”,听着像个办法,打听后才知道手续繁琐、费用高昂,普通农户根本扛不住。 王桂菊一家不甘心,翻了相关法律才明白,《民法典》说依法成立的合同受法律保护,她已经按约定护了23年林。 《森林法》和《生态保护补偿条例》也明确,纳入保护区的林地该给补偿,弥补经济损失。 可齐齐哈尔市林草局的答复,始终是“现行法规无具体实施细则,正在研究协调”。 其实,类似的难题有人解开过。 内蒙古赤峰的农户孙某,2009年响应政府号召承包220亩荒山种杨树,2023年树成材申请采伐时,林地被划入生态公益林禁伐且没拿到补贴。 他没放弃,带着合同和生态补偿相关条款反复沟通,最后当地核实了他的投入和林木价值,给了一次性补偿,还落实了公益林年度补助。 如今,王桂菊的合同还有不到两年就到期,她的身体越来越差,拄着拐杖连走路都费劲,维权的精力也大不如前。 她没要求额外的好处,只是想拿回该得的——要么按合同约定允许采伐,要么按法律规定给予补偿。 这片由她亲手从荒地培育成的茂密杨林,为生态保护作出了实实在在的贡献,而她23年的投入与付出,不该被一句“没有政策”轻轻带过。 人们期待相关部门能跳出“政策细则”的局限,直面合同约定与实际付出的落差,查清当年的动员承诺、政策执行情况,依据王桂菊的实际投入和林木价值,给出一个公平合理的解决方案。 这不是对生态保护的否定,而是对“谁保护谁受益”的践行,更是对普通农户辛劳付出的基本尊重。 那么到最后,你们怎么看呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!