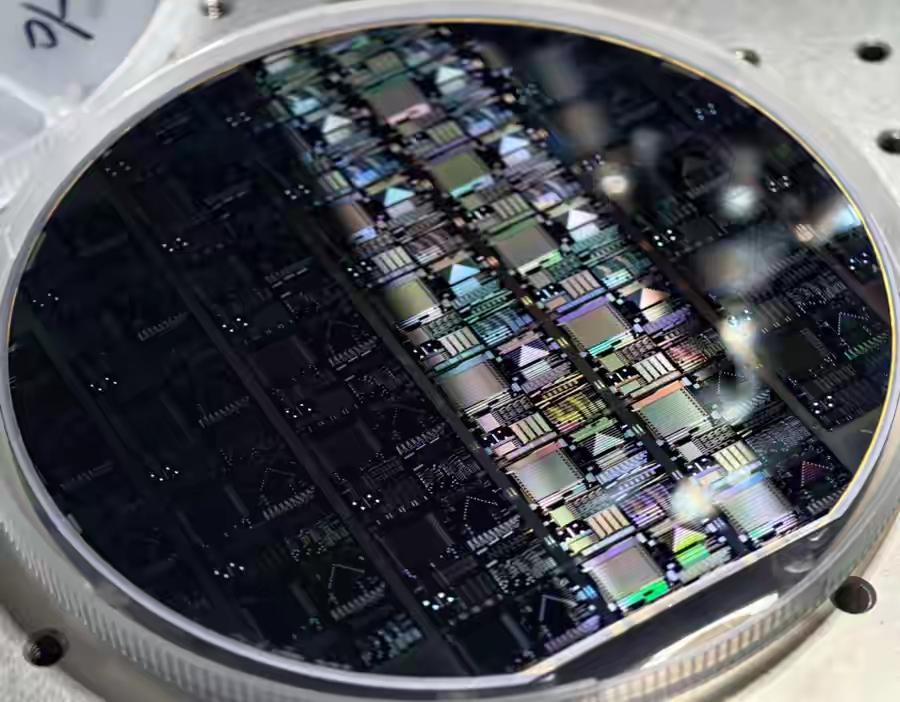

比芯片断供更可怕!中国物理博士尹志尧坦言,在半导体领域我们和欧美国家的差距,虽然至少是三代的技术,但这样的劣势只需要花5到10年的时间来挽回。 而他如此自信的原因也在于“人才”上,他表示:“中国人足够优秀,美国巨头公司的技术骨干、芯片专家基本上都是华人!” 尹志尧这话可不是随口吹牛,他自己就是半导体行业的“元老级人物”,不仅是物理博士,还在硅谷摸爬滚打几十年,后来回国创办了中微公司,专做芯片制造的关键设备。 他见过最核心的行业真相,所以才敢直言,硅谷过去四十年里搞出来的那些先进半导体设备,比如刻蚀机这种芯片制造离不开的家伙,百分之七八十都是中国留学生牵头搞出来的。 现在大家总担心芯片断供,觉得没了高端芯片就寸步难行。但尹志尧看得更透彻,真正的差距不在“有没有”,而在“好不好”。 欧美现在已经量产3nm、2nm的芯片,我们主流还在14nm、7nm徘徊,就算是SMIC搞出来的7nm工艺,良率也只有台积电的三分之一。更关键的是人家有EUV光刻机,能轻松搞定高精度芯片,我们只能用DUV反复叠加,又费钱又费时间,5nm芯片的成本比人家高了四五成。 而这三代技术差距,体现在手机、AI服务器这些产品上,就是性能和功耗的差距,短期内确实赶不上。 但尹志尧的底气,全来自那些藏在美国芯片巨头里的华人专家。你去看美国半导体行业,整个行业差不多二十万从业人员,亚裔工程师就占了三成,这里面六七成都是华人。 英特尔的晶体管微缩技术、英伟达的AI芯片架构、AMD的显卡创新,核心团队里一抓一大把华人面孔。就说AMD的CEO苏姿丰,祖籍中国台湾,麻省理工的博士,当年硬是带着濒临破产的AMD翻盘,市值一度超过英特尔,她可是半导体行业最高荣誉Robert N. Noyce奖的得主。 这些华人专家掌握着最核心的技术逻辑,他们懂原理、懂工艺、懂市场,这可不是短期能培养出来的。 更关键的是,越来越多的华人专家正在回国。尹志尧自己就带了一大批硅谷的核心人才回来,中微公司现在的技术骨干,好多都是当年在美国搞芯片设备的顶尖高手。 他们回来不仅带来了技术,还带来了行业经验和国际视野,让我们少走了很多弯路。现在国内的芯片企业里,海归专家牵头研发已经成了常态,从设备制造到芯片设计,都有他们的身影。 除了海归人才,国内的人才培养也跟上来了。就像华中科技大学的集成电路学院,现在本科生深造率都超过85%,好多学生直接去麻省理工、斯坦福这些名校学最前沿的技术。 学校还搞“一生一芯片”“一生一项目”,让学生在学校就参与真实的芯片研发,还和企业建联合实验室,毕业生一出来就能上手干活。这些年轻人毕业后,要么进中芯国际、华为这些龙头企业,要么自己创业,慢慢补上了人才缺口。 有了这样的人才基础,5到10年追上差距真不是空谈。华为的Ascend系列AI芯片已经开始试产,计算力比前代翻了一倍,腾讯、百度都开始用了。 SMIC虽然没有EUV,但用DUV技术也搞定了5nm工艺,已经能支撑华为高端芯片的量产。中微公司的刻蚀机,也已经进入台积电的供应链,打破了欧美垄断。 当然我们也不能盲目乐观,高端内存、EUV光刻机这些难题还没完全解决,人才缺口还有二三十万。但现在的趋势很明显,海外华人人才在回流,国内培养的年轻人在成长,企业的研发投入在增加,国家也在政策上大力支持。 尹志尧见过硅谷的繁华,也见证过国内芯片产业的起步和追赶。他知道技术差距能靠时间弥补,但人才优势一旦形成,就没人能抢走。 那些在美国芯片巨头里发光发热的华人专家,要么已经回来,要么正在观望。只要我们能持续打造好的科研环境和发展平台,这些最宝贵的智力资源,迟早会成为我们追赶欧美技术的最大动力。 芯片断供确实让人焦虑,但技术差距也不是不可逾越。有这么多优秀的华人人才做支撑,再加上我们自己的坚持和投入,5到10年的时间,说不定真能让中国半导体行业实现弯道超车。