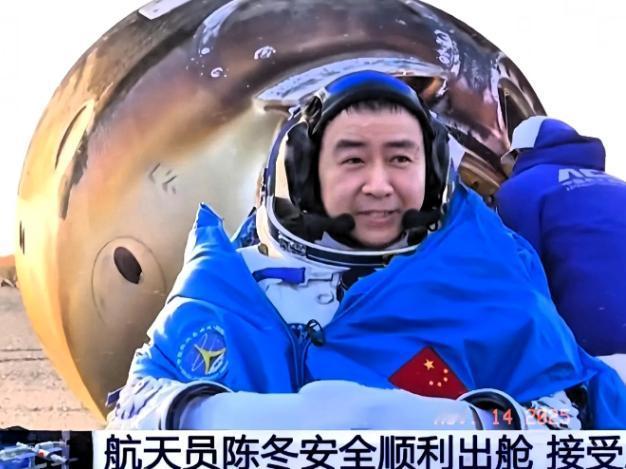

谁都没有想到,神舟二十号航天员陈冬回到地面第一件事不是紧急与家人取得联系,而是第一时间感谢了我们伟大的祖国。 2025年11月14日,东风着陆场的着陆缓冲发动机刚熄灭烟尘,神舟二十一号返回舱舱门打开,陈冬那句“感谢伟大的祖国!感谢所有为我们安全回家保驾护航的人们”就通过镜头传遍全国。 看到陈冬脸上还带着太空环境留下的疲惫,眼神却格外坚定,就该明白这声感谢从来不是客套话,而是刻在航天人骨子里的真切体悟。 你可别以为航天员的太空之旅,只是舱内几个人的事。往深了扒就知道,从火箭点火到平安着陆,每一秒都离不开一张覆盖全国的保障网络。 中国载人航天工程打从1992年立项起,就不是某个单位的“独角戏”,到空间站阶段已经拓展到14大系统、上百个分系统,参与协作的科研院所有200多家,配套生产的企业更是多达3000余家,把航空、冶金、纺织、化工这些看似不搭界的领域全都串联了起来。 单说神舟飞船上的一个小小元器件,可能就经过了十多个省份的厂家接力打磨,背后是数十万科研工作者的默默托举。 陈冬在太空执行任务时,舱外的每一次轨道调整、每一次物资补给,都依赖着地面团队7×24小时的精准操控,这些人里有白发苍苍的总设计师,也有刚毕业就扎进荒漠的年轻工程师,他们共同织就了航天员的“生命安全网”。 东风着陆场的搜救队员们,最清楚这份保障有多沉甸甸。25岁的孙汝金所在的巡塔分队,要在年降水量不足80毫米的戈壁滩上,守护着飞船定位系统的信号塔。 那些相距上百公里的塔点,他和队友们不论酷暑寒冬都要徒步巡查,笔记本上记满了密密麻麻的数据,只为在返回舱着陆时能精准定位。 还有开舱手冯毅,为了确保舱门能一次打开不耽误时间,一个开舱动作每天要练上千次,硬生生练坏了好几把模拟手柄,从“旱鸭子”逼成了持证潜水员,就怕遇到返回舱落水的突发情况。 神舟二十一号返回当天,从返回舱进入大气层到落地,空中搜救直升机在风沙中盘旋待命,地面搜救车在荒漠中开辟通道,指挥中心里上百双眼睛紧盯着屏幕,这些人的付出,都藏在陈冬那句“保驾护航”里。 而支撑这支庞大队伍的,正是国家不计成本的投入和统筹协调能力,换作其他任何国家,都难有这样的动员力度。 航天领域从来都是国家硬实力的试金石,陈冬的感谢里,藏着中国航天从“受制于人”到“领跑世界”的辛酸与骄傲。 1993年“银河号”货轮在公海被美方切断GPS信号,只能在海上漂泊的窝囊经历,让中国人彻底明白“核心技术买不来”。从那之后,中国咬牙搞起了自己的卫星导航系统,27年磨一剑,才有了北斗三号全球组网成功的壮举。 如今神舟飞船的精准返回,全靠北斗系统提供的定位支持,其全球服务可用性超过99%,能在3.6万公里外的太空与地面实时通信,一次能传输1000个汉字的短报文,这才有了陈冬在太空与地面随时联络的底气。 对比当年“东方红一号”发射时,全国只能靠简陋设备接收信号,现在的中国航天,已经能建成独立自主的空间站,实现航天员长期驻留,这些跨越不是凭空而来,每一步都踩着国家的科技投入和工业积累。 这种对祖国的感恩,在航天人群体里从来都是一种传承。神舟十二号返回时,聂海胜走出舱门第一句话就是“感谢祖国的培养”,彼时他刚在太空驻留三个月,背后是上万人的保障团队完成了11次发射、3次返回的密集任务。 就像陈冬在太空执行的实验任务,从新材料合成到太空育种,每一项都不是为了个人荣誉,而是为了国家航天事业的突破,为了给民生领域带来新的可能。 北斗系统现在不仅服务航天,还走进了农民的田间地头,用精准定位帮着种地;空间站的太空实验,未来可能让新药研发周期缩短一半。 这些成果的背后,都是国家在航天领域持续投入的结果,航天员作为直接参与者,最清楚自己肩上的使命与荣光。 不是说家人不重要,陈冬落地后没多久就和家人通了电话,电话里他红着眼眶说“让你们担心了”。但在踏出返回舱的那一刻,他首先想到的,是那些为了“神舟”能飞天熬白了头的老专家,是在荒漠里默默坚守的搜救队员,是生产线上精益求精的工人,而这所有力量的汇聚,都源于祖国这个强大的后盾。 当一个人的平安与荣耀,和一个国家的发展紧密相连时,那份感恩自然会先于个人情感涌上心头。 陈冬的那句话,不仅是他个人的心声,更是所有航天人对祖国的告白——正是因为有了祖国的强大,才有了中国航天的一次次跨越,才有了他们探索星辰大海的底气。