反华政治环境成熟,日本叫嚣击沉福建舰,会不会重演偷袭珍珠港?

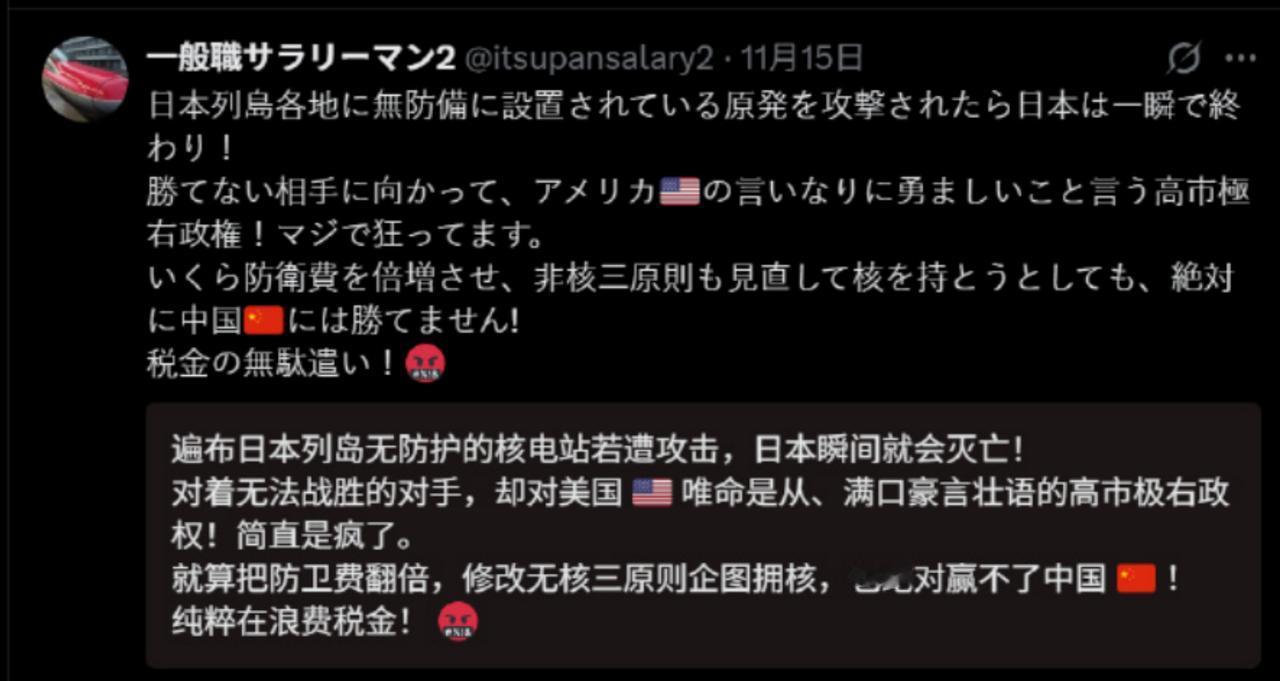

最近,日本国内弥漫着一种奇怪的气味——越发强烈的、公开化的反华情绪。政界不断放风,媒体配合推波助澜,军方则时不时冒出一句让人头皮发麻的狠话。气氛就像在往一个方向倾斜:战争不是禁忌,而是“选项”。 就在这样的大背景下,日本《产经新闻》扔出了一句极具挑衅意味的话。他们引用一名防卫省官员的观点,说只要福建舰出现在台海方向进行军事行动,日本自卫队就应该配合美军,把福建舰“优先击沉”。这话不是网民言论,更不是什么右翼小报,而是出自日本五大主流媒体之一。 你很难把这句话当成“随口一说”。官员敢说,主流媒体敢登,本身就说明了问题:日本现在的政治氛围,已经为这种极端观点准备好了土壤。 这些年来,日本一直在强化对所谓“中国威胁”的叙事,从军费翻倍到采购远程打击武器,再到修改军事政策,其中贯穿的线索就一个——让日本军队拥有越来越明显的“攻势属性”。这一点,在日本国内已经公开化了。 而福建舰,更成为他们口中的“重点威胁”。日本的舆论把它解读为改变地区力量平衡的标志——三航母体制形成之后,中国海军能够保持全天候待命力量,日本担心自己在东北亚地区被彻底压制,甚至被中国的统一行动波及冲绳、波及琉球,进而引发连锁反应。 于是日本开始在舆论中渲染这样一种想象:要在中国行动之前“先发制人”,用最快速度削弱解放军的远海打击能力。替美国挡风险,也替自己争空间。 他们甚至开始猜测,中国一旦动手,可能会顺势打击冲绳基地。于是击沉福建舰,就被包装成日本“自卫”的前置条件。这不是情绪宣泄,而是在为一整套军事逻辑铺路:日本必须准备能主动攻击中国军队的武器和政策。 这种“预期战争、塑造敌人”的舆论操作,很容易让人想到某段历史——当一个国家在内部反复塑造“我们被威胁了”,下一步往往不是退,而是冲。 而最让外界警惕的,是日本的这种言论并非孤立。高市早苗那套主动进攻的立场,和防卫省官员的表态,是同一种思路:日本需要从“被动防御”迈向“主动打击”,要具备远程攻击、航母杀伤、基地摧毁能力。 这套逻辑在国内获得了相当多的呼应。面对中国军力的快速增长,日本并不是选择降温,而是选择升级紧张氛围。政界放狠话,媒体造声势,军方推政策,三方的合力,会把一个国家的外交天平推向危险的方向。 因此,日本叫嚣“击沉福建舰”并不是情绪过激,而是反映出他们确实在为一种可能性——对中国采取先发制人的军事行动——做舆论与心理准备。 这种组合在历史上不是第一次出现,珍珠港之前,日本内部也是类似的状态:舆论被拉向战争方向,民众被灌输危机叙事,政治精英不断强化“先下手为强”的论调。当国家被情绪推着走的时候,错误决定往往只需要一个火花。 当然,日本并不敢完全单独行动。你会发现他们所有的强硬言论都有前提:“配合美国”。这意味着日本的底气从不是自身实力,而是与美军一体化的作战结构。他们想做的,是借美国的伞,试图获得“可攻击型军队”的政策突破。 日本明白,如果美国不点头,他们很难单独挑起冲突。但同样,日本也知道,美国正在推动他们拥有更强的进攻能力。美国希望日本在远程打击、反舰武器、基地摧毁能力上进一步加强,好在地区冲突中承担更大的风险。 换句更直白的话,美国需要日本,替它挡在前面承担代价。 所以,日本这种越来越激进的声音,本质上是一种相互互动:日本想突破军事限制,美国愿意放手升级日本的军力,而这两者共同指向中国。 于是,“击沉福建舰”这种话,才会堂而皇之地出现在主流媒体上。 问题在于,一旦舆论被推到这种高度,政治被推到这种高度,任何误判、擦枪走火,都可能让局势滑向不可控的方向。 从军事角度看,日本确实具备部分偷袭能力。海上力量、空中力量都属于世界前列,而且装备正在持续升级。早在多年以前,日本就在评估对中国舰队发动“突然打击”的战术可能性。 然而,日本也非常清楚,单挑是死路。它真正的算盘,是拉上美国,一旦冲突爆发,主动权掌握在华盛顿,不在东京。 问题是,美国有没有可能把日本推到前线?答案是,有可能,但不会让日本率先挑事。美国要的是日本的战力,但绝不会为日本的政治冒险买单。美国需要的是让中国付出代价,而不是替日本收拾烂摊子。 因此,日本喊得越响,危险其实越大。因为每一次喊话,都在强化一个假象:只要够强硬,就能在地区对抗里获得更多筹码。 而最吊诡的是,日本自己其实最清楚,中日之间一旦爆发战事,日本会变成什么样。 中国的军事力量已经不是几十年前的状态,大国对抗的后果,日本承受不起。正因如此,中方多次强调:希望日本不要走向误判,不要被情绪绑架,也不要被美国的战略架构推着走向冒险。 避免他们亲手毁掉自己的民族,这句话不是威胁,而是提醒。因为历史已经证明过一次,错误的战略判断,会让整个国家付出惨痛代价。