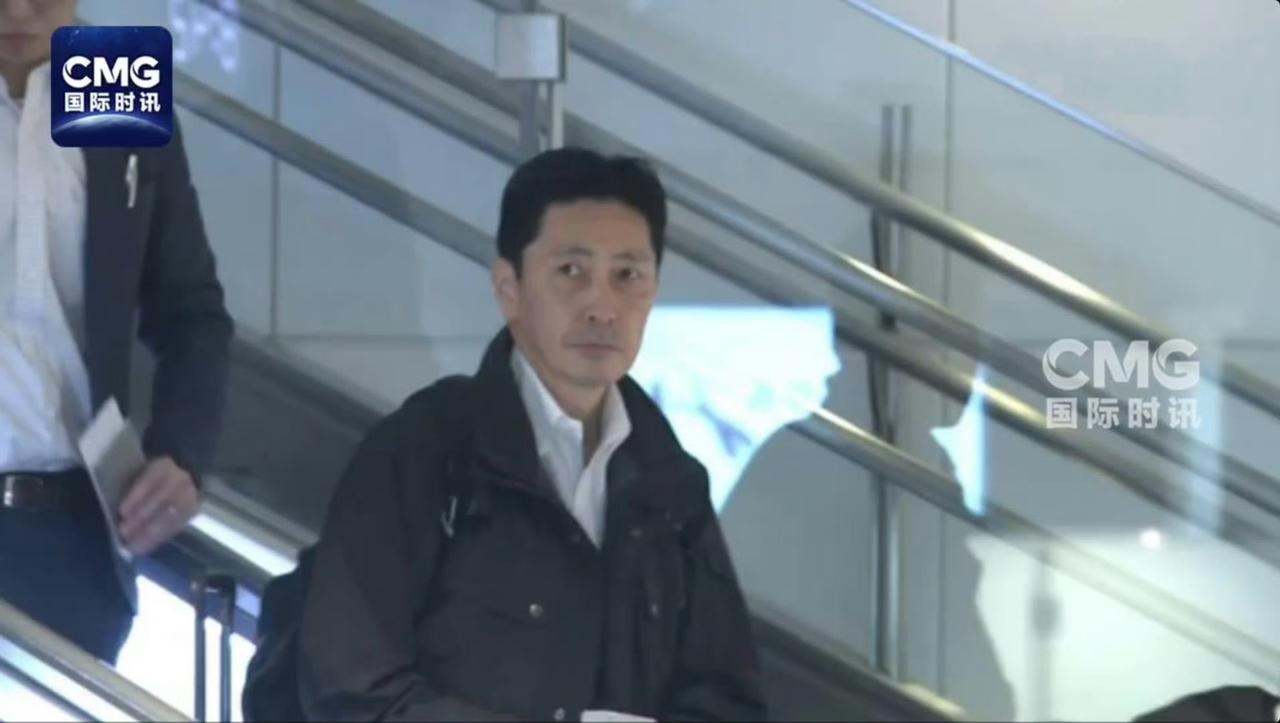

聊聊日本外务省亚洲大洋洲局局长金井正彰于11月17日紧急访华的底层逻辑: 这属于日本典型的“明察秋毫之末,而不见舆薪”(只盯着细微之处,却看不见整体大局,当然更有可能是JAPS知之而故意不为之)。展现了岛国历来的那种“自以为精明,但实则缺乏-具有长期远见策略”的一种战略短视。 正如日本当年对美开战那样,虽精于“步步算计”,却终难掩双方“巨大的战略实力上差距”,最终走向毁灭。 在步入21世纪后,日本在与邻国(如中韩俄)的一系列双边冲突中,都出现过类似本次高市这样的的“高层冒险越界,政府善后了事”的近似模式,暨:日本政府或官员发表涉及领土、历史或安全议题的强硬言论(或采取行动),进而引发了邻国强烈反弹,但随后日本政府通过外交渠道(如本次类似的派员访谈、联合声明或公开澄清)来试图缓和局势。 这里有两个非常经典的案例: 1、一个是2010年钓鱼岛撞船事件:日本逮捕船长并援引国内法处理,强调岛屿主权。但面对来自CN强烈抗议的时候,日本最终释放船长(没敢应用国内法),并通过外交渠道澄清为“执法行为”而非政策转向。 2、意识2012年钓鱼岛国有化:日本政府从私人手中购买岛屿,宣称维护“现状”。在面对2000后CN最大规模的反日浪潮的时候。这时候日本在这时展现于“精明的算计”,解释此举防止极端分子(如东京知事石原慎太郎)购买引发更大冲突,通过外交会晤重申基于1972年联合声明的和平框架。 大家看看以上两个事件的起因和后果就会发现: 日本看似精于的“算计”,在短期内好像获得了极大的利益(政治和国内支持,逮捕了船长,宣布了“国有化”)、但是长期看来,这反而激化了CN对钓鱼岛的“实际管控”。 客观的说,今天的钓鱼岛,日本其实反而丧失了“事变之前所拥有的那种完全的管辖权”,被迫进入一种我之前解释过的双方必须“维持共存默契”的状态。 所以我们在审视日本的类似举动的时候,往往可以看到的是他们的政治人物为了一系列“短期”的需求;日本国内政治需求(如迎合保守派选民)和地缘战略考量(如强化同盟威慑,这里有畏惧美国的G2论)而在对外政策上不断“冒险”。而当发现对方态度强硬,且可能给自己带来“重大后果和影响”的时候,则开始推行“有限的善后”(这里就是所谓的“高级外交人员访问”)。 但回顾了刚才的两个经典案例,这样的澄清效果是相当有限,即无法阻止双方短期外交紧张、经济损失,也根本改变不了CN更具有长期战略的安全对抗升级(例如在后来,CN海警造的的“更大”“更多”的海警船,实现了从零到有的“事实管控”)。2010年是这样,2012年是这样,当时给日本带来的“经济冲击”持续1-2年,直到双方进入下一个博弈周期前的“缓和期”。 本次金井正彰的访问也是基于此逻辑: 很多新闻分析都认为日本官员将重申“一中”政策未变,高市言论仅为“假设性表述”,不代表政策转向。正如CNA的新闻副标题撰写的那样:Japan's envoy is expected to explain that Sanae Takaichi's comment does not signal a shift in the country's security policy and to urge China to refrain from actions that would damage ties.(预计日本特使将解释高市早苗的言论并不代表日本安全政策的转变,并敦促中国避免采取损害两国关系的行动。) 这不充分的展现了日本人的那种“明察秋毫之末的精明”?不但“极尽全力的狡辩”,还倒打一耙,认为CN才有义务维持双方在韩国的共识:“积极促进双人游的交流”。 客观的说,这类外交澄清在过去摩擦中(如钓鱼岛争端)曾有效降温,避免进一步的经济制裁或军事对峙。日本可能判断CN这次也一样可能接受解释,特别是在维护亚太稳定,尤其在全球经济不确定性下的宏观层面作出后退。我的看法是,日本显然是低估了“台湾作为红线中的红线”在CN地缘逻辑的不可触碰性。 最后的总结: 高市的言论反映日本战略调整的一种深层趋势,这远非单一事件所能逆转的。这也不只是日本和CN的简单的双边关系,而是基于美-日,美-中更复杂的超级大国博弈的一系列可能影响因子所驱使的一种复杂的变量。 当美国重新定义G2的内涵的时候,日本并不心甘情愿的走上菜单,他仍然希望通过“盟友的捆绑”(日美安保),在敏感地缘政治中展现自己的“影响力”,这样可以视为“后美国帝国时代”的一种多元化全球力量的“再分配”。 但无论如何,日本应该认识到,台湾对于CN不是一个可以随意拿捏的bitch,对于超级大国,特别是决心和美国平起平坐的超级大国来说,很多东西是不能拿来进行威胁的。