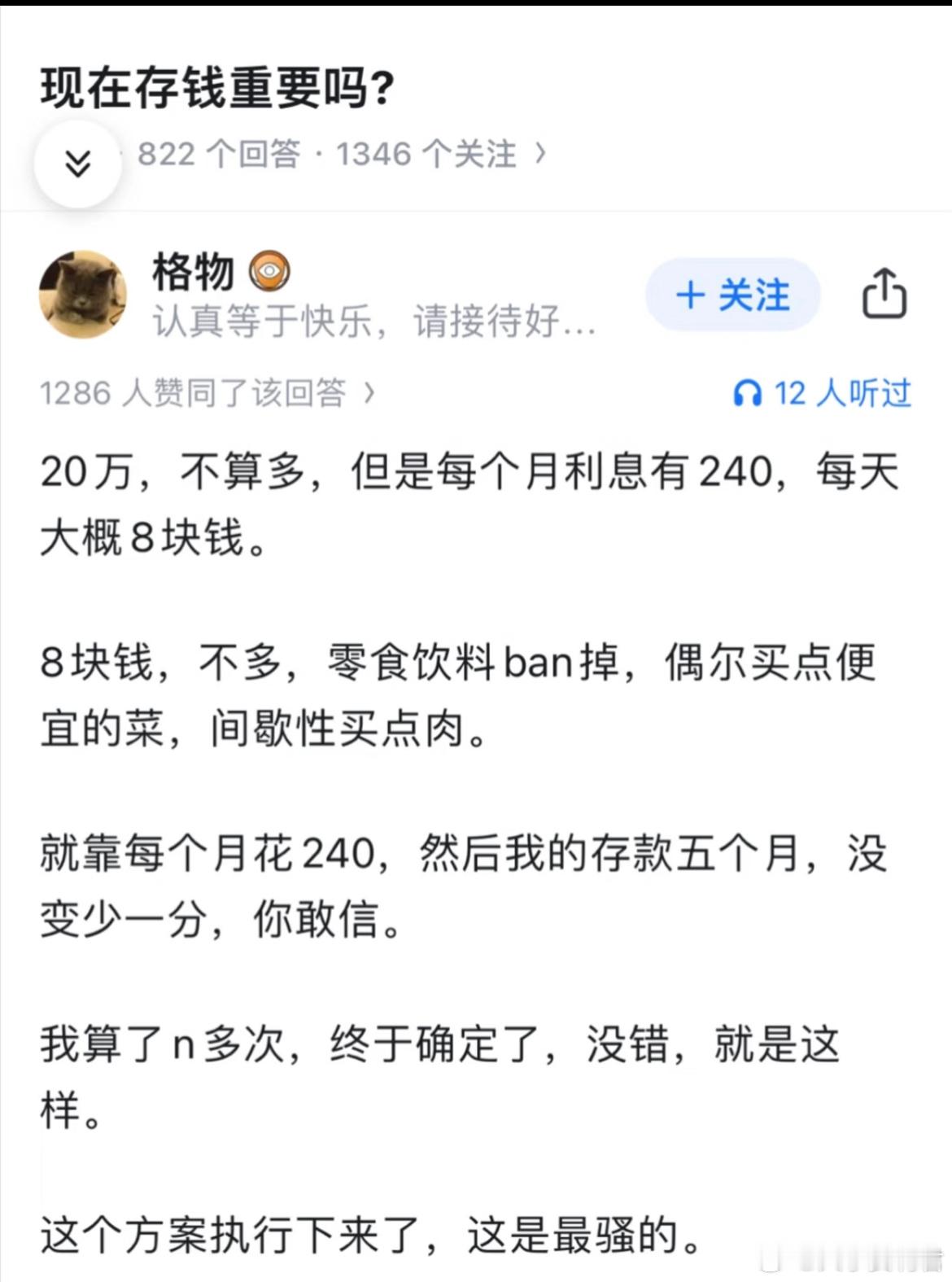

“中美差距有多大?”中国科学院院士姜伯驹一语惊人:“不是别人卡我们脖子,而是我们的教育把自己困住了!”钱学森之子钱永刚,也发出同样感慨:“中国教育缺的不是分数,而是无休止的刷题,将孩子们天生的好奇心和求知欲给抹杀了!” 回头看历史,中国其实曾在科技领域领先世界很久,四大发明传到欧洲,直接推动了文艺复兴,著名的“李约瑟难题”就问得很好:为什么近代科学和工业革命没有在原本科技发达的中国发生?今天我们的教育困境,或许就是这个问题的现代版。 看数据很有意思:全球创新指数中国排第12,美国第3,表面看差距不大,但拆开看关键指标就很说明问题,在高校与产业合作研发上,中国排第17,美国高居第2。 更值得玩味的是,中国学生在PISA测试中数学、科学屡夺第一,但在解决全新问题的能力上却表现平平。 这正好印证了我们教育的特点:我们擅长解答有标准答案的题目,却在面对未知问题时显得准备不足。 一位在硅谷工作的华裔工程师分享过他的观察:中国工程师解决既定问题时效率极高,但要他们从零开始提出创新构想时,往往就显得犹豫。 这不是能力问题,而是思维习惯的差异,长期接受“标准答案”训练后,面对没有答案的探索自然会感到不安。 麻省理工学院教授雷斯尼克提出的“创造性学习螺旋”很有意思,想象、创造、游戏、分享、反思,这是个完整的循环,但我们的教育往往在第一步“想象”上就卡住了。 举个典型案例:中国学生在国际奥数竞赛中屡获金牌,但到了研究生阶段,能开辟全新研究方向的却不多,这就像学会了所有乐器的演奏技巧,却很少创作属于自己的旋律。 更让人担忧的是,我们的教育正在制造一个怪圈:上海中学生数学成绩全球第一,但对数学的学习兴趣却排在全球倒数,这种“高成就、低兴趣”现象,正是钱永刚所批评的“刷题教育”带来的副作用。 其实中国历史上最创新的春秋战国时期,恰恰是思想最自由的时代,孔子说“不愤不启,不悱不发”,强调启发式教学,庄子的寓言充满奇思妙想,可惜的是,这些教育智慧在今天的标准化考试中难觅踪影。 华为任正非多次强调教育基础的重要性:“中国要和西方竞技,唯有踏踏实实用五六十年或者百年时间改革教育,”他说的改革,绝不是强化刷题训练,而是要重塑教育生态,让好奇心和创造力回归课堂。 当然,我们也不是要全盘否定中国教育,中国学生基础扎实是有目共睹的优势,问题在于,当我们从追赶者向引领者转变时,仅靠扎实的基础已经不够了。 回望科技发展史,几乎所有颠覆性创新都来自对未知的好奇探索,从牛顿的苹果到爱因斯坦的光速幻想,从图灵的智能理想到乔布斯的用户体验革命,无不是好奇心驱动的结果,如果用刷题填满孩子的所有时间,实际上是在剥夺他们开创未来的能力。 教育改革确实非一日之功,但每个教育者和家长都可以从保护孩子的好奇心开始:允许他们提出看似无用的问题,鼓励他们尝试可能失败的探索,给他们留出发呆做梦的时间。 也许,正是这些被我们认为“不务实”的瞬间,将孕育出解开“卡脖子”难题的钥匙。 在我看来,咱们把“教育”和“培训”搞混了,教育本该是唤醒灵魂的艺术,而培训只是技能的传递。 当课堂被解题技巧塞满,当评价只剩分数这一把尺子时,教育最根本的使命,培养完整的人,就已经迷失了。 想想看,我们正面对气候变化、人工智能这些全新挑战,哪有什么标准答案?未来需要的不是答题高手,而是敢闯新路的探索者,可惜,我们的教育还在批量生产前者,却很少培养后者。 问题的关键不是小修小补,而是需要教育范式的根本转变:从知识灌输转向思维培养,从标准答案转向多元探索,从追求一致到鼓励差异,这需要改革评价体系,重塑师资培训,更需要整个社会对“成功”重新定义。 我相信,中国人从来不缺创造力,从三星堆的神秘青铜到《山海经》的奇幻世界,都证明我们祖先的想象力多么奔放,关键是,如何让这份深植文化基因的创造力在今天重新绽放。 当我们不再把教育看成你死我活的竞争,而是每个生命发现自己独特光芒的旅程时,“卡脖子”问题自然会迎刃而解,因为到那时,我们将不再是跟随者,而是真正的开创者。 你有没有想过,今天被老师批评“爱做白日梦”的孩子,可能正是明天提出革命性想法的创新者呢?