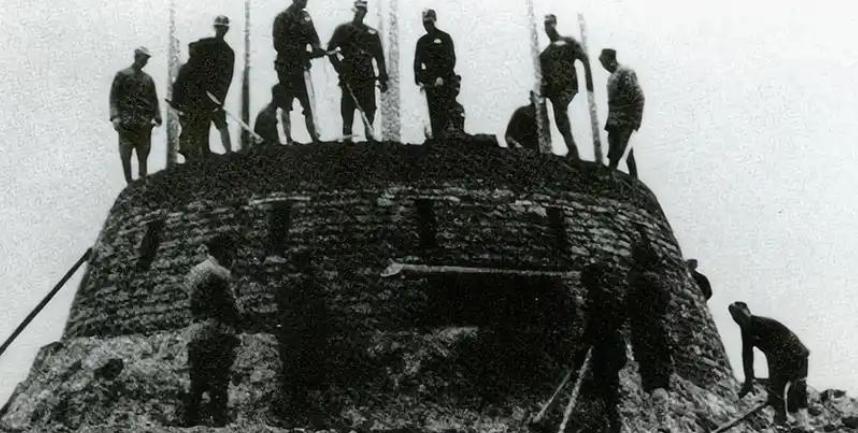

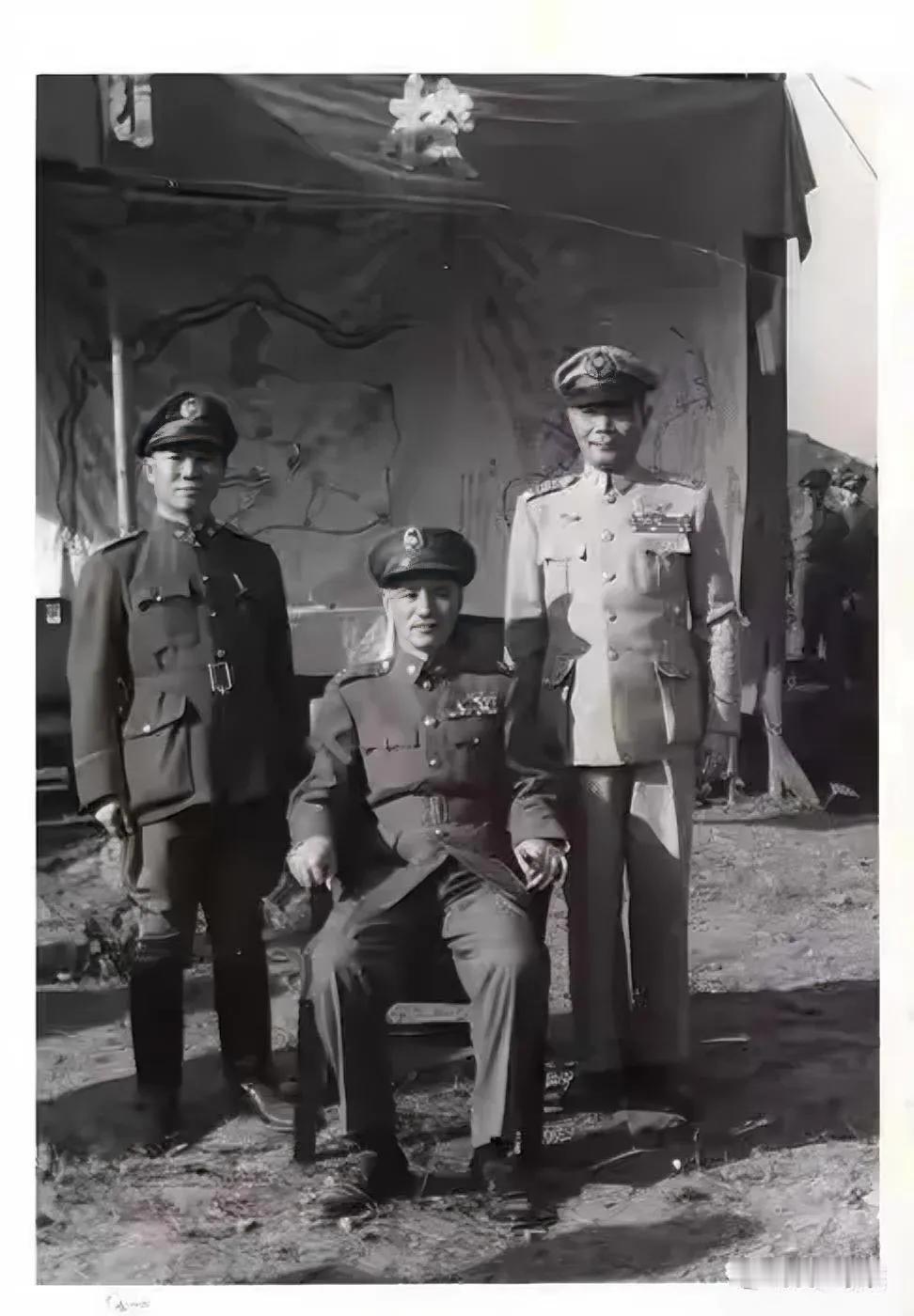

1955年,初冬,寒意正浓。 一份厚重的文件夹静静地摆在了郭化若将军的案头,封面上印着烫金的字:“上将军衔授予名单”。 这是新中国第一次大规模授衔,整个军队上下为之沸腾。这不仅是身份的确认,更是对几十年浴血奋战的肯定。 可郭化若没激动,反倒眉头微皱。他翻开名单,看到自己的名字赫然在列,随即轻轻合上,又默默写下一句话:“资历尚浅,战功平平,请将荣誉授予更有贡献的同志。” 他把文件原封退回,仿佛这不是象征无上荣光的军衔,而只是一张普普通通的公文。 这位“红色炮兵之父”,到底是个什么样的人? 郭化若出生在福州一个贫寒家庭,父亲是个靠刻印维生的小报人,一年四季靠手工印刷勉强糊口。 9岁,他就在印刷铺当童工,每天墨汁染满手,字模重得抬不动,吃的是冷饭,穿的是破衣。 别人家的孩子读书写字,他则是趁着晚上的残灯影子,把废纸上练字;天气热得冒油,他汗滴在纸上;冬天冷得哆嗦,手还夹着毛笔抄文章。 13岁,他终于攒够了学费,走进了小学教室。那一刻,他握紧课本,眼里泛着光:他知道,他不想一辈子守着字模度日。 几年后,他只身来到广州,靠给人誊抄手稿混口饭吃,晚上就在黄埔军校门外蹲着等消息,听别人讲课堂内容,偷偷记笔记。 黄埔四期招生那年,他一举考中,还是炮兵科第一名。那个曾被人嘲笑“穷得连学费都交不起”的少年,一脚踏进了中国最顶尖的军校,成了“文武双全”的第一名学生。 黄埔四期出来后,蒋介石两次请他当侍从秘书,给的待遇优厚,职务也高,按理说只要答应,仕途平步青云。 可郭化若轻轻一笑:“我想在战场上干事,不想在办公室磨笔。”说完,便骑着破单车,奔赴前线。 南昌起义失败后,他被派往苏联深造,学的是最尖端的火炮课程。 可还没毕业,国内形势告急,他便自掏腰包买了船票,化名从海参崴回国,赶赴赣南,加入朱毛红军。 第一次带兵打仗,他带一支队伍夜袭敌营,在雨夜中抱着迫击炮往山上爬,衣服湿透,裤腿全是泥。 敌情与原计划不符,他没慌,反手抢占高地,一炮端了敌团部,炸得对方军心崩溃。 朱德拍着他的肩膀说:“你是我见过最会打炮的读书人。” 此后几年,郭化若画地图、写战术、编教材、带部队,成了毛泽东最信得过的军事高参之一。毛曾评价他:“笔杆子、炮杆子,都硬。” 1938年,延安炮兵学校成立,郭化若成了教育长。 当时学员大多是泥腿子出身,不识字,怎么教?郭化若一咬牙,把复杂的弹道学硬生生编成顺口溜: “炮口高一指,弹着远百米。气温差十度,距离加三厘。” 几十个公式,一百多个图表,就被他拆成了通俗易懂的句子,学生们一学就会,一用就准。 三年时间,他亲手培养出两千多名炮兵人才,后来很多人成了解放战争的主力军火力骨干。他也因此被称作“红色炮兵之父”。 可他从没拿这事邀过功。别人升职加衔时,他常常一个人窝在教研室,用小楷字写教材,一写就是几个通宵。 新中国成立后,他先后担任军区副司令员、军事科学院副院长,主持编写了《中国军事百科全书》,光军事论文就留下300多万字。 很多人劝他:该享福了,歇歇吧。 他却摇头:“还有很多事没做完。” 直到晚年,他还跑去边防巡查,写下《未来反侵略战争的几点设想》。1995年去世前,他留下一句话:“骨灰一半撒福州,一半撒延安。” 一边是他读书奋斗的故乡,一边是他燃尽青春的圣地。