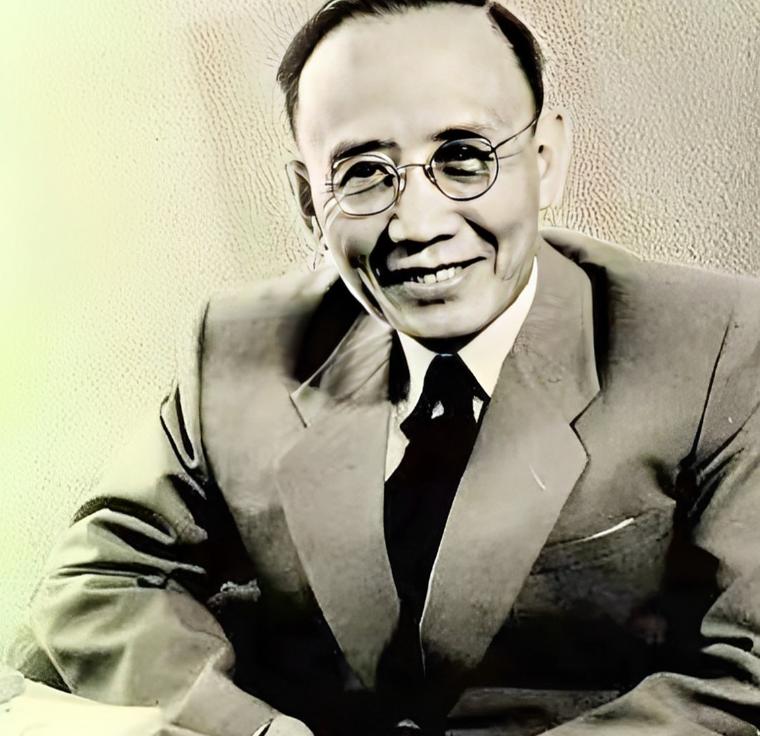

1912年洞房之夜,郭沫若见发妻太丑,拒绝睡觉。就在他转身要走时,发妻拉住他苦苦哀求:给我个娃吧!郭沫若瞟了新娘一眼,依旧转身离开。 1912年的那个夏夜,蜡烛燃得很旺,红纸花贴满了老屋。郭沫若坐在床边,心里却满是抵触。父母包办的婚事,让他娶了从未见过面的女子——张琼华。 她比他年长两岁,不识字,也不懂新式婚礼,只是怯生生地坐在喜床边,等着那个年轻的新郎看她一眼。 当盖头被揭起的那一刻,空气几乎凝固。郭沫若看着眼前这个陌生的女人,神情复杂。他心中充满了失落——这不是他想象中的“新学青年”的伴侣。 那一刻,他脑子里只有逃离。他转身往外走,张琼华猛地抓住了他,颤抖着说:“给我个娃吧,算我求你。”郭沫若愣了几秒,终究没回头。屋外的风吹灭了烛火,这场婚礼,从一开始就注定没有温度。 几天后,他以“赴成都求学”为由离开家,从此与这段婚姻渐行渐远。父母以为儿子只是读书忙,没想到他一走就是永别。张琼华每日在郭家老屋守候,从早到晚做针线、煮粥、烧香,仿佛那样就能唤回那个年轻的丈夫。 那时的她,还不懂“婚姻”的意义究竟是什么。她只是一个在旧礼教里长大的女人,相信“嫁鸡随鸡”的道理,相信只要自己忍耐、勤劳,终有一天能换来丈夫的一点眷顾。可是等来的,却是从日本传来的另一桩婚事。 郭沫若到了日本后,遇到了护士佐藤富子。两人志趣相投,很快成家,还生下了五个孩子。他给家里寄了几封信,却从未再提起张琼华的名字。 那几年,他的诗文传遍华夏,成为新文化运动的旗手。而在乐山沙湾的老屋里,张琼华仍然每天早晨为公婆上香。 有人劝她改嫁,她摇头:“我姓郭,不改了。”那句话说得极轻,却像一把钉子,把她的命钉死在了郭家老院。 时间来到1939年,郭沫若携第三任妻子于立群回乡奔丧。那天,张琼华穿着洗得发白的旧衣裳,默默站在堂屋里。她没有怨言,只是泪水止不住地落。 郭沫若向她深深鞠了一躬:“这些年,多亏你了。”她没答话,手指紧紧捏着围裙的边角。那一刻,往日的羞辱与心酸都化作一句无声的叹息。 丧事结束后,郭沫若要离开沙湾。张琼华一路跟到乐山河边,远远地看着他登船。船渐行渐远,她仍旧挥着手,直到那身影在江面上化为一个点。她没想到,那一别,竟是一生。 之后的日子,她继续在老屋中度过。为了让院子热闹一点,她抱养了娘家的侄女。她的世界很小,从厨房到院门,只隔几步,却足够她过完一生。 1978年,郭沫若在北京去世。消息传到乐山时,张琼华已经年迈多病。侄女拿着报纸念给她听,她沉默良久,只问了一句:“他走得安稳吗?”说完,她又看向窗外,那片老槐树叶早已枯黄。 两年后,她病逝在同一张旧木床上。床头放着郭沫若留下的一支钢笔,笔帽被她摸得光亮。那是她最后的念想——一个从未得到回应的名字。 她的一生,如同那个被遗忘的时代的缩影:温顺、坚韧,却也无声地悲凉。她不懂爱情,却把命都交给了它。她不懂诗,却活成了最悲凉的一首诗。 郭沫若晚年写过一句话:“历史的河流,从不因个人的悲欢而停息。”而在那条河流的另一岸,一个无名女子默默守了一辈子,只为一个已不在乎她的名字。 她用六十八年的守候,成全了别人的新生,也埋葬了自己的青春。红烛早灭,但那一夜的烛光,却仍在历史的角落里闪烁——提醒着后人,那些被时代吞没的温柔与忍耐,也是一种伟大的坚持。 “悲剧,并不总是轰轰烈烈,有时,只是一盏灯从此不再点亮。”