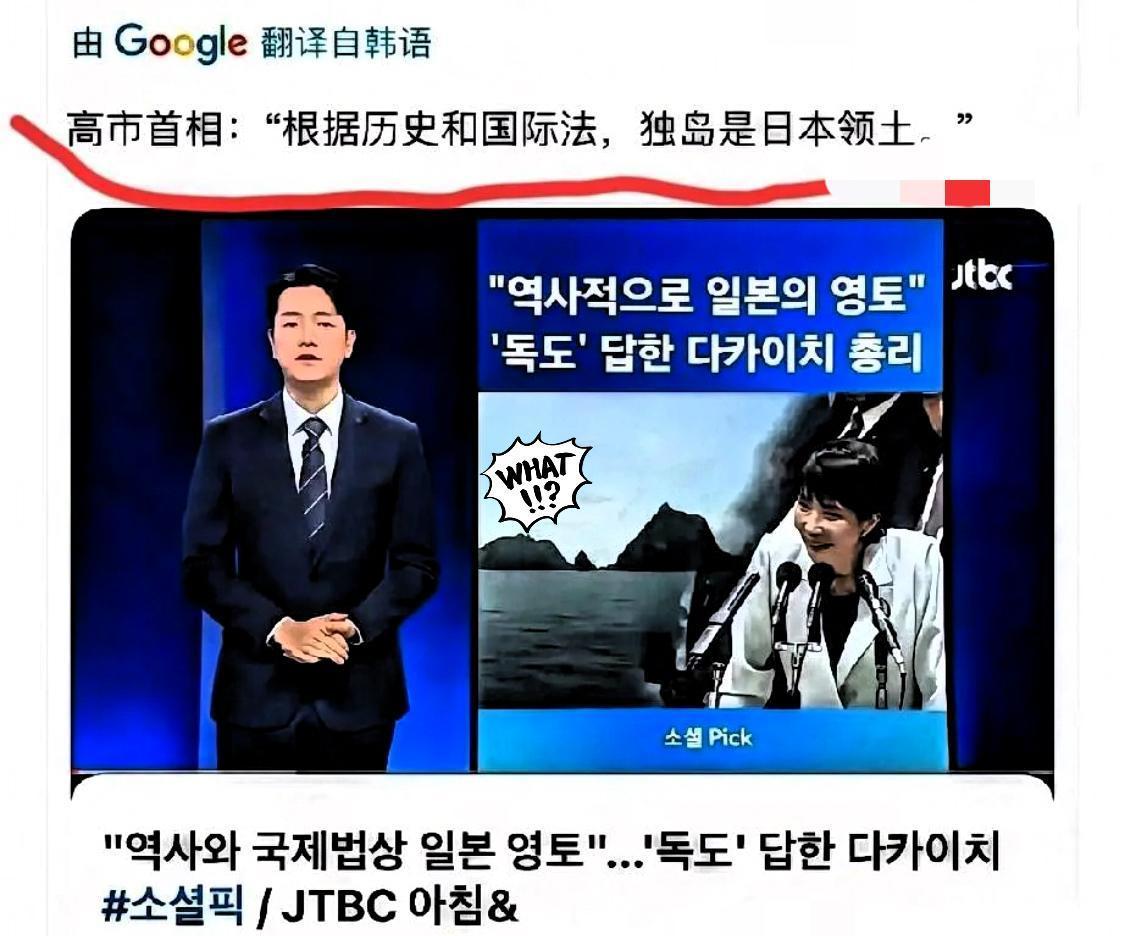

果不其然。 日本议员高市早苗突然宣布了,公开称“独岛是日本的领土”,并推动“竹岛日”活动升级。 独岛面积只有0.18平方公里,韩国长期在岛上常驻警备,码头、灯塔和通信设施齐全。2019年,韩方战机在该海域对外机发射警告弹,日韩随即互相抗议,现场紧张度一度升高。 这几年,日本从2005年设立“竹岛日”一路把活动层级往上抬;另一边,韩国在独岛周边海域维持高强度巡航,海警和海军常年在场,岛上出入管理严格。争议点不在口号,在能被验证的现场情况。 硬件层面更直观。日本海上力量把“出云”“加贺”改装为可起降F-35B,空中计划引进超过百架F-35,同时推进远程打击能力,包括采购“战斧”和升级12式导弹的安排。韩国则在空中维持F-15K、KF-16轮值,国产KF-21自2022年开始试飞。东亚海空侦察和联合训练频次在上升,但单方面突进动作在减少。 2019年的警告弹事件是个提醒,强度提升往往在几分钟内发生。后来两边通过通报和规程压住火苗,说明程序能降温,越细越好。 高市早苗这次强硬表态,和日本近年的硬件升级、舆论动作组成一套组合。韩国在现场的执法和驻守没有退,让面上的喊话更容易和海上的接触碰到一起,摩擦的概率被推高。 空域和海域的具体分布也在拉紧。日本的F-35A部署在三泽,F-15J常在那霸执勤;韩国的F-15K和KF-16覆盖东海岸,独岛方向有常态巡航。两边的飞行计划如果靠近同一小块空域,就需要更密集的通报和备用航线。 海上同理。韩国海警和海军在独岛周边维持巡航,日本海上保安力量在邻近海域活动频繁。据公开报道,日韩的军事联络渠道近年有恢复使用的迹象,这类热线和通话记录能减少误读。 舆论层面的强硬使现场人员的压力更大。口头表态传到一线,执行者更不敢松弛,飞行高度、航迹、雷达锁定时间都可能变得更紧,任何一次判断失误都可能放大。 对比过去两年的做法,日韩都在尝试用联合训练和信息共享把不必要的接触减下来。联合搜救、事故通报、遇险支援这类低敏度合作,能把彼此的边界感划得更清楚。 独岛争议不靠情绪解决,靠可以复核的证据。谁在什么时间、什么坐标、用什么方式进入哪片海域,影像、雷达、航迹要齐备,发生摩擦时第一时间交换材料,减少两边各说各话。 对装备的升级也要把握节奏。航母改装、远程导弹、战机数量的提升,都会被对方用来调整巡航和值班强度。透明度提升,公布演练窗口和范围,能降低误入的风险。 各方需要明确规则。通报、证据、热线和现场约束形成闭环,紧张度就能下降。 面对新的强硬表态,稳住现场、拿事实说话,是各方都能接受的路径。把注意力放在坐标、时间和记录上,风浪再大也不至于失控。