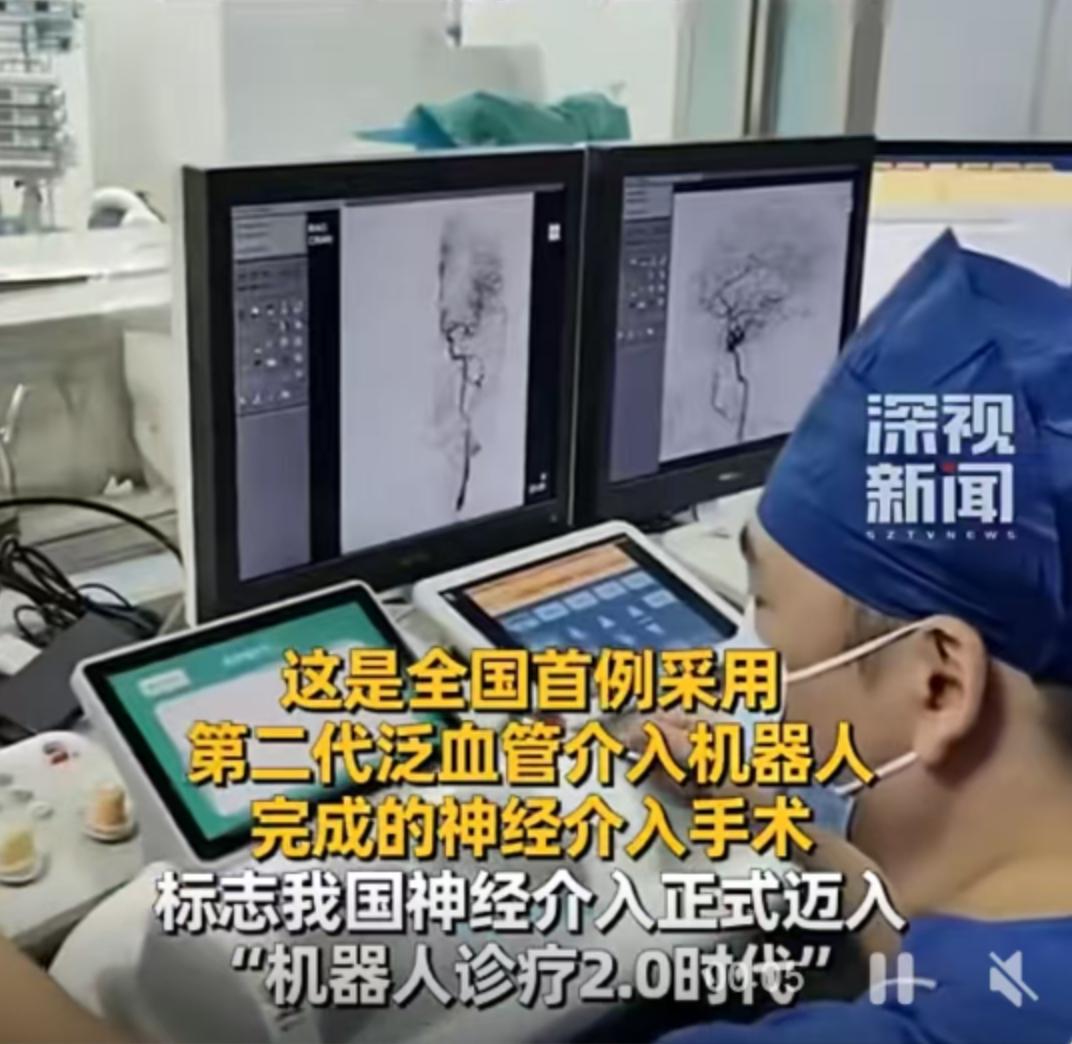

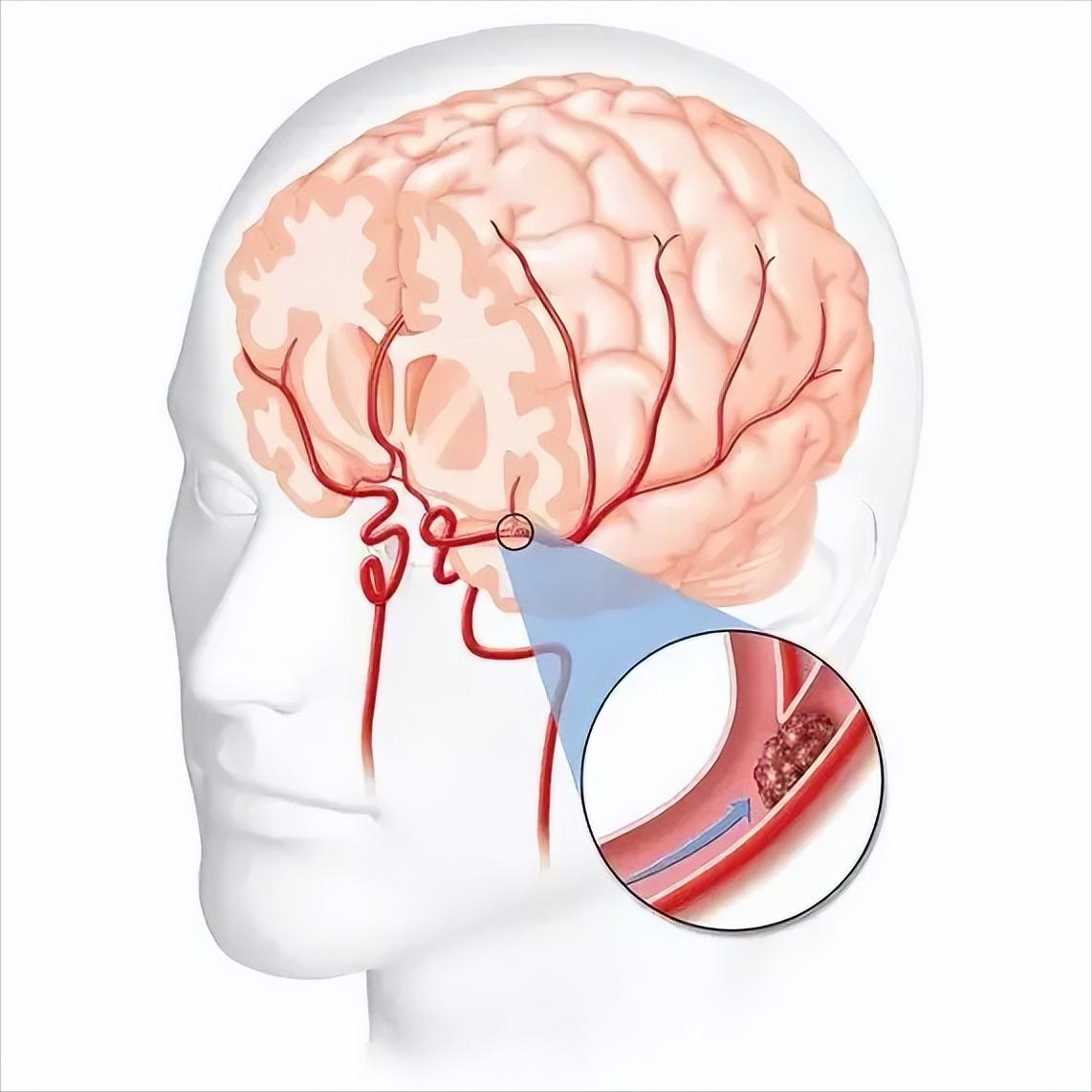

11月18日这天,深圳的医疗圈悄悄发生了一件大事。深圳市第二人民医院的手术室里,主刀医生符鹏程没有像往常一样穿上30斤重的铅衣,而是坐在铅玻璃外的控制台前,通过一个类似游戏手柄的设备,远程操控着机器人手臂,在患者几毫米粗的血管里完成了一场高难度手术。这可不是普通的手术,而是国内首例采用第二代泛血管介入机器人的神经介入手术。 手术过程堪称精准到令人发指。机器人手臂在狭窄迂曲的脑血管内游走,误差控制在1毫米以内,比绣花还要精细。患者术后第二天就能下床活动,完全没有了传统介入治疗后常见的穿刺点疼痛。更让人惊讶的是,整个手术时间比常规操作缩短了一半以上。 要知道,神经介入手术可是出了名的"吃射线"。医生们得穿着厚重的铅衣在X射线下工作,一场手术下来常常汗流浃背。更头疼的是,培养一个合格的神经介入医生需要5到10年时间,全国能做这类手术的专家屈指可数。偏远地区的患者想看上病,往往要辗转多地。 这台机器人的出现,可能要改写这个局面。它是由深圳的"医研产"团队联合研发的,医生们终于可以告别铅衣,在无辐射环境下完成手术。想象一下,未来北京的专家可以通过远程系统,为千里之外的患者实施手术,这画面简直不要太美好。 手术当天,符鹏程医生的操作台前没有血腥场面,只有几个显示屏显示着血管造影图像和机器人状态。他的手指轻轻移动,机械臂就同步在患者体内执行着弹簧圈放置等精细操作。这种"人机合一"的境界,让在场观摩的医护人员都屏住了呼吸。 患者家属在手术室外等待时,明显感觉到了不同。没有传统手术那种漫长的等待,整个流程快得让人意外。当得知手术顺利完成时,家属脸上的紧张瞬间变成了惊喜。更让他们没想到的是,第二天患者就能自己下床走路了。 这台第二代机器人相比第一代有了质的飞跃。不仅精度更高,操作更流畅,还增加了力反馈系统,医生能"感觉"到血管壁的触感。这种进步就像从按键手机到智能手机的跨越,虽然都是手机,但体验完全是两个时代。 深圳作为创新之都,这次又走在了前面。从研发到临床应用,整个团队只用了不到两年时间。这种"深圳速度"背后,是医疗、科研、企业三方紧密协作的结果。医院提供临床需求,科研机构攻克技术难关,企业负责产业化,形成了一个完美的闭环。 随着首例手术的成功,这套系统很快会在全国推广。对于患者来说,这意味着更短的手术时间、更小的创伤、更快的恢复。对于医生来说,这是从"体力活"到"技术活"的转变,职业生涯也能更长久。整个医疗行业都在期待,这个"机器人诊疗2.0时代"会带来怎样的变革。 仅供参考和借鉴