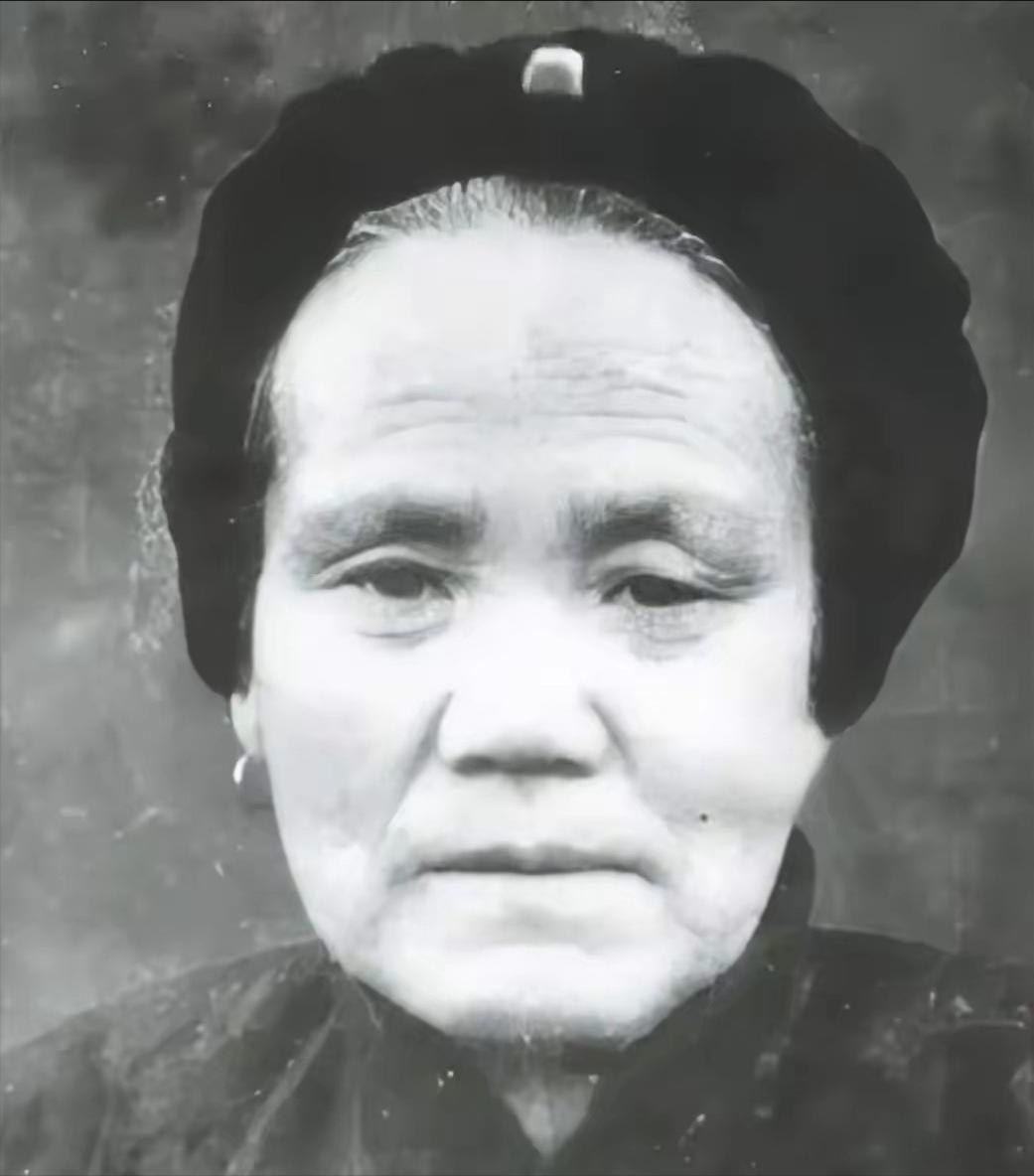

[太阳]1949年秋天,密云猪头岭村的邓玉芬正在地里收红薯。58岁的她腰弯得很低,手上全是泥,突然听见有人喊:“你家永兴回来了!” (信息来源:百度百科——邓玉芬) 邓玉芬,58 岁的年纪,腰已经弯得快贴到地面,粗糙的双手沾满湿润的泥土,一阵秋风吹过燕山余脉的沟壑,卷起田垄上的枯叶,也吹散了她额前花白的碎发。 一声急促的呼喊从村口传来,她直起身的动作有些迟缓,布满老茧的手在深色粗布衣裳上胡乱抹了两下,顺着声音望去,村口土路上,一个穿着灰布军装的年轻身影正快步走来。 这片坐落在北平东北部的土地,曾是平北抗日根据地的核心地带,常年处在敌我拉锯的前沿。 抗战爆发后,八路军深入山区发动群众,邓玉芬亲眼见过日军 “扫荡” 后村庄的残破,见过乡亲们流离失所的苦楚,也听过战士们保家卫国的激昂呐喊。 她没读过书,不懂什么大道理,只知道国家遭了难,自家的娃就该站出来。就这样,她先后把七个儿子都送进了部队,那句 “家里的娃就该去守家国”,成了她最常挂在嘴边的话。 丈夫跟着支前队伍运送物资,家里的重担全落在了她肩上,几亩薄田要种,村里的伤员安置点要跑,缝补浆洗、熬汤喂药,忙得脚不沾地。 白天在地里顶着日头劳作,夜晚就着昏暗的油灯搓麻绳、做军鞋,手指被麻线勒出一道道血痕,结了痂又被磨破,她却从没喊过一声苦。 命运对这位母亲格外苛刻,坏消息接踵而至。几个儿子相继牺牲在战场,三子失踪后杳无音讯,连丈夫也在一次支前途中病逝。 村里人都说她命苦,劝她歇歇,可她抹掉眼角的泪水,转身又拿起锄头走进田地。她心里清楚,多收一斤粮食,战士们就多分坚持的力量,多做一双军鞋,孩子们在战场上就多层保护。 剩下的两个儿子也在部队里继续奋战,连一封完整的家书都难得寄回。邓玉芬不是什么大人物,没读过书,没见过大世面,可她用一辈子的坚守,默默诠释着何为“家国”。 听见儿子归来的消息,邓玉芬踉跄着向村口跑去,脚下的泥土沾在裤脚,沉甸甸的,却挡不住她急切的脚步。 永兴也远远望见了母亲,脚步不由得加快,年轻的脸庞上满是激动,眼眶瞬间红了。村头的老槐树下,母子俩紧紧相拥,半晌说不出话。 这些年,永兴跟着部队南征北战,从抗日战场到解放前线,枪林弹雨中九死一生,支撑他走下来的,是对母亲的思念,是对乡亲们期盼的回应。 他知道母亲送走了一个又一个兄弟,知道家里的重担全压在她单薄的肩上,却只能在战斗间隙写下寥寥数语,报一声平安。 围观的乡亲们渐渐聚拢过来,有人递上毛巾,有人端来温热的茶水,脸上都带着由衷的喜悦。邓玉芬接过毛巾,小心翼翼地擦拭着儿子脸上的灰尘和风霜,目光在他身上来回打量。 永兴向母亲和乡亲们讲述着革命的进展,说着各地解放的喜讯,语气里满是憧憬。他说战士们都记着百姓的支持,记着乡亲们的粮食、军鞋,正是这份力量,让他们在战场上更有勇气。 邓玉芬听着,脸上露出了久违的笑容,皱纹里都盛满了欣慰,她拉着儿子的手,眼神里满是骄傲。她从没抱怨过命运的不公,也没后悔过送儿子参军的决定,只盼着国家能早日太平。 那一天,猪头岭村的空气里都飘着温情与希望。邓玉芬杀了家里仅有的一只鸡,乡亲们也纷纷送来自家种的蔬菜、攒的粮食,热热闹闹地为永兴接风。 永兴在家只待了短短几天,就离开了。离别那天,邓玉芬早早起床,把亲手缝制的布鞋和晒干的红薯干仔细塞进儿子的背包,一遍又一遍地整理着他的军装,反复叮嘱着要照顾好自己。 永兴含泪点头,向母亲和乡亲们敬了一个标准的军礼,转身踏上了归队的路。邓玉芬站在村口,望着儿子远去的背影,直到那抹灰布军装的身影消失在山路的尽头,才默默转身。 地里的红薯还没收完,就像她对革命的支持,从未停歇过。 邓玉芬的事迹早已在密云地区传开,“七子参军,四子牺牲,一子失踪” 的奉献,多年如一日的支前坚守,让她成为了军民同心的精神象征。 1949 年秋天的这次重逢,或许只是漫长岁月里的一个短暂片段,却浓缩了一位普通农村妇女最真挚的家国情怀。 她没有惊天动地的壮举,没有轰轰烈烈的功绩,却用一双布满老茧的手,一颗坚韧不拔的心,支撑起了一个破碎的家庭,也为革命事业贡献了自己全部的力量。 不久后,新中国成立的消息传到了猪头岭村,乡亲们敲锣打鼓,欢天喜地地庆祝胜利。邓玉芬站在人群中,泪水再次滑落,这一次,是喜悦的泪,是欣慰的泪。 如今我们过着安稳幸福的日子,不该忘了这样的 “英雄母亲”。她们没有惊天动地的伟业,只是在平凡的生活里,把小家的牵挂变成了大家的守护,用一生的隐忍坚守,书写着不平凡。