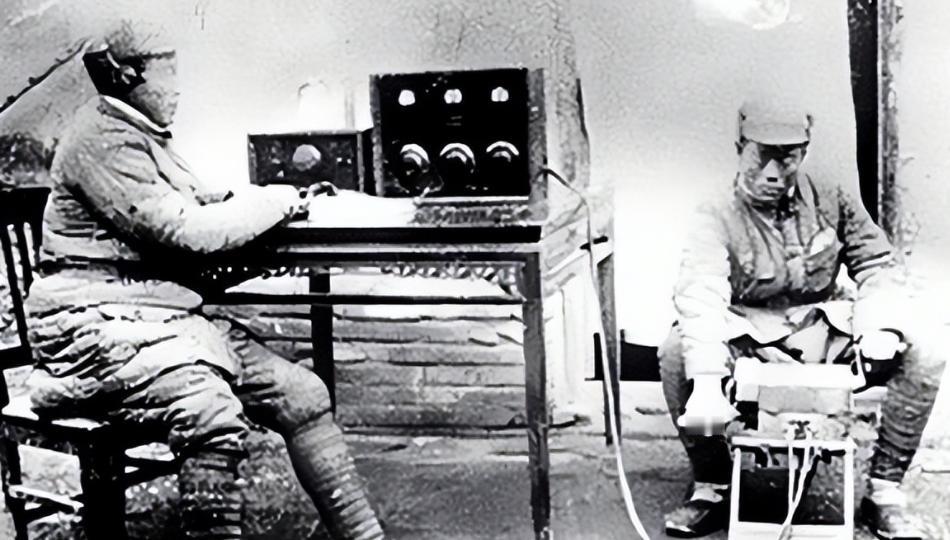

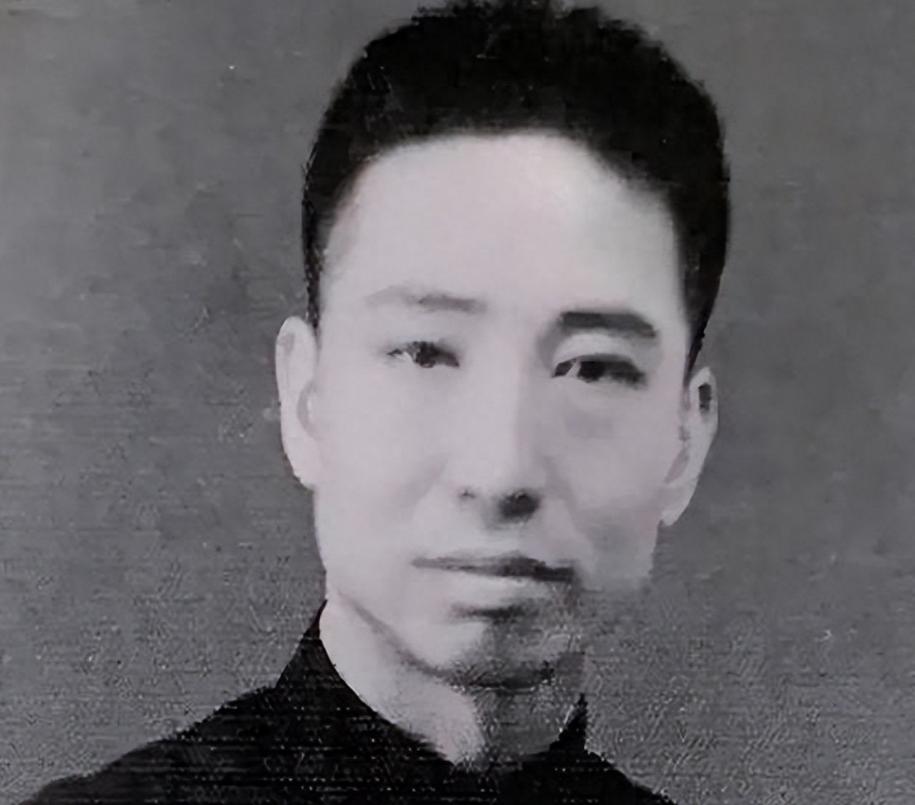

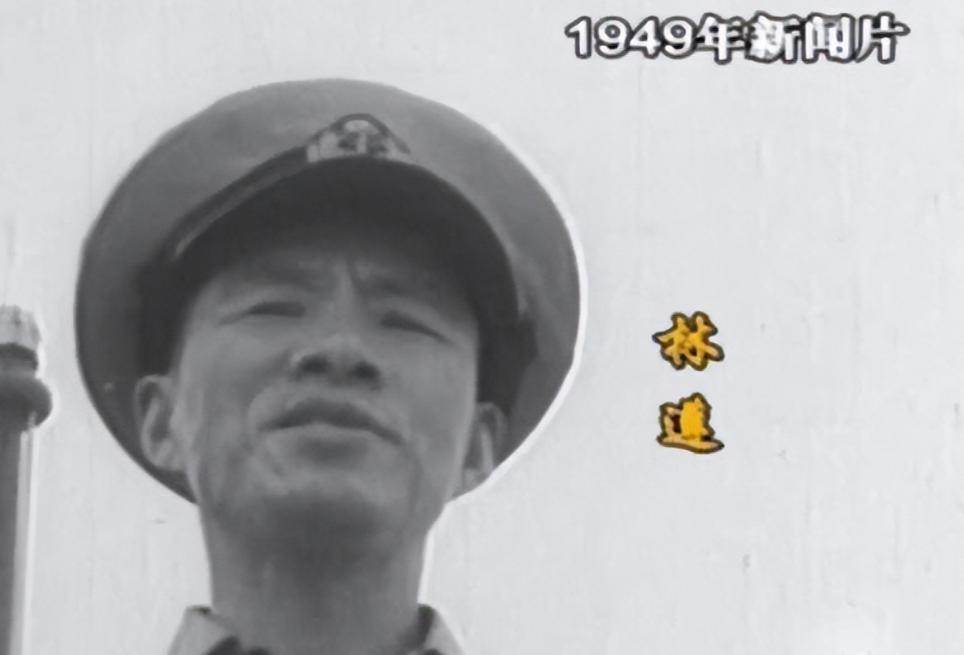

1949年5月,一个晴朗的清晨,上海解放在即,一封电报悄然从中共中央发出,只有两句话: “无一同志被捕,数部秘密电台无一被敌特侦破。” 在那个白色恐怖横行、特务眼线密布的年代,这几乎是不可能的奇迹。而这场奇迹的幕后推手,是一个几乎从未出现在公开史料中的名字——吴克坚。 时间倒回到1929年。吴克坚第一次踏上上海这片土地,身上只有几块大洋,冷风凛冽。 他裹着旧棉衣,在法租界的小巷中寻找“组织留下的暗号”,却发现整个情报站已被摧毁。 他是从湖南平江走出来的穷孩子,原名吴黑撑,理发匠的儿子。他给自己改名“克坚”,意思是“克服万难、意志坚定”。 在周恩来的安排下,他成了一名交通员。每天踩着黄包车、拎着油纸包,暗号藏在帽檐的缝线里,情报封存在空香烟壳里。他的住处是旧式里弄的二层小楼,楼上藏着无线电设备,楼下是一家表面温吞的家庭——他让父母和女儿演起了戏:一个普通的中产之家。邻居只看见他每天修修弄弄,却不知道头顶的天花板上,是通往秘密世界的入口。 电波穿越黑夜,敌人看不见的战线 到1946年,吴克坚再一次回到上海。这一次,他的身份变了,但危险升级了。 他要在国民党的心脏里,建起情报帝国——而且,白手起家。 他租下外滩一间写字楼,挂牌“南洋汽车修理行”。背后却是电台岚台的通信中枢。 他打造的情报网络,如同“绣花”般缜密:昆台建在巡捕房附近的车库顶楼,白天修车,晚上发报;另一个电台搬来搬去,今天在阁楼,明天在亭子间。 报务员轮换,发报的时间不固定,暗语密码层层更新。电报稿看似是商贸订单,实则是战场部署。 一份电文发出之前,会被抄录三次、烧毁两次。 从1947年到1949年,4部上海电台共发出977封电报,遍布南京、长沙、福州的分台更是无一破损。每一条电波,就像刀锋在敌人的眼皮下游走,却不留痕迹。 而吴克坚最神的一步棋,是把眼线,安插进了蒋介石的会议室。 沈安娜,这个当年刚满二十的女子,是国民党中央速记员。蒋介石主持会议,她就在旁边记录。 吴克坚绕过多层关系,通过她的丈夫建立起线索。沈安娜记下蒋介石“挥手让她别写”的内容,然后躲进洗手间,用纸片记录,用香烟盒传出去。 1942年,她与组织失联三年,却依然守口如瓶。三年后,吴克坚重新接上这条线,沈安娜便再次启动。 她送出的情报,不是普通资料,而是国民党高层的会议纪要、作战部署、内斗细节。每一份都如同在敌方炮台中取回的火药包。 这些情报直接影响了共产党对时局的判断。七届二中全会印发的几份密电,正是她从“龙潭虎穴”中带出的。 吴克坚手下的情报员,最多时达到1500人。令人震惊的是,从1946年到上海解放,这支队伍无一人被捕、无一人叛变。 他有三条铁律:保密、规矩、谨慎。 每个人只知道“上线”的代号,却不知道对方姓甚名谁。情报传递像接力赛,一环套一环,失了一环,整条链也不会崩。 一次,他伪装成绸缎商人,被拦路搜查。他故意慢腾腾地解开一层层丝绸,暗格中的纸条藏得紧紧的。特务看他笨手笨脚,没耐心检查,放他过去了。 还有一次,他亲自出马,登门拜访杨虎——曾经镇压共产党起义的监察委员。吴克坚却能让这个“敌人”答应放人、撤人、交人。 他下的一步“险棋”,是策反国民党海军第二舰队司令林遵。长江上的25艘军舰,在他策划下全线起义,解放军顺利渡江,这一战,几乎奠定了最终胜局。 吴克坚不是天才,也不是神仙。 一个香烟盒、一段楼梯、一道窗帘的暗号、一句不经意的寒暄……他用每一个被人忽略的细节,织出了一张1500人从不落网的隐形大网。 那个年代,有人拿枪打仗,有人拿笔写文章。 而吴克坚,是那个拿一根电线,一部破收音机、一身胆识,把敌人的心脏拆开的男人。