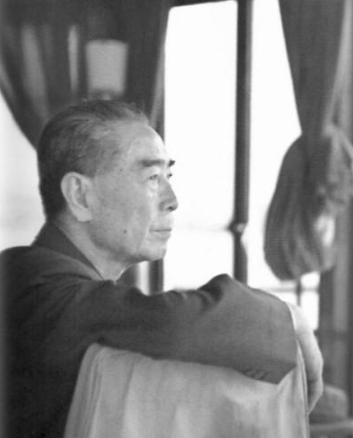

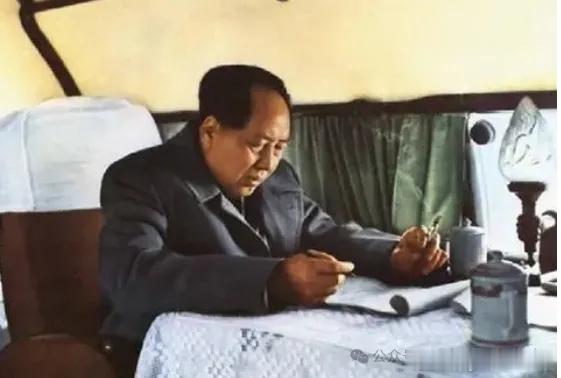

徐向前元帅谈毛主席! 徐向前元帅在谈毛主席时,说了一段发自内心的话,现在分享给大家。 他说,中国出了这样一位伟大的巨人,是人民的幸福,毛主席将国民党中央宣传部代理部长的高官厚禄辞去,走向了贫苦的革命道路,这是为了谁?就是为了天下的劳苦大众。 1935年6月,红一、四方面军会师后,张国焘的“南下主张”让红军面临分裂危机。时任红四方面军总指挥的徐向前,在陈昌浩追问“打不打”时脱口而出:“哪有红军打红军的道理!”这句看似简单的表态,实则蕴含着对革命本质的深刻认知。 据时任红四军政委王建安回忆,会后徐向前独自在雪地里走了整夜,靴筒里结满冰碴,“他心里清楚,若真动手,十年积蓄的革命火种将毁于一旦。” 这种政治定力在徐向前身上并非偶然。1924年黄埔军校时期,他便与蒋先云等共产党员交好,曾秘密阅读《共产党宣言》至“纸张卷边”。 1982年徐向前在军委扩大会议上坦言:“当年若跟张国焘走,我最多当个军阀,绝无可能成为开国元帅。”这种对革命本质的清醒,让他成为毛泽东“农村包围城市”战略最早的实践者之一。 徐向前被称为“布衣元帅”,常年穿补丁军装,家中有台用了15年的缝纫机。1984年他住院时,护士发现其枕头下压着张泛黄的粮票。 那是1960年粮食困难时期,他特意留着教育子女的“活教材”。这种生活态度与毛泽东的“补丁睡衣”形成奇妙呼应。 但两人在物质追求上的相似,远不及思想层面的共鸣深刻。1958年毛主席视察徐向前主持的国防工业基地时,指着机床上的操作规程问:“老徐,你说这些铁疙瘩能造出原子弹吗?”徐向前答:“只要路线对头,工人能教机器认字。” 这种对技术与政治关系的理解,与毛主席《论持久战》中“武器是战争的重要因素,但不是决定因素”的论断不谋而合。 更耐人寻味的是,徐向前在1980年代多次公开反对军队经商,认为“枪杆子不能沾铜臭”,这种清醒比后来中央军委的禁令早了整整二十年。 徐向前对子女的教育堪称“另类”:长子徐小岩高中毕业时,他拒绝为儿子安排总参办公厅的工作,而是让其参军入伍;二女儿徐鲁溪考取中科大后,他每月只给20元生活费,要求“穷学生的日子要过明白”。这种家风传承,与毛泽东“恋亲不为亲徇私”的家训形成跨时空对话。 在徐家老宅,至今保存着1972年毛泽东托人送来的芒果。当时徐向前因“二月逆流”被批判,毛主席特意嘱咐:“这果子要全家分着吃,甜要大家尝。” 这个细节被徐家后人反复提及:当权力可能异化亲情时,两位革命家都选择了最朴素的答案。 1984年徐向前在《人民日报》撰文指出:“没有毛主席的《论持久战》,中国抗战至少要多流十年血。”这种基于历史事实的判断,与某些否定革命史观的言论形成本质对立。 徐向前军事思想对世界的影响远超预期。1971年智利政变前夕,阿连德总统特使专程拜访徐向前,请教“如何用劣势装备对抗美国顾问团”。 徐向前给出的建议简单却致命:“把电台装进矿工的矿灯里,让斗争深入到每个巷道。”这种“人民战争”思维,后来成为拉美左翼武装的重要战术。 在越南抗美战争中,武元甲多次引用徐向前的山地作战经验。1968年奠边府战役前夜,武元甲将徐向前1948年攻打临汾的“土工作业战术”改编为“地道爆破战术”,最终以伤亡不足千人的代价歼灭法军1.6万人。这种跨越意识形态的军事智慧传承,恰恰印证了毛泽东“革命无国界”的论断。 徐向前与毛主席的关系,本质上是理想主义者在历史转折点的相互成就。1937年国共合作期间,徐向前主动将红四方面军改编为八路军129师,为此承受了部分老部下的误解。 毛主席得知后,在窑洞里对他说:“老徐啊,你这是把家底子都交出去了。”徐向前回答:“主席,没有共产党,哪来的家?”这种将个人命运融入国家进程的抉择,塑造了中国革命史的独特面貌。 徐向前留给后人最宝贵的遗产,不是军功章或回忆录,而是一种历史认知方法论。他晚年常对子女说:“看历史要像看山水——既要看见奇峰怪石,也要看清来龙去脉。”这种全景式历史观,在当下更具启示价值。 当我们讨论“徐向前谈毛泽东”时,本质上是在探讨一个民族如何对待自己的精神源头。从黄埔军校到太行山麓,从西柏坡到中南海,两位革命家的命运交织,勾勒出中国现代化进程中最壮丽的篇章。 这种交织不是偶然,而是历史规律与人民选择共同作用的结果——正如徐向前在1982年军委扩大会议上强调的:“没有毛主席的路线,就没有新中国的今天;丢掉这条路线,就没有中国的明天。” 对此你有什么看法,欢迎来评论区聊聊。