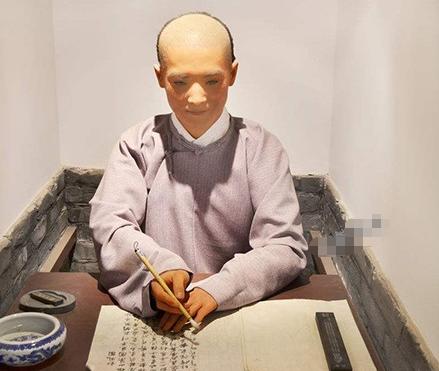

秀才其实不是永久性的功名,面临的压力还挺大。 按照定制,学政每年都要对各府州县的秀才,进行一次资格考试,称为“岁试”。 这考试可不是走过场的形式主义,而是实打实的“身份续命符”,考得不好不光丢面子,连寒窗苦读换来的秀才头衔都可能保不住。 别以为中了秀才就等于拿到了铁饭碗,这功名更像是块烫手的山芋,得年年小心翼翼捧着。 学政是朝廷派来的“教育监察官”,权力大得很,到地方主持岁试时,不管你是考中多年的老秀才,还是刚入门的新秀才,都得乖乖到场应试,没正当理由缺考的直接就把功名革了,就算告假缺考也得限期补考,逾期不补照样打回平民原形。 秀才们平时看着比普通百姓体面,能免徭役、见官不跪,可这些特权全绑在岁试的成绩上,一旦考砸,所有优待瞬间清零。 岁试的考察内容也不含糊,不光要考四书五经的理解运用,还得写诗作赋,甚至要默写指定的圣贤语录,半点偷奸耍滑的余地都没有。 这些秀才虽然都是读书人,但水平参差不齐,有的年过半百还在啃老书,有的刚入门根基不牢,面对学政严苛的评判标准,谁都没十足把握。 而且考试成绩分等级,考得好的能升级,享受更好的待遇,比如从普通秀才变成能领国家津贴的廪生,考得差的就惨了,轻则降级,重则直接被开除学籍,打回民籍。 更让人头大的是岁试的结果还直接影响后续的仕途机会。想参加考举人的乡试,前提是岁试成绩得排在前面,要是岁试都考不好,连进阶的门槛都摸不着。 秀才们大多抱着科举做官的念想,可这第一步的岁试就成了拦路虎,每年都有一批人因为成绩太差,彻底断了科举之路。对于那些把读书当成唯一出路的人来说,这打击比丢了家产还难受。 秀才的日子本就不算宽裕,除了少数能领津贴的,大多得靠教书、做幕僚或者给人代笔谋生,而这些营生都得靠秀才身份撑着。 要是岁试没通过被革了功名,不光没人再请他教书,连之前积累的社会地位都没了,只能跟普通百姓一样种地、做工,半辈子的苦读全白费。 尤其是那些上了年纪的老秀才,一辈子都耗在读书上,没别的谋生技能,一旦丢了功名,日子过得比普通人还艰难。 而且秀才们还得承受来自各方的压力,家里人指望他光宗耀祖,乡里乡亲也把他当成文化人的代表,要是岁试考砸了,不光自己抬不起头,还得遭人议论。 有的秀才为了应付岁试,年年闭门苦读,放弃了不少营生机会,可还是架不住竞争激烈,每年都有落榜被淘汰的。 这种悬在头顶的危机感,让秀才们一辈子都得紧绷着神经,就算年过花甲,只要还想保住功名,就得按时参加岁试,半点不敢松懈。 说到底,秀才这功名更像是个“试用期”,得年年通过岁试的考核才能续期。那些以为中了秀才就一劳永逸的人,纯属想简单了。 这功名背后藏着的是常年累月的学习压力、一考定生死的风险,还有失去特权和生计的恐惧。看似体面的秀才身份,其实满是看不见的压力,能一直保住功名、最终考上举人的,都是在无数次岁试中熬过来的狠角色。