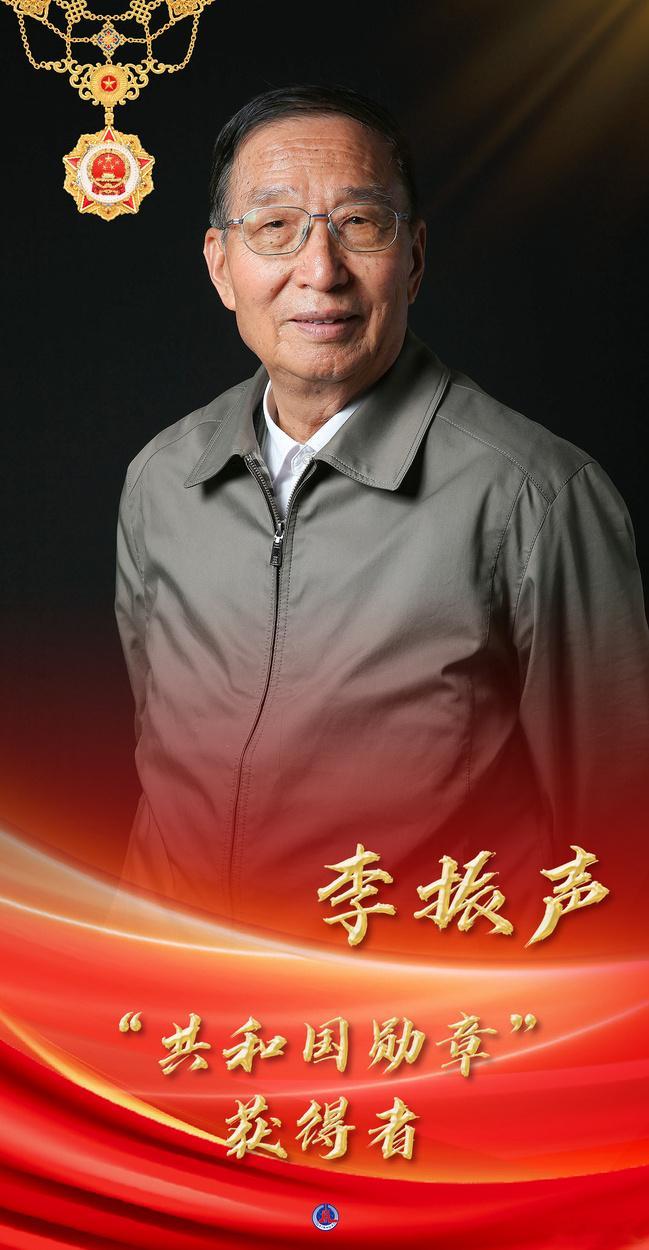

在中华民族保障粮食安全的壮阔征程中,李振声院士以一生坚守书写了“把论文写在大地上”的科研史诗。这位与袁隆平并称“南袁北李”的共和国勋章获得者,用55载科学生涯破解小麦育种难题,用赤诚之心守护万家粮仓,成为亿万中国人“吃面不忘”的粮食英雄。1931年,李振声出生于山东淄博一个贫困农民家庭。童年时期,山东连续三年大旱引发的饥荒,让“饿”成为刻在他记忆里的深刻烙印,也让“让中国人都能吃饱饭”的誓言在他心中生根发芽。1947年,怀揣着对农业的执着,他考入山东农学院农学系,1951年毕业后投身中科院遗传选种研究,从此与作物育种结下不解之缘。1956年,响应国家支援大西北的号召,李振声调往陕西杨凌。彼时,被称为“小麦癌症”的条锈病肆虐,导致全国小麦减产超100亿斤,农民颗粒无收的困境深深刺痛了他。一次偶然的发现让他看到希望:麦田边的野草长穗偃麦草竟能抵御条锈病侵袭。一个大胆的想法在他心中萌生——将野草的抗病基因转移给小麦,这便是在国际上尚无先例的远缘杂交育种。为攻克远缘杂交不亲和、杂种不育等三大难题,李振声在田间搭起棚子,日夜坚守。他从800余种牧草中筛选出12种进行杂交试验,蹲在田里反复鉴定筛选,这一干就是22年。1964年,陕西遭遇极端天气,连续40天降雨后突然爆晴,1000多份杂种材料中仅剩下小偃55-6和长穗偃麦草存活,他抓住这一线生机持续攻关。1978年,集高产、抗病、优质于一身的“小偃6号”横空出世,能同时抵抗8个条锈病菌生理小种,陕西农民用“要吃面种小偃”的口碑,给予了这位育种家最高赞誉。“小偃6号”不仅在十余个省市累计推广1.5亿亩,增产粮食80亿斤,更成为我国小麦育种的核心骨干亲本,衍生出40余个品种,累计推广面积超3亿亩。在此基础上,李振声创建了以种子蓝色为标记的蓝粒单体小麦系统,发明“缺体回交法”,为小麦染色体工程育种开辟了新路径,这项原创性成果获得国际学界高度认可。晚年的他仍未停下探索的脚步,开创小麦氮磷营养高效利用育种新方向,培育出“小偃54”“小偃81”等新品种,提出“渤海粮仓”科技示范工程构想,为盐碱地治理和粮食增产再拓新途。作为战略科学家,李振声始终心系国家粮食安全。在粮食生产出现徘徊或减产的关键时期,他先后提出新增粮食1000亿斤潜力对策、三年恢复性增长建议,组织实施“黄淮海中低产田治理”等重大项目,用科学决策为国家农业发展保驾护航。他历任中科院副院长、中国科协副主席等职,发表论文100余篇,著有《小麦远缘杂交》等专著,培养出一批农业科研骨干,将知识与经验毫无保留地传承给后辈。从青春岁月到鲐背之年,李振声荣获国家最高科学技术奖、国际作物学会“杰出作物学家奖”等诸多荣誉,2024年被授予“共和国勋章”。但这位93岁的老者依旧守望在田野上,目光始终追随着翻滚的麦浪。他用一生践行了“把年华献给祖国黄土地”的誓言,用科研成果诠释了“中国人能自己养活自己”的信念,更用坚守与奉献铸就了新时代科技工作者的精神丰碑。麦浪滔滔,是对他最好的致敬;五谷丰登,是他最朴素的心愿。李振声的故事,早已融入金色的麦田,成为代代相传的报国佳话。