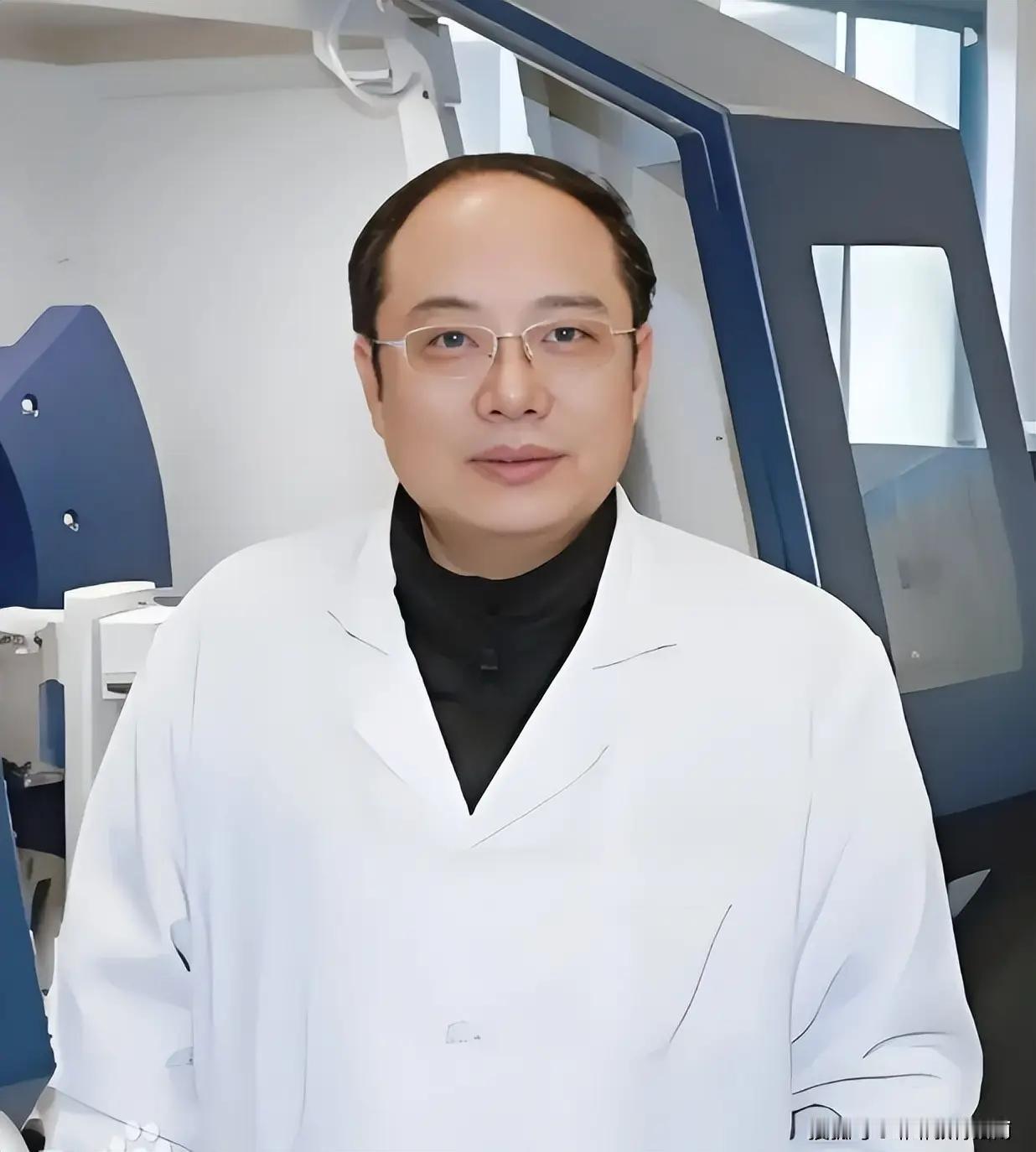

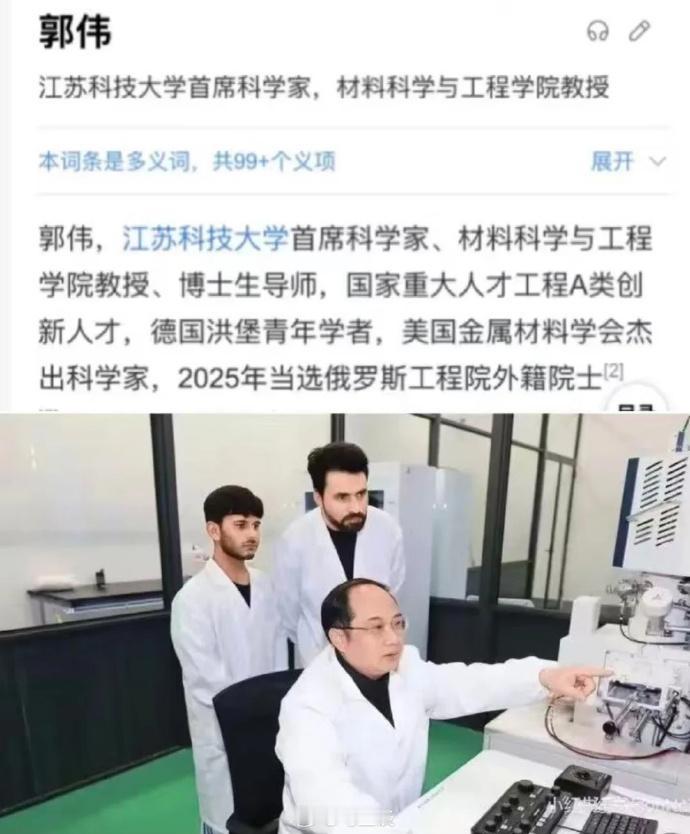

江苏科技大学郭伟事件 没人能想到,一个仅高中学历的普通人,靠伪造履历竟能登上高校首席科学家的宝座,拿着140万年薪、300万安家费,挥霍千万科研经费长达两年。2025年11月18日,江苏科技大学的一纸通报揭开了这场荒诞骗局——认定郭伟存在严重学术不端,解除聘用协议并向警方报案,这个顶着“高考状元”“海归博士”“俄罗斯工程院外籍院士”等耀眼头衔的“学术大神”,终究成了全网嘲讽的“现代南郭先生”。 郭伟的老家在陕西某乡镇,1994年高考成绩仅三百多分,连专科线都没够着,所谓“陕西省高考状元”纯属无稽之谈,当年真正的状元是考入清华大学的楚怀湘。高中毕业后他没再求学,跑到南方打工,开网吧、做建材生意,尝尽底层打拼的艰辛,却也摸清了“包装”的门道。2000年代中期,他接触到科技项目包装业务,发现高校人才引进“重头衔、轻核实”的漏洞,一个大胆的念头在他心里生根:与其辛苦赚钱,不如直接“造”个高端身份。 他花重金通过中介伪造美国加州大学博士文凭,PS德国国家科学院研究员任职证明,甚至支付5万美元“赞助费”买了个虚假的“俄罗斯工程院外籍院士”头衔。为了让履历更可信,他雇佣写手代笔低质量论文,通过支付高额版面费发表在“掠夺性期刊”上,硬生生“攒”出“170余篇SCI论文”“郭氏模型”等虚假成果。更讽刺的是,他英语口语极差,连基本学术交流都无法完成,却敢谎称在美国生活工作十余年,靠着死记硬背的专业术语,竟蒙混过关成了博导。 2023年,郭伟带着这套精心伪造的履历敲开江苏科技大学的大门,校方未通过教育部留学服务中心核实学历,也没向所谓的海外合作单位求证,就将他奉为“顶尖人才”,火速聘为海洋装备研究院首席科学家,每年额外拨付500万科研经费。入职后,他不懂实验操作,连材料表征图都不会看,团队开会只空谈“对标国际先进水平”,遇到具体问题就用“我在德国就是这么做的”搪塞,指导博士生时只能修改论文格式,对内容逻辑漏洞毫无察觉。 一边在高校“混日子”,一边郭伟还忙着商业套利。他名下关联7家科技公司,业务横跨江苏、浙江、上海、广东多省,却有3家已被吊销执照,其余4家均被列入经营异常名录。这些公司要么无员工参保,要么注册资本从未实缴,说白了就是靠他的“首席科学家”身份圈钱的空壳。更恶劣的是,2020年他雇佣4名员工为上海叁健新材料科技有限公司注册“郭博士”相关商标,商标到手后就拖欠十余万元工资,被仲裁胜诉后仍拒不支付,最终被法院限制高消费。 这场骗局的败露源于一次偶然的网络质疑。2025年9月,有网友查询“俄罗斯工程院外籍院士”名单时没找到郭伟,进而深挖其学历和成果,发现多处矛盾。多位科研工作者、高校教师加入“众包查证”,加州大学校友核实无其博士记录,材料领域学者检索不到核心成果,“学术打假联盟”发布完整证据链,迫使学校启动调查。其实早在2024年下半年,就有校内教师反映郭伟的疑点,但学校以“维护声誉”为由未深入核查,直至舆论发酵才不得不处理。 事件曝光后,竟有网友为郭伟辩解,称他“能创办多家企业,肯定有真本事”“比空有学历没成果的书呆子强”。这种论调简直荒唐!郭伟的所谓“本事”,本质上是钻制度空子的诈骗能力,他骗取的千万科研经费是纳税人的血汗钱,耽误的是跟着他的博士生的大好前程,践踏的是学术圈最基本的诚信底线。高校引进人才是为了推动科研进步,不是为虚假头衔买单,真本事绝不能成为造假的挡箭牌。 郭伟如今已被行业终身禁入,涉案资金被追缴,面临刑事追责,可这起事件暴露的问题远未解决。为什么层层审核没能挡住一个高中文凭的造假者?高校人才引进该如何平衡头衔与实力?科研经费监管怎样才能避免被挪用套利?学术诚信是底线,一旦突破,伤害的是整个科研生态的公平与公信力。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

惊天大瓜,高中学历摇身一变成郭伟院士,精美学术包装把江苏某大学耍的团团转。近日,

【9评论】【3点赞】

迷迷糊糊就走到了这个岁数

第一,我单位没有首席这个说法。第二我单位人事,在这方面业务能力还是不错的,不可能这么漏。