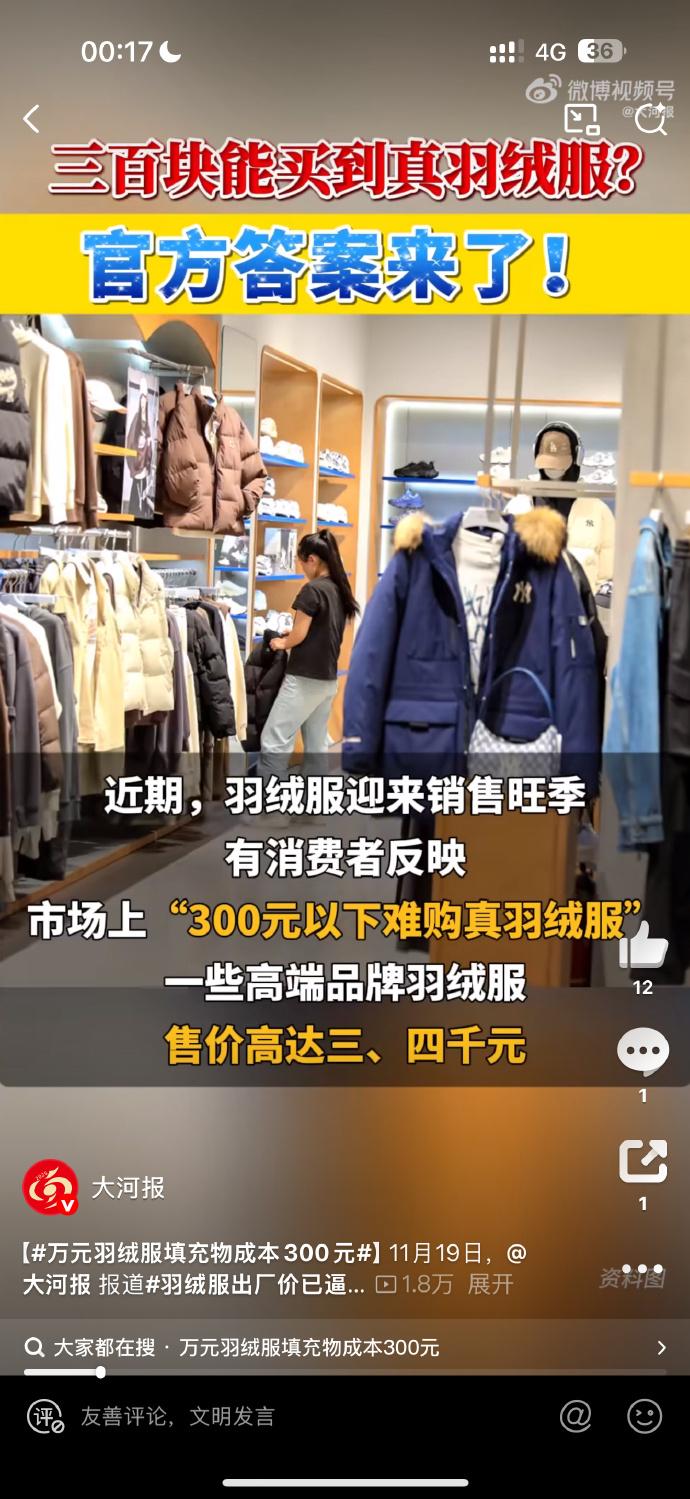

最近刷手机总能刷到羽绒服出厂价已逼近千元的话题,不少人都在吐槽,现在买件靠谱的羽绒服也太费钱了,以前几百块能拿下的短款,现在动辄就要上千,感觉冬天的保暖成本一下子飙升了不少。其实这背后不是商家随便涨价,而是一连串连锁反应导致的,说起来还挺有意思。 最核心的原因就是羽绒原料涨价太猛了,简直是一天一个价。就拿大家常穿的90%白鸭绒来说,之前一吨才十几万,现在直接飙到了五十多万,翻了好几倍;更贵的鹅绒就更夸张了,一吨都快上百万了。有青岛羽绒市场的业内人士说,一件成人短款羽绒服,差不多得用100只鸭子的绒才能填充好,原料成本一下子就上去了,正规厂家的出厂价自然就逼近千元了。可能有人会好奇,羽绒怎么突然这么贵?这还和猪肉价格有点关系,猪肉是咱们常吃的肉类,它价格一降,养鸭养鹅的养殖户觉得效益不好,就减少了出栏量,鸭子鹅少了,鸭毛鹅毛自然就减产了,原料供不应求,价格可不就涨了嘛。而且羽绒行业本来就有“金九银十”的规律,一到秋冬需求旺季,价格本来就会往上走,今年这情况算是叠加效应了。 原料一涨价,终端市场的价格肯定跟着涨。去商场逛一圈就会发现,不管是知名品牌还是普通牌子,羽绒服价格都明显高了,短款基本都在千元左右,中长款或者极寒系列的,价格更是轻松超过两千。以前大家觉得三百块能买件羽绒服,现在行业里都有个说法,三百块以下很难买到真羽绒服了。中国羽绒工业协会的专家算了笔账,一件填充150克90%白鸭绒的羽绒服,光羽绒原料成本就几十块,加上面料、辅料和人工,核心成本都要一百多到两百多,再算上仓储、物流、营销这些费用,合理售价确实不太可能低于三百块。如果是充绒量更多,或者用的是更优质的鹅绒,价格自然会更高。 不过市面上也有不少百元“羽绒服”在卖,这些衣服到底靠不靠谱呢?其实这里面猫腻不少,很多都是用“飞丝”代替真羽绒,这种飞丝是从羽毛里筛出来的碎末,保暖性连真羽绒的三分之一都不到,穿起来不暖和还容易过敏,洗两次就结块。还有的会玩文字游戏,用“羽绒棉”“科技绒”这些名字,让大家误以为是真羽绒,其实根本不是一回事。当然也有少数三百块以下的真羽绒服,比如几年前的库存款、充绒量不到100克的轻薄款,或者填充的是绒子含量较低的灰鸭绒,这些虽然是真的,但保暖性和耐用性可能就差点意思。 面对这种情况,消费者也挺纠结的,花一千块买件羽绒服怕被品牌溢价“割韭菜”,贪便宜买百元款又怕踩坑买到劣质品。其实选羽绒服有几个小技巧能避坑,首先得看标签,现在新国标要求明确标注绒子含量、充绒量和蓬松度,短款羽绒服充绒量低于100克的就别选了,保暖不够;然后摸手感,真羽绒捏起来柔软有弹性,要是摸到结块或者硬梗,大概率是劣质品;还有闻气味,正常羽绒只有淡淡腥味,要是有刺鼻异味,肯定不能买。如果预算有限,也可以看看反季促销或者性价比高的品牌,有时候能以相对便宜的价格买到不错的款式。 现在越来越多人愿意为千元羽绒服买单,尤其是上班族、宝妈这些群体。上班族觉得一件能穿三年,平均下来每年花几百块,比年年买廉价款年年换划算;宝妈给孩子和老人买,更看重充绒量和保暖性,觉得千元价位能买到安全耐穿的,花得踏实;年轻人则更在意版型和场景适配,比如滑雪要防风防水的,日常穿要显瘦不臃肿的,千元价位的羽绒服刚好能满足这些需求。说到底,大家不是愿意花高价,而是更看重性价比,不想为劣质品买单,也不想为虚高的品牌溢价付费,千元羽绒服的流行,其实也是消费者理性消费的一种体现。羽绒服价格 199元羽绒服 羽绒服价格暴涨 事件来源:大河报