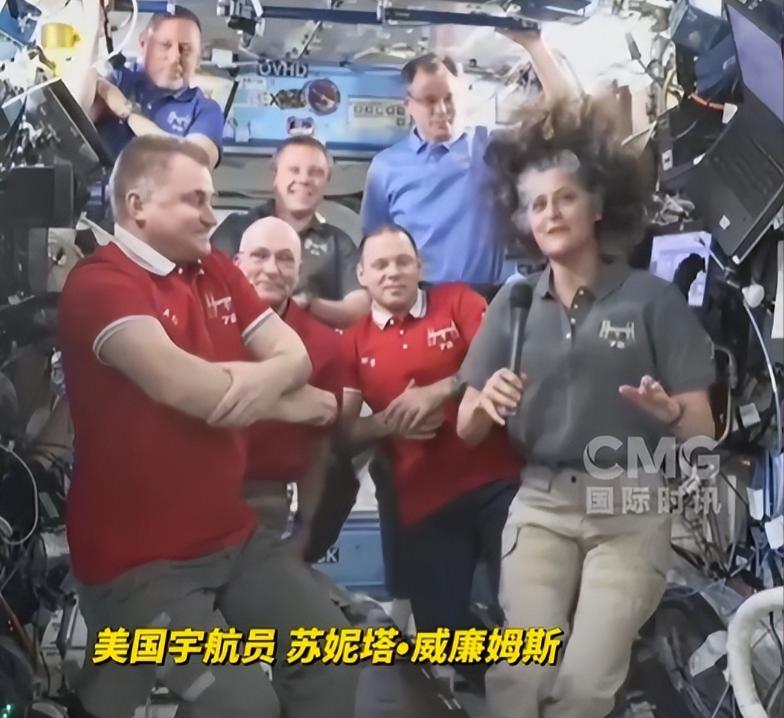

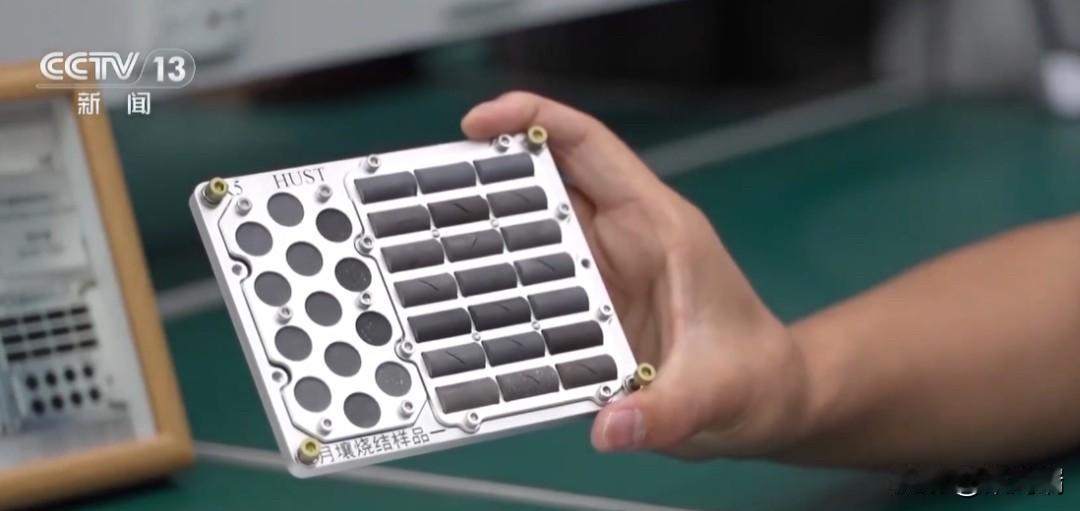

/技不如人?为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人?说的直白一些,差别就是我们是私人别墅,而国际空间站就是群租房,中国空间站是我们自己造的,可以最大化让自己人利用,而国际空间站就不行,是多个国家共用的,他们只能挤一挤。 2024年9月,国际空间站一度创下19人同时在轨的纪录,听着挺唬人,细究起来全是无奈。 这19人里,有3人是俄罗斯“联盟MS-26”飞船刚送来的,4人在SpaceX“坚韧号”上执行附属任务,剩下12人挤在空间站本体里,其中还包括两名因波音飞船推进器故障、被迫滞留了3个月的美国宇航员。 NASA直播里没说的是,为了腾地方,部分宇航员只能把睡袋挂在实验舱的仪器旁,连翻个身都怕碰到设备,更别提开展复杂实验了。 反观天宫空间站,神舟十四与十五号交接时6人在轨,每个人都有独立睡眠区,双厨房、双卫的配置让轮岗毫无局促感,任务效率反而比国际空间站12人常驻时还高。 人数差异的核心,是“统一规划”和“拼凑妥协”的基因区别。国际空间站8个对接口分属美俄两大体系,俄罗斯用杆锥式接口,美国用异体同构周边式接口,就像安卓和苹果的充电头,天生互斥。美国飞船要对接俄罗斯舱段,必须自带转接器,货运和载人接口还不通用,120厘米直径的货运接口想过人都得额外改造。 中国空间站则一套标准走到底,神舟、天舟乃至待发的昊龙飞船,全能无缝对接同一接口,省下来的改造精力和空间,全用在了提升科研效率上。 天和核心舱单舱就有50立方米活动空间,虽然整个天宫总重不到100吨,却能实现实验柜按需布局,不像国际空间站,日本实验舱旁硬塞着美国的存储模块,想挪个设备得先开三个月跨国协调会。 “群租房”的麻烦远不止挤,还有天文数字般的维护成本。NASA公开数据显示,国际空间站每天运维费高达820万美元,每年要烧掉30多亿美元,这笔钱足够中国发射十次天舟货运飞船。 钱花在哪了?40多年前为航天飞机设计的舱外宇航服,缝缝补补用到现在,电路老化导致的停电事故每月都在发生,仅2024年就曝出50多处设备隐患。 更讽刺的是,不同国家模块的电源接口都不统一,裸露的电线在舱内像蛛网一样铺开,有宇航员吐槽“修电路比出舱还危险”。 天宫空间站则靠着全自主技术把成本压到最低,霍尔电推发动机比冲达3000秒,维持轨道高度的燃料消耗仅为国际空间站的十分之一,柔性三结砷化镓电池30%以上的转换效率,让相同面积的太阳能翼发电量翻倍,根本不用为供电紧张发愁。 生活保障系统的代差,让“少而精”比“多而杂”更具优势。天宫的再生生保系统水氧循环率超90%,航天员的汗水、尿液经处理后能直接饮用,这意味着天舟飞船每半年补一次给就够,省下的运力全用来装科研设备。 国际空间站水氧循环率不到70%,19人在轨那几天,俄罗斯“进步号”货运飞船不得不紧急加送2吨水,光运输成本就花了2000万美元。 更要命的是设备老化,2025年初有宇航员公开抱怨,空间站内二氧化碳浓度时常超标,备用制氧机还频繁停机,而天宫的环境控制系统能把温湿度精准控制在人体最舒适范围,航天员甚至有时间在太空跑步机上锻炼,这种状态下的工作效率,绝非挤在睡袋里的国际空间站宇航员能比。 3人常驻不是能力上限,而是最优解。国际空间站7人常驻看似比天宫多,但其中至少两人要专职处理设备故障和接口协调,真正搞科研的不到一半。 天宫的3人分工明确,一人专注材料科学实验,一人负责生命生态研究,一人兼顾设备维护,没有跨国扯皮的内耗,单月完成的实验数据量就抵得上国际空间站一季度的产出。 马斯克都直言不讳地建议2027年放弃国际空间站,因为这个“老旧合租公寓”的收益早已跟不上投入。而天宫的优势才刚显现,随着国际合作实验柜陆续启用,3人编制既能保证中国科研需求,又能为合作国家预留充足空间,这种张弛有度的规划,才是太空探索的长久之道。