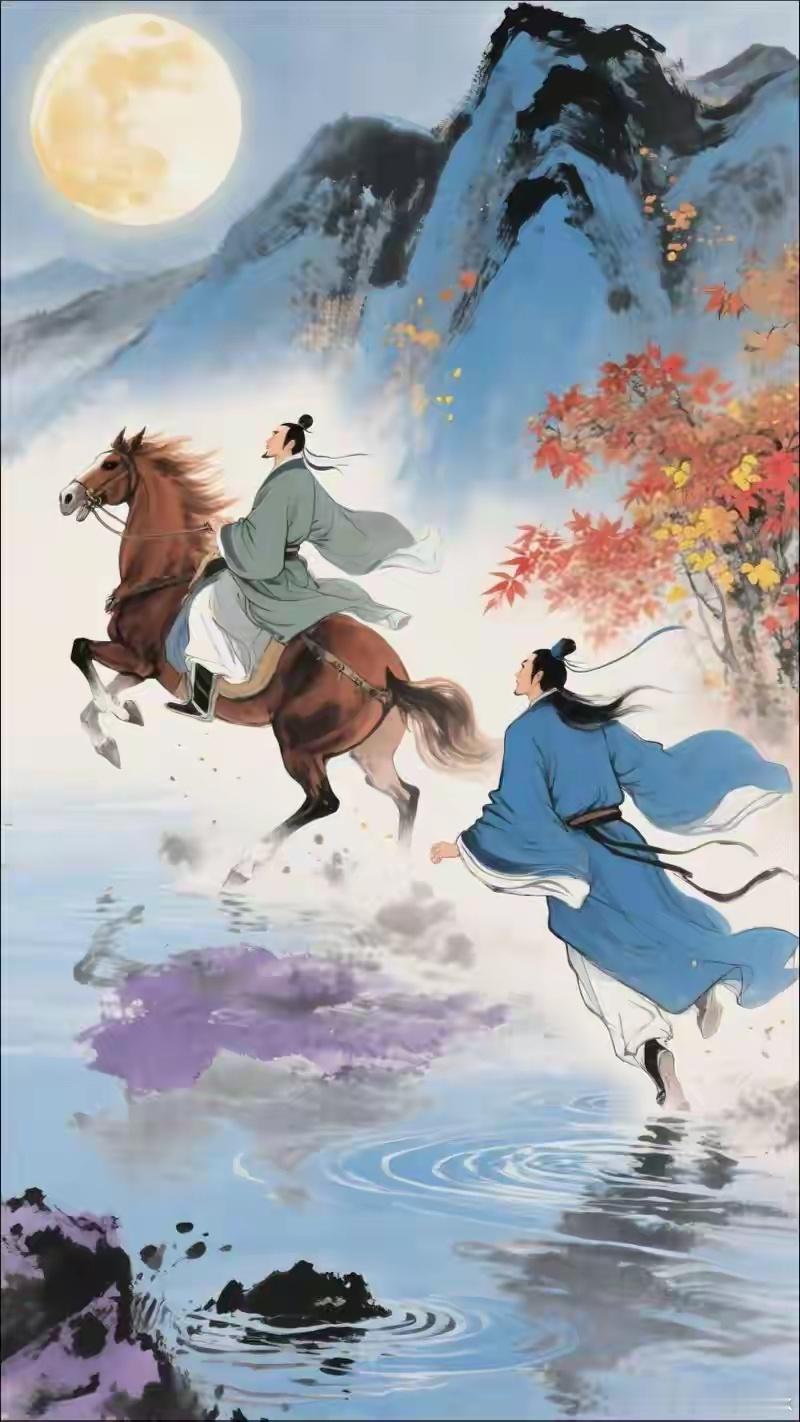

他从不披甲上阵,却被刘邦称为“功人第一”他是萧何,一个在幕后运筹帷幄的文官,却用手中的笔,为大汉四百年江山写下了最坚实的注脚。当长安未央宫初成,群臣争功、喧哗鼎沸之时,他静坐于百官之首,衣冠素净,神色沉敛。无人能想到,这个不曾斩将夺旗的人,竟被刘邦钦点为“开国第一功臣”,并赐予“剑履上殿,入朝不趋”的殊荣。有人不服:“我等血染沙场,为何反不如一个管文书的?”刘邦只以狩猎为喻:“追杀兽兔者,是功狗;发踪指示者,是功人。”一句话,点破真相——真正的胜负手,往往不在沙场刀光,而在后方那盏彻夜不熄的灯下。萧何出身秦代县吏,原只是泗水郡的一名主簿,终日与文书案卷为伴。他心细如发,连街巷户口、田亩赋税都烂熟于心。天下大乱时,沛县父老推举新令,他本可自立,却主动迎回刘邦。一纸公文,开启了一场改天换地的政治实验。他不再是小吏,而成为汉军的“系统架构师”。世人都知韩信点兵、项羽破釜,却未必知晓,每一次出征的背后,都有萧何在关中调度粮草、整编士卒、推行律令。刘邦屡战屡败,兵马几近枯竭,是萧何一次次从关中征调新兵,“转漕关中,给食不乏”,把濒临崩溃的军队拉回战场。司马迁写道:“汉王数失军遁去,何常兴关中卒,辄补缺。”这不是功劳,是救命。他参照秦律,删繁就简,制定《九章律》,奠定汉法根基;他推行“约法三章”,安定新占城池的民心。可以说:韩信用兵如神,靠的是萧何供粮;刘邦百折不挠,靠的是萧何撑局;而大汉王朝能立得住,靠的是萧何打下的制度地基。“成也萧何,败也萧何”,世人以此评其反复,却未必理解他的处境。韩信是他力荐登坛,也是他献计诱杀。不是背叛,而是在皇权与友情之间,他选择了前者。萧何深谙自保之道,曾三次自污名节——散家财、强买田、占民女,只为让刘邦相信:他不过一贪利之徒,不足为惧。在最高处活着,比成功更难的,是让胜利者不害怕你。今天回看萧何,他像极了现代职场中那个不可或缺的“隐形支柱”:老板归来,他已备好所有报表;突发危机,他连夜协调资源;制度推行,他逐条落实到底。他不抢风头,却让整个系统因他而运转。他的智慧启示我们:真正的核心竞争力,是不可替代性;最高级的忠诚,是解决问题而非表忠心;在团队中,做“功人”远比做“功狗”重要。历史记住了英雄,而时代永远需要“萧何”。我们崇拜项羽的勇猛,向往韩信的奇谋,但真正支撑一个国家、一家企业长久运行的,往往是那些沉默、务实、有远见、懂分寸的人。他们不在热搜,不获掌声,却在每一个关键时刻,稳住了大局。刘邦可以高歌“大风起兮云飞扬”,但如果没有萧何写下那一行行清晰的律令与账目,这股风,或许早已散去。