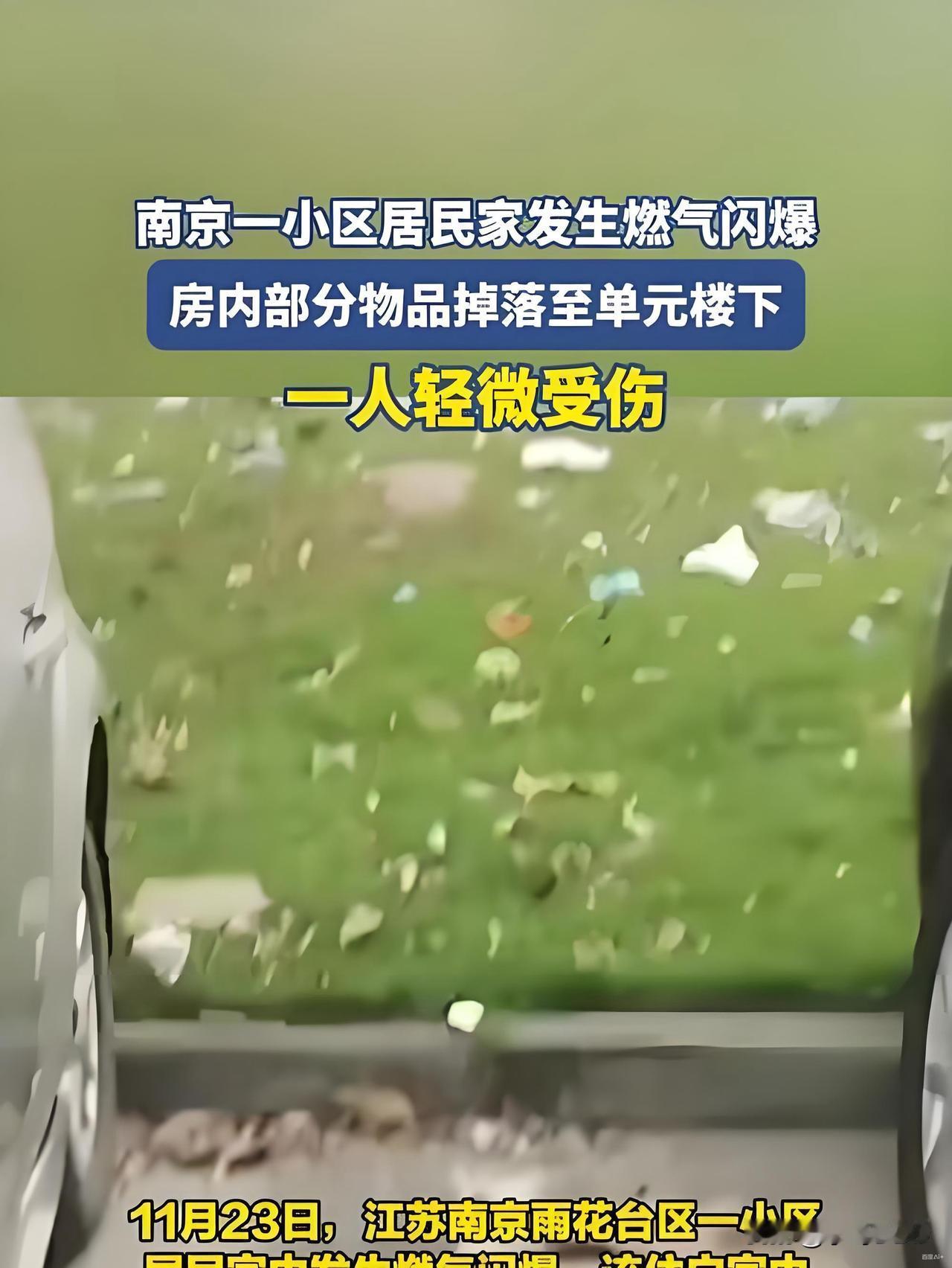

“最后一公里”为何总在“最后一厘米”失守? 11月23日,南京一场燃气闪爆把“厨房里的风险”炸到公众眼前:窗户掀飞,碎片散落30米,仅1人轻微受伤,却撕开了城市燃气治理的隐形裂缝。事发小区2021年才完成天然气改造,却败在一条20厘米的波纹软管——安装工偷换非标配密封圈,三年微渗,一瞬爆燃。新技术、新管道、新用户,为何仍逃不过“旧事故”? 一、20厘米里的蝴蝶效应 技术复盘显示,渗漏量每小时仅0.02立方米,无法在房间形成可燃混合气体,却在密闭橱柜里“温水煮青蛙”式聚集,遇冰箱启动火花闪爆。管道无外力破坏,阀门无操作失误,风险藏在最末端的“一厘米”接口。城市燃气已进入“三高”时代:高层、高密度、高龄用户,任何微裂缝都可能通过管井“烟囱效应”放大成整栋楼的灾难。 二、98.7%安检率为何次次错过? 小区三年安检覆盖率98.7%,却回回落空。业主把厨房外包保洁,保洁把通知单当小广告清理;燃气公司后台能查到“三年未购软管”,却无权强制入户;社区网格掌握“房屋托管”,却进不了厨房。技术叠加反而稀释责任:安装、送气、维修分属不同外包,每人只负责“这一段”,系统性风险在接口处悄悄转移。 三、全国版图上的三道裂缝 1. 标准裂缝:高层燃气设计规范仍沿用2011版,未对“微泄漏累积”设定量化指标;东京都已强制0.01ppm级持续监测,国内尚缺“橱柜强制通风”条款。 2. 运维裂缝:60%燃气企业把入户安检按“户数”外包,拍照打卡即付费,隐患整改率与费用脱钩。 3. 教育裂缝:仅27%用户知道肥皂水自检,半数以上认为“闻到臭味再关阀来得及”;燃气安全进课堂次数远低于消防、交通。 四、把“最后一厘米”变“第一入口” 1. 实名制配件追溯 给软管、阀门赋唯一码,安装工扫码上传,AI比对标准件,不符即红码停气;用户手机实时查看“管道身份证”,把群众监督变成数据闭环。 2. 高层微正压监测 在管井、橱柜布设廉价传感阵列,24小时捕捉ppm级泄漏,接入城市生命线平台,浓度异常自动“短信+语音+敲门”,提前30分钟截断爆燃。合肥、成都试点事故率降83%。 3. 安全信用分 用户拒整改,下次购气单价上浮10%;企业外包隐患率高,限制投标;安装工被投诉非标准件,直接暂停执业。让安全成为可量化、可交易、可激励的生产要素。 五、让每一次“轻微”成为城市源代码 “轻微”不是创可贴的理由,而是系统升级的触发器。当20厘米密封圈放进展示馆,当微正压监测写进强制规范,当燃气信用分像芝麻信用一样被挂在嘴边,南京的碎片才真正拼进全国安全版图。下一次阀门“咔嗒”声响起,我们希望它不仅是点火,更是千万数据节点的同时上线——城市在呼吸,也在守护。