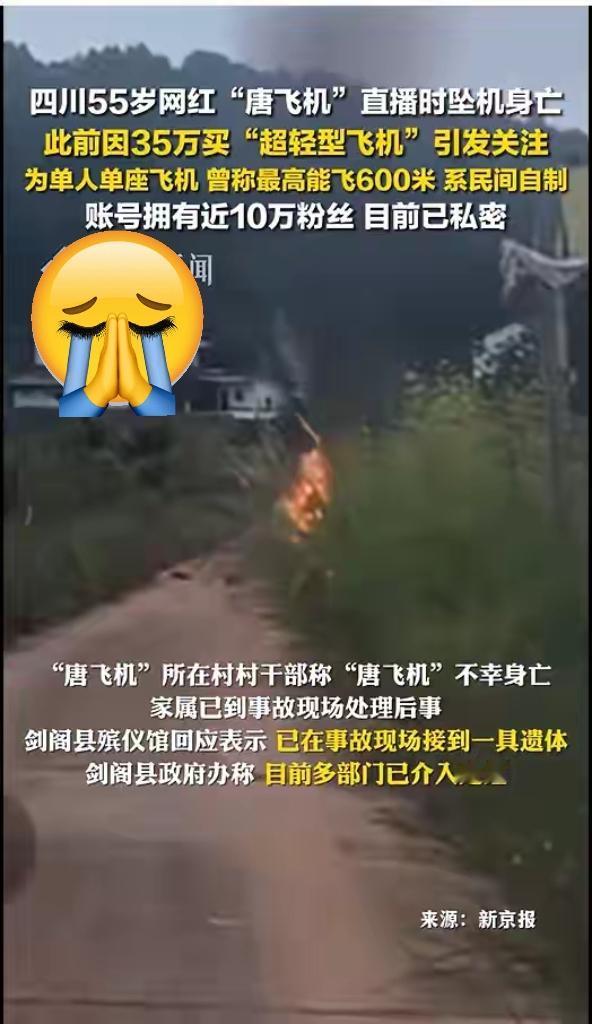

当“野生飞机”撞上监管铁拳:中国民间的飞行狂想有多野? 山东邹平的面条厂里,机床轰鸣声中,一架螺丝生锈的“旋翼飞机”正在组装——这不是科幻电影,而是央视曝光的真实场景。卖家老周的“飞机工作室”里,面条与飞机共享生产线,农田改装的跑道晾着玉米,试飞员连飞行执照都没有。这场荒诞剧背后,是中国民间“手搓飞行梦”的疯狂缩影。 从四川眉山卖家永哥的“二手发动机飞机”,到河北承德大海的“观光研学项目”,一条隐秘的“三无飞机”产业链正在野蛮生长。二手平台挂售、飞行群暗语交易,卖家们用“配件套材”合同逃避监管,甚至将汽车发动机装上飞机,宣称“质量没问题”。更骇人的是,今年9月四川一男子直播驾驶“三无”飞机坠亡,上千观众目睹惨剧,但黑市交易仍未停歇。 但狂野的另一面,是硬核的热爱与创造力。江西95后刘祥强用泡沫板“搓”出地效飞行器,贴水飞行时速达53公里;九江“老男孩”团队花3万元造出木头飞机,冲上云霄圆了17年飞行梦;河北中学生团队甚至“手搓”火箭,在戈壁滩成功发射至万米高空。这些民间创客用3D打印机、开源代码和车库里的机床,掀起了一场“微观革命”,模糊了“业余”与“专业”的边界。 官方重拳整治下,“野生飞机”的野蛮生长或将终结。但那些用螺丝刀和航空梦对抗重力的故事,仍在提醒我们:当制造的门槛降低,个人创新如何与安全底线共舞?这场狂野实验,或许正是中国科技民主化的生动注脚。 民间野生飞机