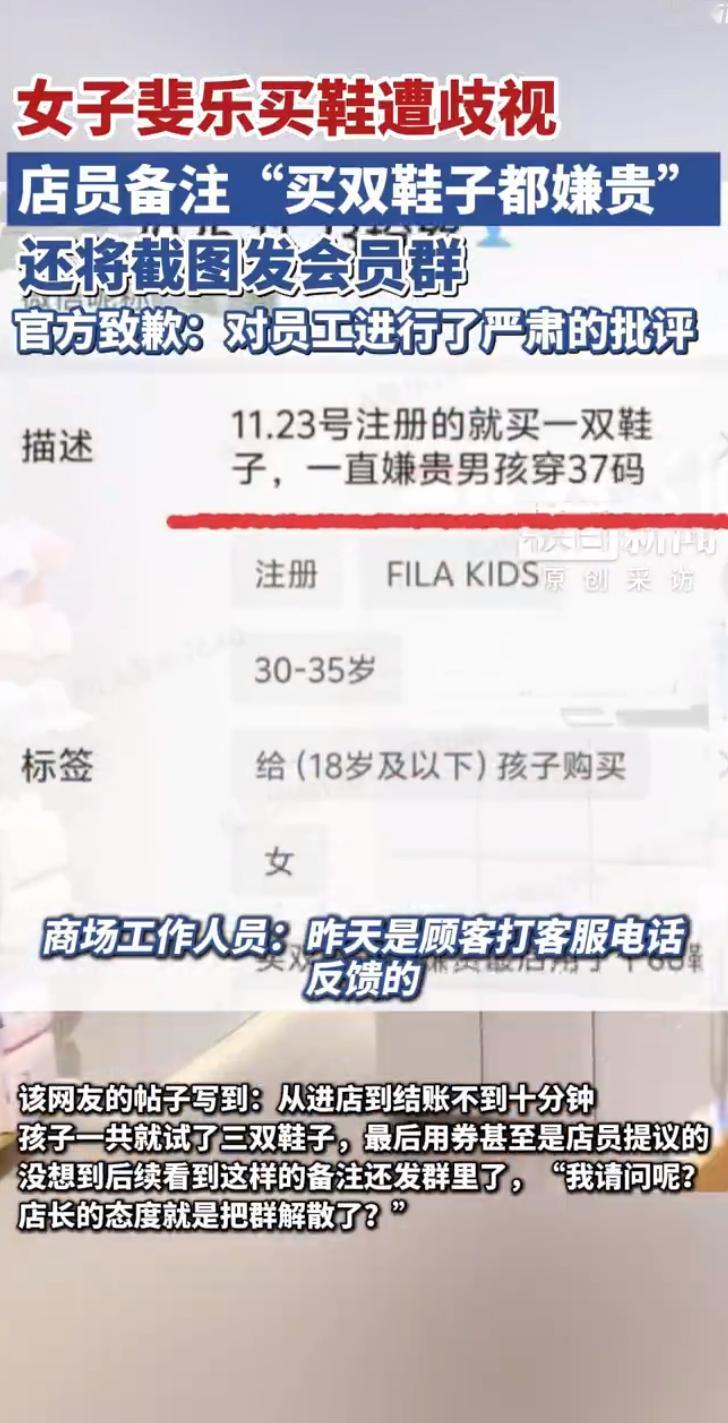

郑州一位妈妈在斐乐儿童店给孩子买鞋的经历,让无数人倒吸一口凉气。从进店到结账不到十分钟,孩子试了三双鞋,最后用店员推荐的优惠券付款,本是一次再普通不过的购物,却因一条备注掀起轩然大波。这位妈妈偶然发现,店员在微信客户页面给她打上了“买双鞋子都嫌贵”的标签,还把截图发到了会员群。群里其他顾客的类似备注也被曝光,比如“绑定的奥莱,不能用,结果让她老公又注册一下”。原本以为是段子,没想到真有人把对顾客的“吐槽”当成内部梗传播,这操作着实让人寒心。 这件事表面看是店员素质问题,内里却戳中了消费社会的敏感神经。我们去商场买东西,图的是明码标价、童叟无欺,谁也不希望被店员暗地里评头论足。更讽刺的是,这位妈妈根本没“墨迹”——试鞋数量合理,还用了店员提议的优惠券,结果却被贴上“嫌贵”的标签。店员的逻辑很魔幻:顾客没盲目消费就是“抠门”?没被推销套路就是“难缠”?这种把销售压力转嫁到顾客身上的做法,本质上是对消费者尊严的践踏。 更值得警惕的是,这种“标签化”消费行为正在成为潜规则。很多品牌会用CRM系统记录顾客偏好,比如尺码、常购品类,本意是提升服务精准度,但一旦变成“嫌贵”“难搞”的负面评价,就变了味。就像群里其他顾客被备注“绑定奥莱”(指奥特莱斯渠道),暗含“占便宜”的贬义,这种居高临下的评判,把平等的买卖关系变成了“施舍与被施舍”。当商家用标签把顾客分成三六九等,消费体验就失去了最基本的尊重。 斐乐官方的反应倒是挺快,当天就发声明道歉,说“对存在失当行为的员工进行了严肃批评”,还承诺“改进服务水平”。但公众要的不是危机公关,而是真正把顾客当“人”而不是“韭菜”的态度。有网友翻出类似经历:买衣服被店员私下嘲笑“身材差”,买手机被备注“不懂行好忽悠”……这些“看不见的标签”像针一样扎人,因为它暴露了一个真相:在某些商家眼里,顾客的消费能力直接等同于人格价值。 这件事也给所有消费者提了个醒:你的购物行为可能正在被“打分”。从进店时的衣着判断消费力,从试穿次数推测购买意愿,甚至从砍价力度评估“性价比”……当消费变成一场隐形的审判,我们该如何自保?其实很简单:用脚投票。遇到不尊重顾客的商家,果断转身离开;看到类似“标签门”曝光,主动声援维权者。毕竟,市场是商家的考场,消费者手里的钱包就是评分器。 说到底,“买双鞋子都嫌贵”刺痛的不是钱包,而是被物化的失落感。我们希望走进一家店,听到的是“需要什么帮助”,而不是心里默念的“这人买不起”;期待买到的是合心意的商品,而不是被贴上标签的“客户档案”。当商家学会把“尊重”写进服务手册,消费者才能真正挺直腰杆说:我花钱,我骄傲。 你有没有遇到过被商家“区别对待”的经历?对这种“标签式服务”怎么看?评论区聊聊,让尊重成为消费的底线。 (案例来源:极目新闻)