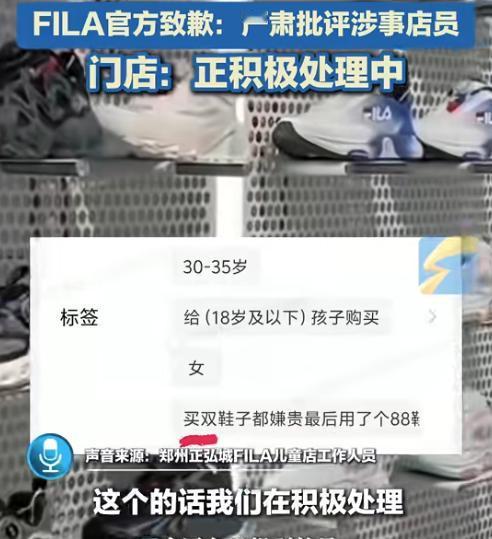

这下真是出名了! 不仅郑州人,全国人民都知道了。 女子在郑州斐乐门店买了双鞋子,竟然被店员备注:买双鞋子都嫌贵。 郑州一家斐乐儿童店内,一位宝妈带着孩子挑选童鞋,前后不过十分钟,试穿了三双鞋子后便爽快结账,期间还听从店员建议使用了优惠券,整个购物过程没有丝毫磨蹭,也没有提出任何额外要求。 这本该是一次双方都满意的消费体验,却在宝妈无意间看到会员群消息后戛然而止。 群里流传着一张交易截图,截图上的备注栏赫然写着“买双鞋子都嫌贵”,而这正是店员给她的标注。 更令人费解的是,当宝妈在群里向店家索要说法时,店长没有试图解决问题,反而直接将会员群解散,用逃避的方式应对质疑。 随着事情发酵,更多让人不适的细节被曝光,这位店员不仅给她贴了负面标签,还将另一位顾客备注为“绑定奥莱,不能用就换老公注册”,字里行间充满了对消费者的偏见与轻视。 在销售行业,私下给客户做备注本是常见的服务辅助方式,大多用于记录客户偏好、尺码等实用信息,方便后续提供针对性服务。 但郑州这家斐乐门店的店员,却将备注变成了评判消费者的工具,以消费金额为标准给顾客划分三六九等,把前来消费的客人当成了可以随意调侃的“冤大头”。 这种行为早已脱离了正常服务的范畴,变成了带着优越感的人格评判。 更值得注意的是,部分导购似乎混淆了品牌光环与个人价值,穿上品牌工服便滋生出莫名的优越感,觉得自己有资格对顾客的消费能力说三道四。 他们忘了,店员的职责是提供服务,而不是对消费者的消费选择指手画脚。 顾客愿意花一百元还是一千元消费,都是个人选择的自由,货比三家、精打细算更是合理的消费心态,从来都不该成为被嘲讽的理由。 从法律层面来看,《消费者权益保护法》明确规定,消费者在购买、使用商品和接受服务时,享有人格尊严、民族风俗习惯得到尊重的权利。 店员在背后给顾客贴侮辱性标签,本身就侵犯了消费者的人格尊严; 再将带有个人信息的备注截图发到公共会员群,更是触碰了个人信息保护的底线。 品牌一直宣扬“顾客至上”的服务理念,可到了门店执行层面,却变成了“看消费能力待人”,这种理念与实践的脱节,难免让消费者寒心。 事件曝光后,品牌官方出面道歉,称已对涉事员工进行严肃批评。 但这样的处理方式,显然没能满足公众的期待。 不少人认为,简单的批评远远不够,涉事店员应当公开向当事人道歉,品牌也需要拿出更诚恳的态度,比如提供合理补偿,而不是用“轻描淡写”的处理方式敷衍了事。 大家之所以对这件事反应强烈,不仅是为这位宝妈感到不平,更是担忧自己在消费时,也会遭遇类似的暗中评判和不尊重对待。 消费者走进门店,购买的不仅是商品,还有相应的服务体验。 商品的价格有高低之分,但消费者的人格没有贵贱之别。 无论是花几十元还是几千元,每一位消费者都有权利获得平等的尊重和公正的对待。 店员的傲慢本质上是职业素养的缺失,而品牌对门店管理的疏忽,更是没有真正把消费者的感受放在心上。 在竞争激烈的市场环境中,品牌的口碑往往建立在每一次的消费体验上。 一双鞋子的价值,不仅在于材质和设计,更在于它背后所承载的服务品质和尊重态度。 如果连最基本的尊重都无法给予消费者,再知名的品牌也难以留住客户。 销售行业的良性发展,离不开“尊重消费者”这一核心原则,摒弃“以消费金额论高低”的陋习,回归服务的本质,才是品牌长久发展的正道。 每一位消费者都值得被真诚对待,每一次合理消费都应得到尊重。 希望这次事件能给整个行业敲响警钟,让更多商家意识到,消费者的信任不可辜负,人格尊严不容侵犯,只有真正把“尊重”融入服务的每一个细节,才能赢得市场的认可和消费者的青睐。 今天的分享到这里就结束了,大家对此事有何看法,欢迎在评论区留言和讨论,感兴趣的可以点击头像加关注,我将每日更新优质内容,我们下期见。