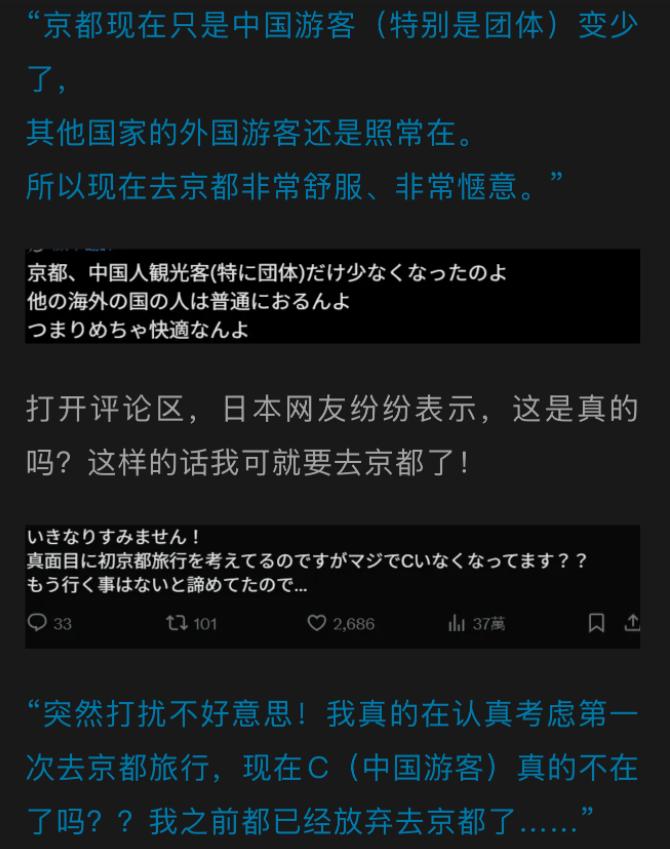

日本人这几天特别高兴,他们发现日本各大热门景点人少了七成,日本人说,中国人这些天不来日本,日本一下子变得舒服了! 这些年去日本旅游的中国人确实多,多到什么程度呢?上海飞东京也就三个小时,比去国内不少城市还方便,再加上日本签证一放再放,从三年签到五年签,现在都有十年签了,说走就走成了常态。 2024年一年就有近700万中国人去日本,比前一年多了快两倍,光是春节那几天,日本街头的中文吆喝声比日语都密集。 京都的红叶季、北海道的滑雪季、镰仓的樱花季,哪儿都能看到举着手机拍照的中国游客,热门电车上座无虚席,景点门口排队买票的队伍能绕好几个弯,连路边卖抹茶冰淇淋的小摊,都得排上二十分钟才能买到。 日本人觉得不舒服,说白了就是这份热闹过了头。有的中国游客习惯结伴而行,说话声音大了点,在安静的寺庙里也难免聊几句,让习惯了轻声细语的日本人觉得吵闹;有的游客为了拍张好照片,可能会稍微越出景点划定的区域,踩了草坪或者靠了古树,这些细节落在当地人眼里,就成了“没规矩”的印象。 更让他们觉得不便的是生活被打扰,以前去家门口的老店吃碗拉面不用等,现在得和旅游团的游客一起排队;坐电车本来能轻松找到座位,现在得挤在门口,连放包的地方都没有。时间长了,不少日本人心里就攒了股子烦劲儿,总盼着能恢复以前清净的日子。 现在中国人来得少了,这份“清净”还真就来了。京都的热门电车上,大片的座椅都空着,像深夜的末班车一样宽松;清水寺里不用再人挤人看红叶,拍照也不用特意等别人走开;连便利店买东西,都不用再等店员用中文给前面的游客解释退税流程。 这种突如其来的轻松,让很多日本人忍不住欢呼,觉得这才是自己熟悉的家乡样子,安静、整洁,透着一股子从容的禅意。可这些欢呼的人没想想,之前那些挤满中国游客的街道、商店,现在是什么样。 有专家算过一笔账,中国游客要是减少四分之一,日本就得损失2.2万亿日元,这相当于日本GDP的0.36%,可不是个小数目。 更关键的是,中国游客花的钱比别人多得多,人均消费27.7万日元,是韩国游客的2.3倍,美国游客的1.7倍。以前东京银座的LV专卖店,中国游客一买就是好几个包,现在连续三天零成交,店员都开始学着用中文直播清库存了。 大阪道顿堀的小吃摊主,张嘴就是“你好,要一份章鱼小丸子吗”,可喊了半天,回头的都是说英语或法语的游客,生意比以前差了一大半。 可能有人要问,中国人怎么突然不去日本了?不是不想去,是实在有点不放心。今年以来,针对中国公民的违法犯罪案件越来越多,大阪有中国留学生被人勒着脖子抢劫,东京有中国游客被持械殴打,京都还有中国游客失踪,最后证实是遭遇了暴力侵害。 这些事儿传回来,谁还敢轻易去?再加上日本领导人总在涉台问题上说些不三不四的话,把好好的交流氛围都搞坏了。 外交部实在没办法,11月14日发了安全提醒,说非必要别去日本,就这一句话,三周之内,赴日的团队游客取消率差点就到90%,连全日空、日航都不得不砍掉三成的中日航线。 日本的旅游业早就形成了依赖,从民宿老板、餐厅厨师,到免税店店员、大巴司机,足足有六十万个工作岗位靠中国游客吃饭。旅游这行有个说法,一个游客花的钱,能带动相关产业多出七成的产出,也就是说游客少花一百日元,当地经济就少一百七十日元的收入。 现在中国游客不来了,不仅直接做旅游的人受影响,连卖食材的、修酒店电器的、做旅游纪念品的,都跟着没生意。这些连锁反应,那些只看到“景点变空”的日本人,可能还没意识到有多严重。 更有意思的是,日本网友的评论区都分裂成了两派,一派欢呼“终于清净了”,甚至有人说“谢谢你,中国”,还有人跟着起哄,说要“寻找下一个没礼貌的国家”,把韩国、越南游客都扯了进来,排外情绪越来越明显。 另一派则急得跳脚,说“别高兴得太早,没了中国游客,咱们的店都要倒闭了”,还有人反驳那些欢呼的人,“你以为的吵闹,是别人的生计”。这种矛盾,其实早就藏在日本旅游业的骨子里——既想赚中国游客的钱,又受不了游客带来的热闹。 说起来,中国人喜欢去日本,本来是件双赢的事。我们能去看富士山的雪、京都的古寺,买些靠谱的日用品;日本人能赚到钱,让家乡的经济更红火。 可现在日本人享受到了短暂的清净,却没看到背后旅游业的血泪;中国游客不是不想出门,是把安全放在了第一位。 那些欢呼“舒服”的日本人可能没明白,他们眼里“吵闹”的中国游客,从来都不是麻烦,而是带着真金白银来的客人。 等到街上的商店一家家关门,等到身边有人因为没生意丢了工作,他们可能才会明白,这份“舒服”的代价,其实比想象中要大得多。毕竟热闹没了容易,再把热闹请回来,可就没那么简单了。