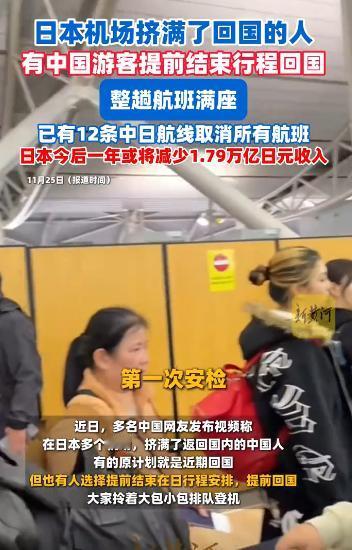

活该被滞留,中日航班十二条线停航,一些不听劝阻的旅日游客被滞留小日子机场急的团团转。 11月24日,当天12条中日航线突然宣布停航,数百名赴日游客瞬间陷入滞留困境。 日本关西国际机场的候机大厅里,空气里弥漫着焦灼的气息。 几位游客围在航司服务台前,手里攥着早已过期的登机牌,反复询问着复航信息。 角落里,一对年轻夫妻正低声争执,行李箱上堆着吃剩一半的便当,孩子趴在妈妈怀里哭闹不止。 这场滞留的伏笔,早已埋下,日本首相高市早苗公开发表涉台挑衅言论,将“台湾有事”与日本“存亡危机事态”强行绑定,暗示可能武力介入台海问题。 这番言论不仅违背《中日联合声明》等一系列政治文件精神,更创下战后日本领导人的三个“首次”,彻底打破了中日关系的平衡。 面对如此突破底线的挑衅,中方迅速作出回应:11月14日至16日,外交部、文旅部、驻日使领馆等多部门连续发布预警,明确建议中国公民近期避免赴日旅游或留学。 国内多家航司也同步开通免费退改通道,为已购票游客提供规避风险的机会。 彼时,不少游客选择取消行程,但仍有部分人抱着“风险不会落到自己头上”的侥幸心理,坚持按原计划出行,将个人旅游偏好置于官方风险提示之上。 而11月24日的航线停航,正是这种紧张关系的具象化体现,并非单一航司的临时调整,而是全行业的系统性收缩。 据航班管家数据显示,当天名古屋、福冈、札幌等多地往返中国的12条热门航线全部停航,天津滨海至关西国际、南京禄口至关西国际等航线的取消率分别高达65%和59.4%。 国航、东航、吉祥航空等十余家主流航司同步跟进,要么削减航班班次,要么关闭部分航班预订通道,原本密集的中日航线网络瞬间收紧。 航线供给的大幅收缩,直接将滞留游客推向了困境的核心:返程机票成了稀缺资源,春秋航空部分航线票价较平日飙升近三倍。 即便如此,游客仍需在机场排起数小时的长队争抢名额;住宿、餐饮等临时开销也水涨船高,有游客核算,滞留三天的额外支出已超过原本的往返机票费用。 更让一些游客心寒的是,此前在日本景区遭遇的隐性歧视此刻愈发清晰。 有游客回忆,曾在大阪某药妆店遇到同款面膜售予中国人的价格比本地人高20%,如今滞留困境中,部分商家的冷漠态度更让这份旅行体验雪上加霜。 机场里的焦灼,也蔓延到了网络舆论场,社交平台上,观点呈现出鲜明的分化:有人晒出官方预警截图感慨“不听国家劝,吃亏在眼前”,认为游客的滞留是忽视风险的必然结果。 也有网友呼吁理性看待,觉得“旅游选择不该与爱国捆绑,滞留者的困境值得同情”。 但官方预警不是限制自由的枷锁,而是基于全局信息给出的安全指引,忽视这份指引,本质上是对自身安全的不负责任。 随着部分中转航班的开通,滞留游客正陆续返程,关西机场的长队也渐渐缩短,但这场风波留下的警示却值得长久深思。 旅行的本质,是为了获得愉悦与成长,而非陷入被动与焦虑,个人选择的自由固然珍贵,但自由的边界永远是对风险的敬畏。 无论是国际出行还是国内游玩,重视官方提示、理性评估风险,从来都不是对自由的束缚,而是让旅行真正回归本质的保障。 当我们在规划行程时,若能多一分对风险的考量,少一分侥幸心理,平衡好个人喜好与安全底线,或许才能让每一段旅程都走得更安心、更从容。