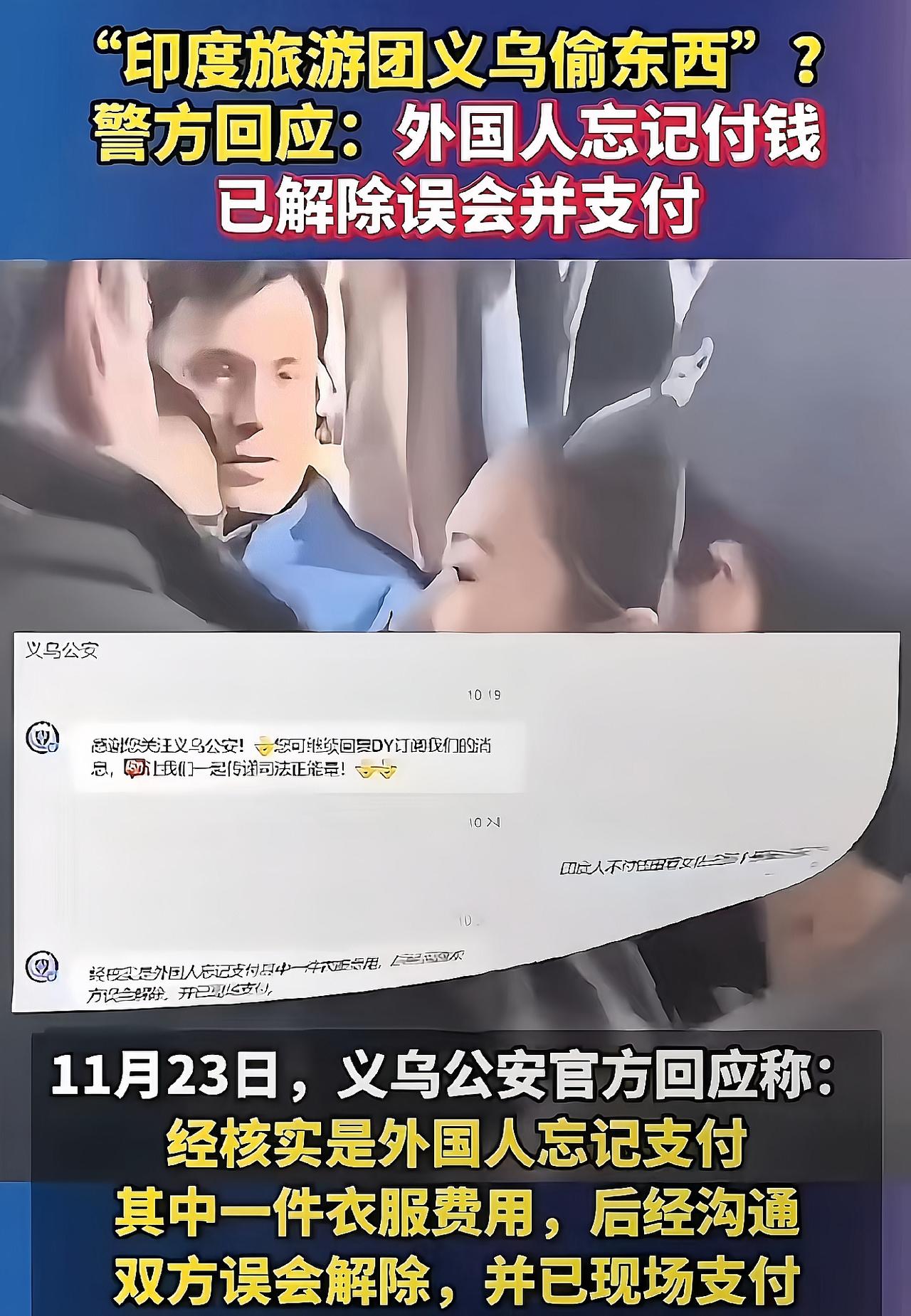

就在刚刚 义乌警方突然宣布了通报结果,称涉事游客为“疏忽未付”,被提醒后已现场补齐货款,未认定为盗窃。 既然通报已经明确性质,讨论就该围绕事实展开,疏忽漏付和故意偷拿不是一回事,处理原则也不一样。 夜市摊位灯光嘈杂、移动支付码多且小,沟通容易出偏差,现场能核对、能补付,把流程走完整,就能把事说清。 在国内很多商场自助收银环节,也会出现顾客漏扫,店员复核后补扫即可,这类情况按流程处理,不延展道德指控。 放到境外旅游区,媒体也报道过游客因语言与支付习惯不同未及时结算,被店员当场提醒并补付,处置路径与这次相似。 认定“偷”需要主观故意与完整证据链,此次通报给出的信息是“无恶意、已补付”,因此不能随意定性他人盗窃。 减少此类冲突,可以从细节入手:摊位张贴清晰价签,扫码一物对应一码,成交后立即核对;遇分歧先看监控与支付记录。 买卖双方都多一步确认,沟通标准化,误会就会少,真正恶意的情形也更容易被分辨出来,执法和维权都更高效。 争议发酵到网上后,出现把个案外延到某个群体的说法,这种标签化既会误伤无关者,也会给正常消费和经营添堵。 义乌多年接待大量境外客商,市场稳定依赖清楚的规则、透明的流程与对事实的尊重,这些才是把生意做久的底盘。 这次及时补齐货款、警方公开信息,体现的就是按规则解决分歧,下一步把商家提示做细、顾客流程走顺,类似争议会更少。 最后一句话,个案按证据说话,纠纷按流程处置,别把个案上升到群体,把生意的秩序和体面守住就好。