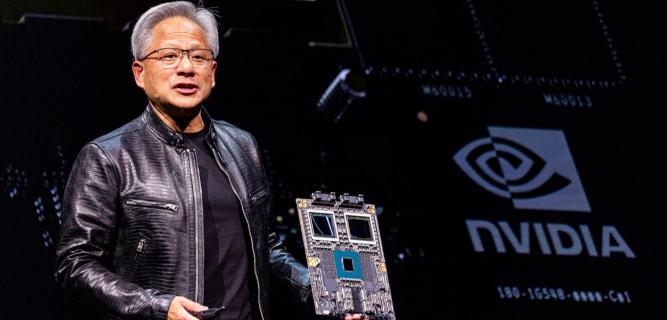

苹果、英伟达市值超4万亿美元,意味着什么?这个专家太敢说了,只用一句话就解释清楚了! 11月23日刘杨声接受专访,他毫不避讳了回答了这个问题,发生这些情况的因素很简单:经济泡沫已经到了荒唐的地步! 先说说这俩公司的市值是怎么涨起来的。 英伟达最近确实发布了超预期财报,2026 财年第三财季营收 570 亿美元,同比增长 62%,净利润 319 亿美元,同比增长 65%,光数据中心业务就占了总营收近 90%,Blackwell 平台还跟 OpenAI、谷歌这些巨头合作,云 GPU 都卖断货了。 苹果呢,靠着 iPhone 的生态优势和高端市场的垄断,营收一直稳中有升。 可再亮眼的财报,也撑不起 4 万亿美元的市值啊 —— 要知道,一个国家的 GDP 能超过 4 万亿的都没几个,俩公司的市值就顶得上一个中等发达国家的经济总量,这本身就透着不正常。 关键问题出在 “市值” 和 “真实价值” 的脱节上。市值这东西,说白了就是资本市场炒出来的数字,跟公司实际能赚的钱、能创造的社会价值不是一回事。 英伟达的暴涨,全靠 AI 概念的风口,资本把所有对 AI 的幻想都押注在了它身上,觉得它能垄断未来的 AI 基础设施。 可 AI 行业现在还处在烧钱阶段,大部分应用场景都还没落地,能真正赚钱的业务就那么几块,现在的市值已经把未来十年、二十年的预期收益都提前炒完了,这就是典型的泡沫。 就像以前的互联网泡沫、房地产泡沫一样,都是资本扎堆炒作,把价格推到远超实际价值的地步。 再看看苹果,它的市值增长更多是靠回购股票和高端市场的溢价。 这些年苹果的创新早就没了以前的爆发力,手机、电脑的核心技术没什么突破性进展,无非是在外观、续航上小修小补,可就凭着品牌效应,把产品卖得死贵,攫取超额利润。 资本市场之所以愿意给它这么高的估值,不是因为它未来能创造多少新价值,而是因为在全球经济不景气的时候,苹果这种有稳定现金流、品牌护城河的公司,成了资本的 “避风港”。 可避风港也架不住过度炒作,现在的市值已经严重偏离了它的实际盈利能力,说白了就是资本没地方去,只能扎堆往这些巨头里挤,硬生生把市值抬了起来。 更荒唐的是,这种泡沫式上涨已经脱离了实体经济的支撑。全球经济现在是什么样?不少国家还在受滞胀困扰,通胀高企、经济增长乏力,普通老百姓日子过得紧巴巴,中小企业经营困难。 可资本市场却一片火热,苹果、英伟达的市值天天创新高,形成了鲜明的反差。 这说明大量资本没有流入实体经济,没有去支持中小企业创新、创造就业岗位,而是在金融市场里空转炒作,把巨头的市值当成了赌博的筹码。 这种情况持续下去,只会让财富越来越集中在少数人手里,贫富差距越来越大,最后泡沫一破,受伤的还是普通投资者和整个实体经济。 刘杨声说的 “荒唐”,恰恰就体现在这里。 以前的泡沫多少还有点产业支撑,比如互联网泡沫好歹带动了互联网行业的发展,房地产泡沫也曾拉动过相关产业链。可这次的科技巨头泡沫,更多是资本的自我狂欢。 英伟达的 AI 业务虽然赚钱,但它的高利润是建立在行业垄断和资本炒作之上的,并没有带动整个产业链的均衡发展; 苹果的高市值则是建立在对消费者的溢价收割上,对实体经济的拉动作用越来越有限。俩公司的市值加起来,能解决多少就业?能带动多少中小企业发展?答案是微乎其微。 而且这种泡沫很脆弱,稍微一点风吹草动就可能破裂。 英伟达的业绩增长全靠 AI 行业的需求,如果未来 AI 应用落地不及预期,或者出现新的竞争对手打破它的垄断,营收增长一放缓,市值马上就会回调; 苹果则面临着全球消费电子市场萎缩、新兴市场竞争加剧的问题,一旦高端市场的神话被打破,超额利润难以为继,市值泡沫也会随之破灭。 历史上的泡沫不管吹得多大,最后都逃不过破裂的命运,从荷兰郁金香泡沫到美国互联网泡沫,再到 2008 年的金融危机,都是前车之鉴。 现在资本市场把苹果、英伟达的市值炒到 4 万亿美元,不是因为它们真的有这么大的价值,而是因为全球经济缺乏好的投资标的,资本只能抱团炒作这些巨头,把泡沫越吹越大。 这种荒唐的现象,恰恰反映了当前全球经济的深层次问题:实体经济与金融市场严重脱节,资本逐利性导致资源配置失衡,巨头垄断加剧了市场不公。 刘杨声的话虽然直接,但点破了本质。 苹果、英伟达的超高市值,不是什么值得骄傲的事情,反而像是全球经济的一个 “警示灯”,提醒我们金融泡沫已经积累到了危险的程度。 等哪天资本的狂欢结束,泡沫破裂,这些虚高的市值会一夜之间蒸发,到时候不仅投资者会遭受损失,还可能引发连锁反应,影响整个全球经济的稳定。