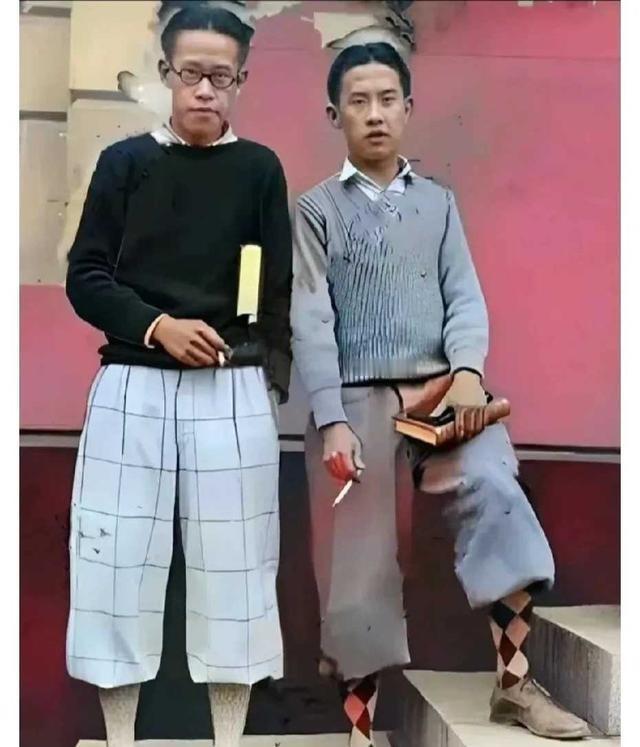

1926年哈佛校园的一张照片里,两个穿西装的中国年轻人站在图书馆前,手里夹着香烟。 他们是袁世凯的儿子袁克恒和袁克坚,当时一个25岁,一个19岁。 三年前父亲去世,袁家分遗产时,每个儿子拿到12万大洋,这笔钱成了他们漂洋过海的船票。 袁世凯留下的家产不算少,现金、股票、房产加起来超过2000万银元。 长子袁克定分了40万,其他儿子各得12万。 袁克恒和袁克坚拿到这笔钱时,一个15岁,一个9岁,还不懂这笔钱背后的分量。 乱世里这笔钱与其说是遗产,不如说是家族给他们换的一张逃生船票。 哈佛校园里中国留学生不多,1919到1922年间,整个学校的清华庚子赔款留学生也就21个。 袁克恒选了政治经济学,总坐在教室前排记笔记,辩论时条理清晰。 袁克坚学的是医学,总泡在解剖室,同学说他清理手术器械比谁都仔细。 本来想安安静静读书,可身份藏不住,有次袁克恒讨论时局被同学追问家世,他只淡淡说“家父是前清官员”。 查尔斯河边常能看见袁克坚抽烟的身影,银烟盒是母亲给的遗物。 有留学生回忆,他点烟的动作老练得不像学生。 兄弟俩住校外公寓,早餐总是面包牛奶,偶尔煮点粥,分食物时袁克恒总把肉多的那份推给弟弟。 那几年他们没参加过什么社交活动,除了上课就是泡图书馆,连教授都夸这两个中国学生“比美国人还刻苦”。 1930年前后回国,袁克恒在天津、上海办起新式学堂。 这些学校不教四书五经,数理化课程排得满满当当,还请了留过洋的老师。 有张老照片里,他穿长衫站在校门口,背后匾额写着“科学救国”四个大字。 后来他又在青岛开机械厂,专做纺织机零件,当时国内工厂用的机器全靠进口,他的小厂子竟真造出了能用的配件。 1937年南京沦陷那天,袁克恒把青岛工厂的钢材全捐了。 带着二十多个工人南下,路上把大衣脱给逃难的孩子裹着。 到南京城外救援队干了半个多月,抬伤员、发粮食,自己饿得直冒虚汗。 他办的学校后来出了不少工程师,机械厂的徒弟们抗战后在各地工厂成了技术骨干。 袁克坚回国后进了北平协和医院,专看肺病。 引进德国X光机那会儿,他手把手教护士操作,为穷人看病常自掏腰包付药费。 日军占领北平时他辞了职,在西山开个小药铺,病人给什么就收什么,有时是袋小米,有时是捆柴火。 有次伪警察来找麻烦,袁克恒连夜从天津赶来,塞了钱才把事摆平。 冯玉祥的女儿冯弗能那时也在苏联孙逸仙大学,学校里800多中国留学生,每天要写思想汇报,还要公开朗读自我批判。 她拒绝和父亲划清界限,坚持回国时,连蒋经国的自白书里都批评她“思想有问题”。 如此看来,同样是军阀后代,有人选了政治,有人选了实业和医学,路不同,心却都系着家国。 建国后政府想请袁克恒当天津市副市长,他没答应。 后来儿子袁家宸把北京九亩地捐给学校扩建,又把香山祖坟的二百棵松树献给天安门广场,政府给的50元钱分文未取。 袁克坚的药铺解放后并给了公家,他继续坐诊到七十年代,病历本上记着上万名患者的名字。 那张哈佛照片后来被档案馆收了,两个年轻人站得笔直,身后是哥特式建筑的尖顶。 谁能想到二十年后,一个在战火中捐出钢材,一个在山村里救治伤员。 乱世里的公子哥,没靠父辈余荫,硬是用自己的方式活出了尊严。 这或许就是最好的救赎,不用言说,只用行动证明,命运给的牌,终究要自己打。