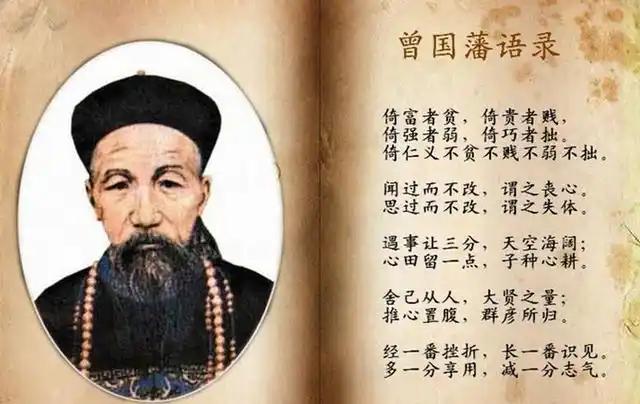

公元1872年,曾国藩逝世,家人悲痛之中操办丧事,突然听到家仆来报:“左宗棠大人挽联到。”曾家人一听吓坏了,真是怕什么来什么…… 曾国荃站在灵堂门口,一时没说话。他望着门外的白雪,脑中却回到了二十年前。那是1852年,太平天国势如破竹,清廷调不出能打仗的兵,朝中大臣纷纷推诿,没人愿意接这个烫手山芋。是曾国藩主动请缨,辞去京官,回到湖南组建团练,湘军由此而生。 起初,家人都劝曾国藩不要涉险,他毕竟是书生出身,从未带过兵。但曾国藩说:“国家危亡之际,不可袖手旁观。”他从长沙起兵,曾国荃亲自协助兄长,带头募兵练兵。 两人风餐露宿,不少人半夜逃兵,曾国藩竟跪在地上求士兵留下。他说得很简单:“我一个读书人,能陪你们吃苦,你们为何不能为国家出点力?” 湘军成形之后,曾国藩四处调人,左宗棠就是他早年在湖南推荐到朝中的才俊。左宗棠当时已四十岁,满腹经略之才,却无官职,靠在乡间种地糊口。曾国藩力荐他治理福建,左宗棠这才有了出头之日。也正因为这个原因,曾国荃对左宗棠一直敬重有加,尽管后来兄长和左宗棠时有不合。 但这些年的波折,不是一句“政见不合”能讲清的。曾国藩性子沉稳,做事小心翼翼,哪怕战功显赫,也总是低调退让,甚至连自家书信都不愿让人刊印。而左宗棠呢,张扬不少,他认为做了好事就得让人知道,才能起到榜样作用。 两人真正的分歧在天津教案后更为明显。1870年天津民众冲击教堂,引发中法外交危机。左宗棠主张强硬应对法国,而曾国藩担心动摇朝局,倾向于妥协。这一回,左宗棠写信给李鸿章,字里行间都带着讽刺。 但讽刺归讽刺,人情归人情。曾国藩去世,左宗棠不仅亲笔写了挽联,还特地派人送到长沙吊唁,这让正在操办丧事的曾国荃有些意外。他一边吩咐人准备迎接挽联,一边心里琢磨,左宗棠这番举动,是真情还是应付? 左宗棠送来的挽联写得极有分寸:“谋国之忠知人之明自愧不如元辅,同心若金攻错若石以期无负平生。”这并不简单是客套话,其中的“自愧不如”四字,曾国荃看了眼眶湿润。他知道,这不是空话,左宗棠虽有傲骨,但从不轻易称人。 “敬人者,人恒敬之;爱人者,人恒爱之。”曾国荃回头看向灵位,仿佛兄长仍坐在那里,神色不改。他想起曾国藩在临终前说的那句话:“我死之后,家中之事你为主,国事不可弃。” 于是,曾国荃后来继续领兵,在镇压捻军余部时力战不退。他始终牢记兄长的信念——“身为汉臣,不可辱国。” 这一日夜色将至,老宅院内风声低咽,白纸挽联在风中飘动。曾国荃吩咐人将左宗棠的挽联挂于厅前最显眼处。他知道,无论争论如何,左宗棠与曾国藩,是那一代人里,能彼此交手也能彼此敬重的稀有存在。 这一份敬重,不因生死而断,不因政见而淡。