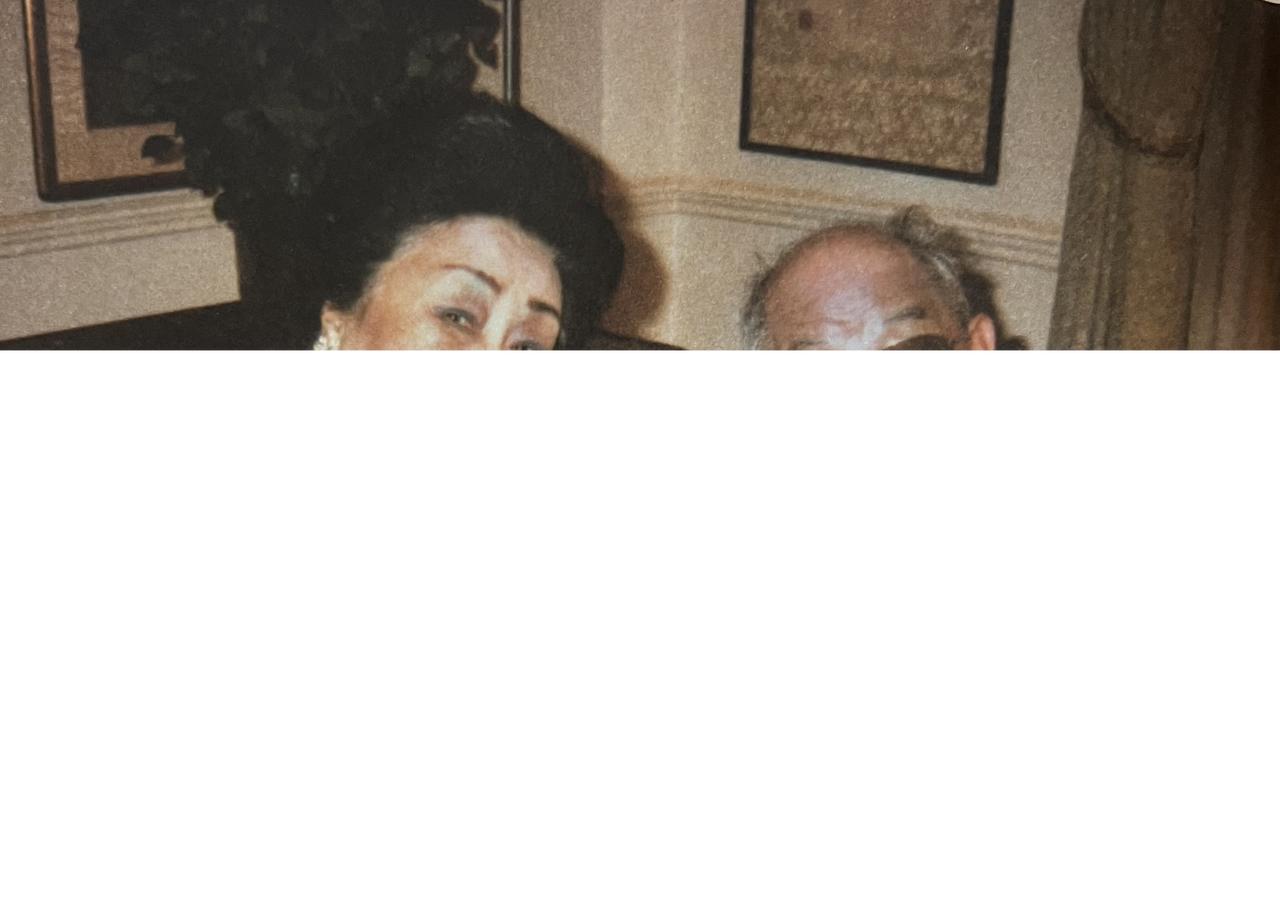

这是曾经的“复旦校花”严幼韵晚年真实的照片,拍摄于1994年,此时她91岁。 照片里的老人穿着得体的旗袍,丰腴的体态透着一股从容,谁能想到这个优雅的老太太,年轻时经历过家道中落、丈夫殉国,在战火里带着孩子艰难求生。 这样的人生跨度,怕是最有体会什么叫“时代洪流中的一叶扁舟”。 严幼韵出生在1905年的宁波,祖父严信厚是跟着李鸿章搞实业的大人物,创办了中国第一家民族资本银行,父亲严子均把家业扩展到上海自来水公司和银号。 本来想靠着家族荫蔽过一辈子,1931年父亲突然去世,偌大的家业没人撑着,很快就散了架,上海自来水公司的股权被英商收走,银号也倒闭了,《申报》当时还报道过这场“甬帮巨富严氏破产”的新闻。 1919年她进了天津中西女中,这学校是美国传教士办的,教的都是西方家政那套,后来她成了复旦大学第一批女学生,全校就招了8个女生,她是唯一的宁波商帮后代。 入学考试写的《女子与国家》现在还在复旦校史馆放着,那时候能让女孩子读大学的家庭,思想算是很开明了。 在复旦读书时她因为气质好得了“校花”的名头,在舞会上认识了杨光泩,这个人后来成了她丈夫,还是顾维钧的得意门生,哈佛国际法系毕业的高材生。 1929年结婚后跟着杨光泩去了伦敦,他当驻英总领事,她就在那边主持“中国茶会”,英国《泰晤士报》都报道过,说她“以东方美学征服西方社交界”。 本来以为日子就这么光鲜下去,1938年又搬到菲律宾,杨光泩当驻菲总领事,天天忙着组织华侨给国内抗战捐款,1941年华侨捐的钱占了中国抗战外援的六成,他们还搞了“航空救国捐”,凑钱买了12架战斗机。 1942年日军占了马尼拉,让杨光泩交出捐款,他不肯,结果和另外四个领事一起被处决了,尸体到1946年才找到。 丈夫没了,她带着三个女儿和13个领事家属在集中营外过日子,日军把那地方叫“隔离区”,其实跟集中营也差不多,每天就给0.5公斤糙米。 无奈之下她把首饰都变卖了,还织毛衣、教英语换吃的,就算这样每周还坚持搞“下午茶会”,弹弹钢琴给大家打气。 当时傅雷的妻子朱梅馥也在这些家属里,后来严幼韵设计的“抗战主题刺绣”在黑市很抢手,换的钱都用来资助难童了。 1947年联合国招行政主管,全球就录了3个女的,她凭着会好几国语言和战时救济的经验考上了,在礼宾司干到1959年退休。 她当年制定的《外交官礼遇手册》现在联合国还在用,里面那个“丧礼简化程序”,就是她处理杨光泩后事时总结出来的经验。 退休后和顾维钧走到了一起,外界都说她图名利,顾维钧日记里写着,第一次见她就发现“她的书架上竟有我在巴黎和会时的演讲稿孤本”,后来两人一起整理《顾维钧回忆录》,她还纠正了西方史学界对“济南惨案”的误解。 1994年拍那张照片时,她91岁体重180斤,私人医生说她每天必吃宁波海鲜粥,每周跳三次华尔兹,心理测试的“逆境商数”比95%的同龄人都高。 纽约大都会博物馆给她办过“百年时尚展”,展出的旗袍里有件1947年的,领口绣着“自强不息”四个字。 2003年她98岁去世,留下本回忆录《我的九十年》,里面写着“生命的质量,不在于长度,而在于你如何把每个阶段都活成自己的代表作”。 如此看来,严幼韵这一辈子,从金粉世家的大小姐到战火里的单亲妈妈,再到联合国高管和百岁老人,确实没怎么抱怨过。 她的优雅不是穿多好的衣服,而是心里有股劲儿,就算集中营里吃不上饭,也要把日子过得有秩序。 这种“不抱怨、不沉沦”的活法,放到现在也挺值得琢磨的。