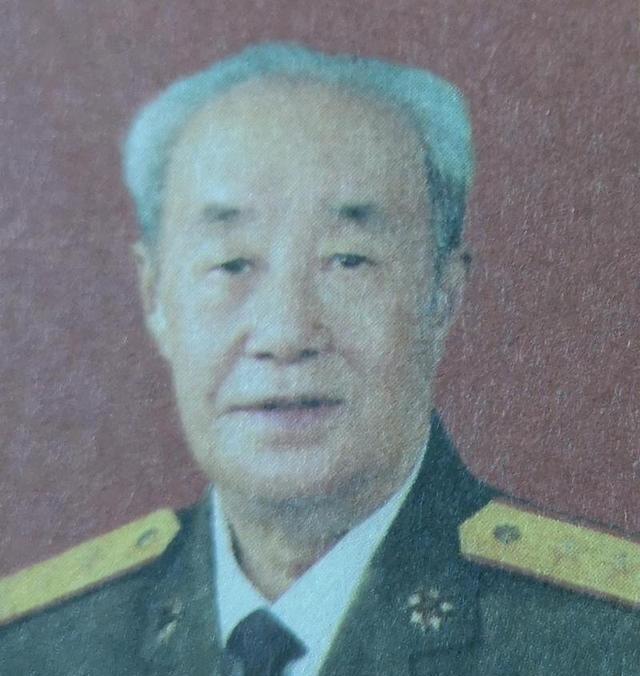

李中华烈士出生于1931年,四川巴中人。1950年冬,他参加抗美援朝战争,在铁原阻击战中毙敌23人,左小腿受伤。1958年,他参与新中国首次核试验基地选址,同年9月15日,在执行库木塔格区域勘测时与大部队失联,不幸牺牲。2016年,其遗骸在罗布泊被发现。 罗布泊的风沙吹了整整五十八年,才让这位沉默的英雄重见天日。发现他时,那具遗骸旁还散落着已经锈蚀的水壶、指南针,还有半本被风沙啃噬的笔记本。最后一页能辨认的字迹写着:"今日继续向西,水尽,寻井。" 那年他只有二十七岁。 铁原阻击战的老兵回忆,李中华的枪法在全团数一数二。那个寒冷的冬夜,他拖着受伤的左腿在战壕里移动,子弹打完就用刺刀。战友说他总把压缩饼干掰给伤员,自己啃冻硬的土豆。战场上的硝烟还没散尽,他又走向了更遥远的西部。 核试验基地选址队的老队长至今记得,李中华主动报名时说的话:"仗打完了,该为祖国的强大出份力了。"他们带着简陋的装备进入罗布泊,水限量供应,每天嘴唇都裂着血口。勘测队里数他年纪最轻,却总抢着背最重的仪器。 失踪前的最后几天,他们在沙漠里发现了一处水源。李中华把水分给了中暑的队员,自己只喝了两小口。分别时他笑得坦然:"你们先回,我把最后几个点测完就追上来。"这一别,就是半个多世纪。 他的妻子在四川老家等了一辈子。每年九月,她都会坐在村口的老槐树下朝北张望。有人劝她改嫁,她总是摇头:"中华答应过会回来。"2016年春天,当考古队员带着遗物登门时,九十岁的她抚摸着那只锈迹斑斑的水壶,轻声说:"终于等到你了。" 现在年轻人很难想象,那个年代的人怎么这么"傻"。明明可以留在城里过安稳日子,偏要往最危险的地方跑。其实不是傻,是他们真心相信,个人的命运必须与国家的需要紧紧相连。这种信念,比罗布泊的烈日还要炽热。 当年同批的勘测队员,后来都在"两弹一星"功勋册上留下了名字。只有李中华,静静躺在沙漠深处,成了共和国记忆中一个模糊的注脚。直到五十八年后,那具不屈的骸骨才向我们诉说了完整的故事。 他的孙子如今是航天领域的科研人员。去年在酒泉卫星发射中心,指着腾空的火箭对儿子说:"曾祖父当年走过的路,现在终于通天了。"这种传承,或许就是对英雄最好的告慰。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。