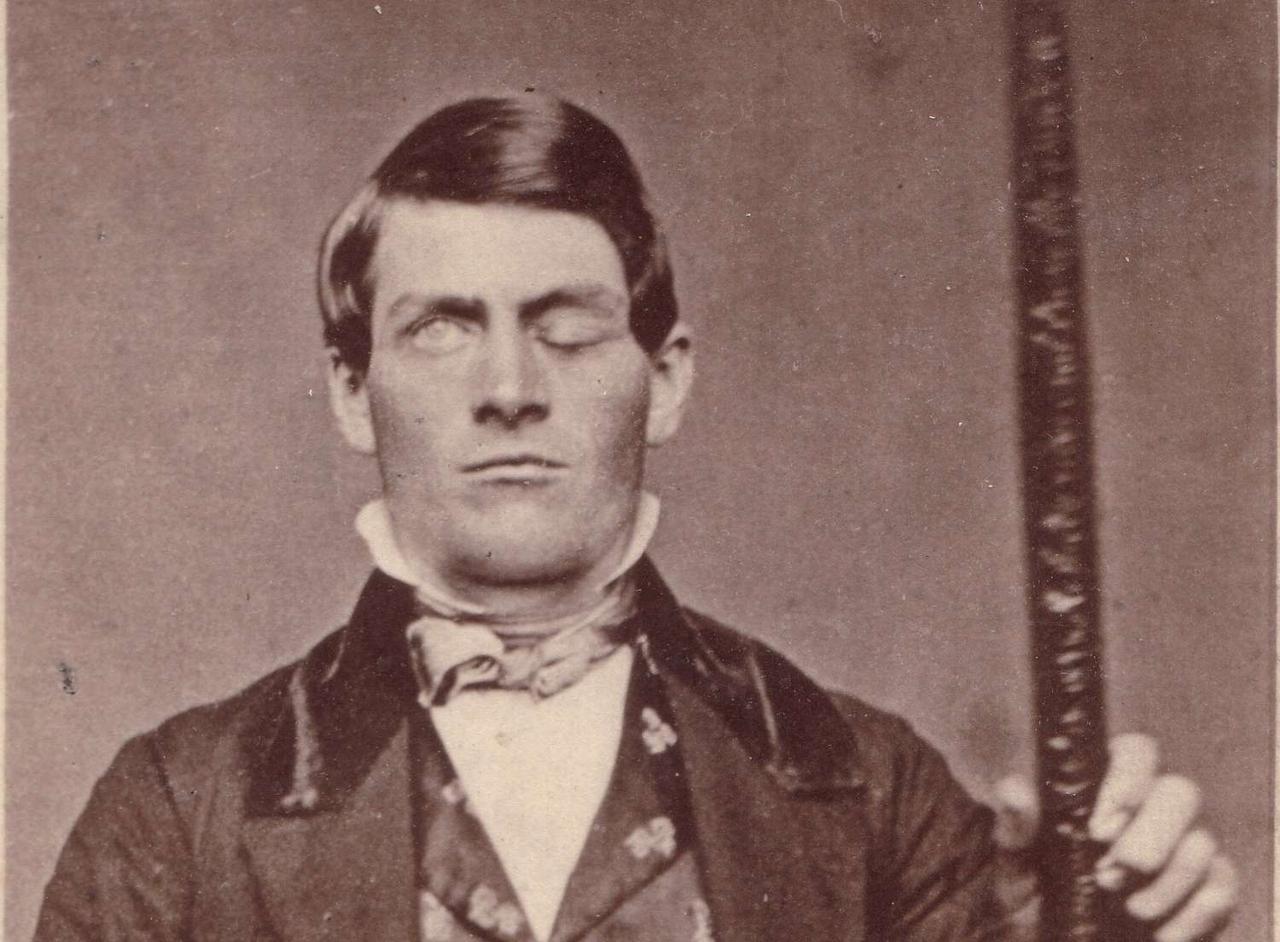

1848年,一根铁枪从他左脸颊插入,穿过大脑层,从头顶飞出25米以外。 25岁的盖吉躺在铁路工地的尘土里,左手还攥着爆破用的导火索。 工友们看见那根1.09米的铁夯斜插在90米外的草坡上,枪头上挂着的碎骨在阳光下泛着白。 当地医生哈洛赶到时,盖吉突然睁开眼,吐出一口带血的唾沫。 "帮我把帽子捡来。 "这个平时连脏话都很少说的工头,此刻声音像漏风的风箱。 没人知道,他左脑前额叶已经成了筛子。 煮沸的亚麻布裹住伤口时,盖吉疼得浑身发抖。 1848年的美国乡下,医生还在用硝酸银止血,抗生素要等70年才会出现。 哈洛每天用手指伸进伤口掏碎骨,盖吉的左眼球慢慢凸出来,像颗泡胀的葡萄。 第十天夜里,盖吉陷入昏迷。 哈洛咬着牙用手术刀撬开颅骨,黄白色的脓液喷了一脸。 后来人们说,是奎宁水和掺了蜂蜜的肉汤把他从死神手里拽了回来。 可当盖吉坐起身,盯着自己的双手,眼神陌生得让人心慌。 以前工地上迟到五分钟,盖吉会笑着拍拍你肩膀。 现在汤姆打翻水桶,他抄起铁铲就砸过去。 萨拉想帮他系鞋带,被他一把推开,骂人的话比工地上的铆钉还密集。 老板叹着气说:"他活着,可盖吉已经死了。 " 我在哈佛大学医学院见过那根铁夯,锈迹里还嵌着褐色的脑组织。 2004年3D建模显示,盖吉的双侧前额叶皮层像被啃过的苹果。 原来掌管冲动控制的神经线路断了,就像琴弦绷断的钢琴,再也弹不出完整的调子。 智利的马车夫档案里记着,1852年的盖吉总在黄昏时对着夕阳发呆。 他不再打骂乘客,会把喝醉的矿工轻轻放在马车上。 直到癫痫发作倒下前,他还在日记里写:"今天的云,像极了卡文迪什镇的棉花田。 " 现在沃伦解剖博物馆的展柜里,盖吉的颅骨和铁夯隔着15厘米。 阳光透过玻璃照进来,铁夯的阴影刚好落在颅骨的破损处。 哈洛医生当年不会想到,这个被认为"不再是盖吉"的病人,成了神经科学教科书里永远活着的人。