突破!中国有了自己的光刻机,当一台机器的精度达到0.6纳米,能像用笔一样直接“画”出,量子芯片的雏形时,它就不再仅仅是工具,而是一个未来的加速器。

杭州新发布的“羲之”,正是这样一台颠覆性的设备,但比技术参数更惊人的,是它诞生背后的“中国式”协同创新模式。

一听到光刻机,很多人会立刻联想到,生产手机芯片的荷兰ASML,但“羲之”走的不是那条路,它不追求大规模生产的速度,而是专攻另一项核心能力,极高的精度和灵活性。

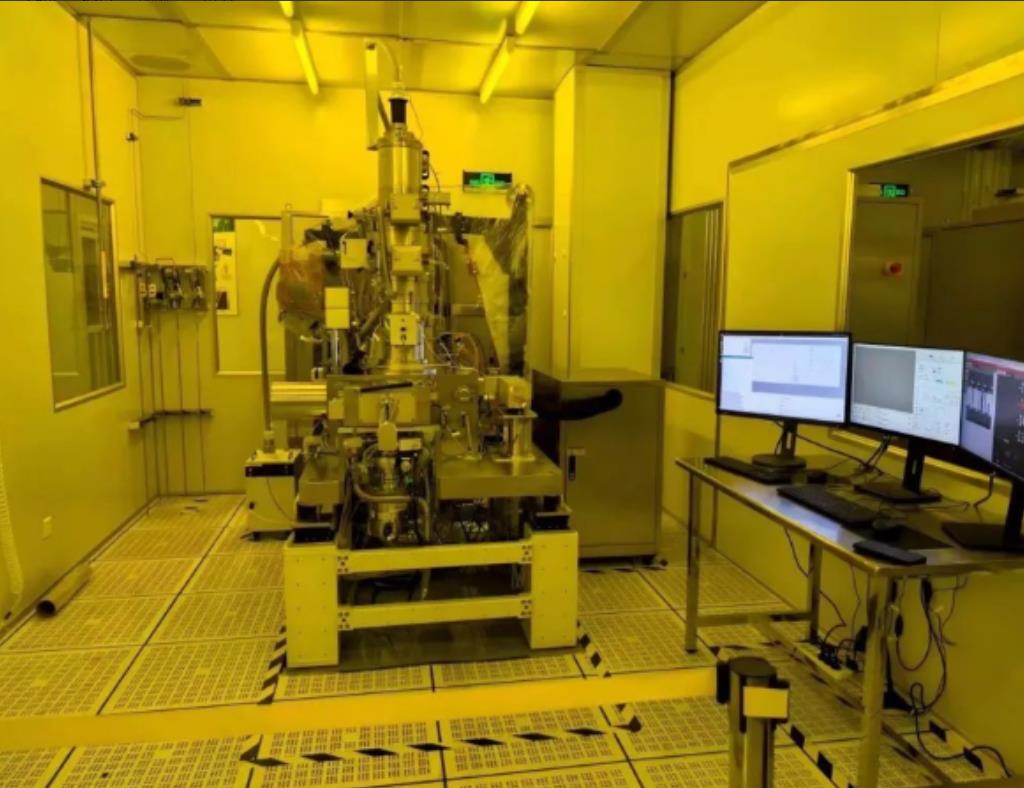

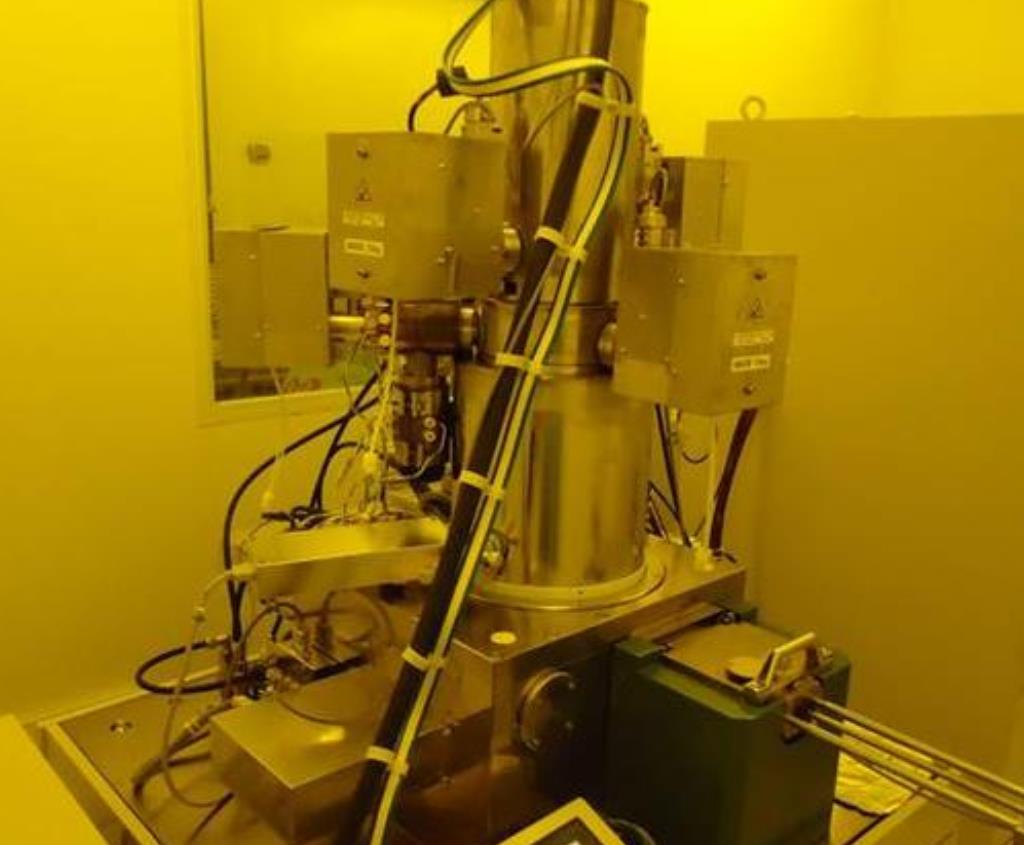

它的全名是电子束光刻机,工作原理是用高能电子束,像一支笔一样直接在硅片上“书写”电路。

数据显示它的加工精度达到了0.6纳米,可以刻画出8纳米宽的线条,这种能力让它在量子芯片、新型半导体这些,前沿领域的研发阶段,拥有无可替代的优势。

在科研探索的初期,设计方案需要反复修改、验证,传统光刻机需要,预先制作昂贵且复杂的掩膜版,一旦设计变更,掩膜版就得作废重来,成本高、周期长。

“羲之”则完全跳过了这个环节,科研人员有了新的想法,可以直接在设备上修改参数,即刻验证,这种“指哪打哪”的灵活性,极大地加速了从理论到实践的过程。

“羲之”的诞生,离不开一个宏观背景,长期以来高端光刻设备的技术,和市场一直被荷兰、日本、美国等少数国家掌握。

随着国际环境的变化,这些国家对华的技术出口限制不断加码,国内的科研单位和高科技企业,都感受到了切实的压力。

过去一个顶尖的科研项目,常常因为缺少关键设备而停滞,研究人员需要到处找关系、排长队,才能租借到国外设备用上几个小时,研发进度完全被别人攥在手里。

这种“等米下锅”的窘境,不仅拖慢了技术迭代的速度,更让许多原创性的想法,难以付诸实践,因此“羲之”的出现,解决的是一个自主权的问题。

它让中国的科学家,在进行最前沿的探索时,拥有了一件自主可控的核心工具,这意味着研发的节奏可以自己掌握,关键的技术数据也能确保安全保密,不用再看人脸色行事。

这不仅仅是一次技术上的补缺,更是一次战略上的破局,一件如此精密的设备,绝不是某个实验室单打独斗就能完成的。

它的成功展现了一种,全新的、高效的协同创新模式,“羲之”的背后是中国整个高端制造产业链的集体进步。

它涉及光学、精密机械、核心材料、工业软件等多个领域,主要零部件都实现了国产化,这说明我们的产业基础,已经发展到一定水平,能够支撑起这种复杂系统工程的研发制造。

这是全国“一盘棋”,是无数团队长期投入、协同攻关的结果,这台设备诞生于,浙江大学校友企业总部经济园,由浙大量子研究院的团队主导研发。

当地政府、高校和企业之间,形成了一种紧密的合作关系,就是由企业根据市场需求提出“任务清单”,高校的顶尖科研团队来“揭榜挂帅”,而地方政府则在资金、政策、场地等方面,提供全流程的支持一路“陪跑”。

这种模式打通了从基础研究到成果转化,再到市场应用的完整链条,它让科学家的研究不再束之高阁,也让企业的需求,能被精准地听见和满足。

目前“羲之”设备,已经在中国科技大学等客户现场,进入了应用测试阶段,并且收到了多家科研机构的合作意向,这证明了该模式的生命力。

“羲之”的价值固然在于它本身的技术突破,但更深远的意义在于,它验证了一条路,这条路证明了,通过构建一个开放、协同、高效的创新生态,我们完全有能力解决那些最棘手的技术难题。