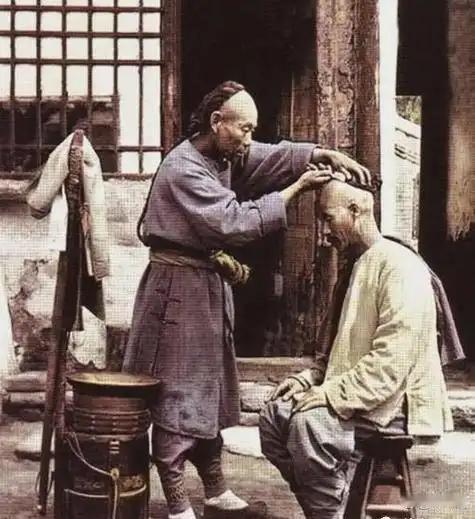

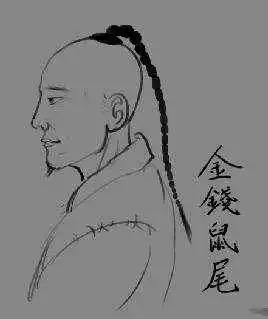

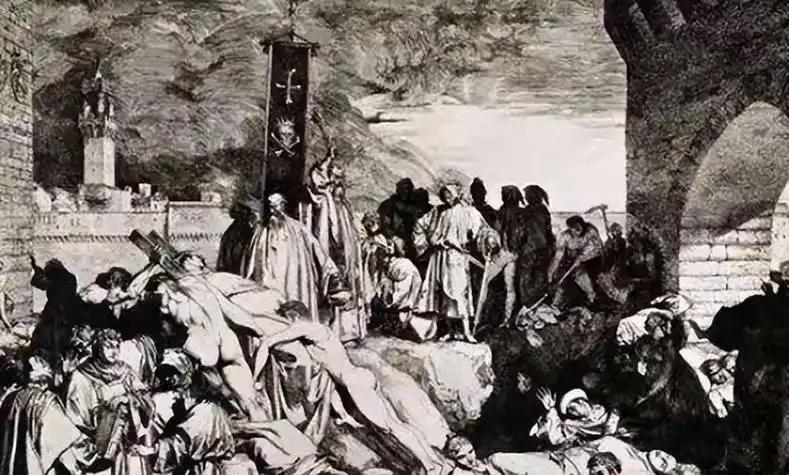

你知道吗?三百多年前,一场关于发型的“战争”几乎让整个江南陷入血雨腥风。清军入关后,多尔衮一声令下,“留头不留发,留发不留头”的口号震动了大半个中国。 这场以“剃发易服”为核心的政策,不仅改写了汉族人的发型,更撕裂了无数家庭的命运。 1645年,清廷在顺治二年(南明弘光元年)正式颁布剃发令。规定汉人必须将额头前的头发剃光,只在脑后留一撮“金钱鼠尾辫”,并改穿满族服饰。 这对于习惯了宽袍大袖、束发传统的汉人来说,这不仅是身体上的改变,更是文化尊严的碾压。 《东华录》记载,江宁巡抚土国宝甚至威胁:“剃发、改装是新朝第一严令……不论绅士军民人等,迟疑者同逆命之寇,必置重罪!” 当时,汉人视头发为“孝道”的象征。孔子曾说“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”,剃发被视为对祖先的背叛。 可清军的刀剑却毫不留情——扬州城破时,清军将反抗者的头颅挂上高竿示众;嘉定百姓因拒绝剃发,三次遭屠城,史称“嘉定三屠”。 据《扬州十日记》记载,扬州屠杀持续十日,尸体堆积如山,护城河被鲜血染成五彩,惨烈程度令人胆寒。 清军的暴行并非偶发事件,而是有组织的“文化清洗”。他们深知,若想彻底征服汉人,仅靠武力远远不够。剃发易服的本质,是通过摧毁外在符号,瓦解汉族的文化认同。 如《清史稿》所言:“宽衣博鮹,必废骑射”,满洲贵族担心汉化会削弱自身统治根基。 可汉人并未轻易屈服。江阴百姓高呼“头可断,发不可去”,与清军血战八十三天;福建沿海居民甚至集体流亡东南亚,只为保全衣冠。 但清廷的镇压手段更加残酷——“扬州十日”、“江阴八十一日”、“汾州之屠”、“大同之屠”,据统计,仅1645年江南地区因抵抗剃发令而死的平民就超过百万。 有趣的是,这场血腥的“发型革命”最终却以另一种方式收场。清朝统治者原本希望汉人彻底接受满族习俗,但事与愿违。随着统治稳固,满族贵族反而逐渐被汉文化“反向征服”。 康熙年间,一位朝鲜使者到北京时感叹:“汉仪不复见,何日变中华?”他看到的北京街头,汉人穿着改良后的满式服饰,却仍保留着汉字、儒家思想和传统节日。 更吊诡的是,剃发令本身也成了清廷的“双刃剑”。它不仅未能消弭汉族的反抗,反而加速了满汉矛盾的激化。 后来的太平天国运动中,洪秀全便以“恢复汉制”为旗号,号召民众推翻清朝。可以说,这场始于发型的冲突,最终演变为席卷全国的动荡。 如今,当我们看到影视剧中的“辫子戏”时,或许很难想象这段历史曾带来的创伤。但剃发易服的影响远未消失——它教会我们,文化认同往往比领土更难征服。 就像今天的“汉服热”一样,越来越多的年轻人重新审视传统服饰的价值,试图从历史中寻找身份归属。