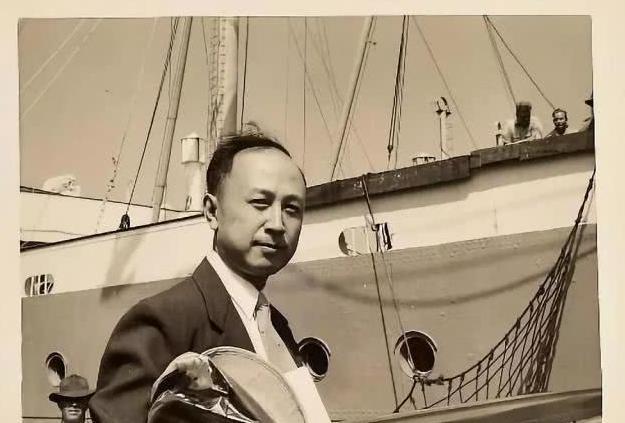

1955年,钱学森回国后,中科院每月给他发350元人民币,后来增聘为院士后,每月增加津贴100元,就是这450元工资,钱学森还总是认为太多了。 1955年,秋风起得比往年早一点。那年,船靠岸时,码头上没什么人。迎接的人少,没人唱歌,也没人撒花。那时候,中国还没学会怎么接英雄。 钱学森穿着一件洗得发白的风衣,从“克利夫兰总统号”船舷上下来,脚落地那一下他没说话。有人说他当时眼眶有点红,也有人说他只看了一眼黄浦江,就提着箱子走了。他手上拎的那个皮箱,后来一直放在中关村的宿舍里,锁不上了,搭扣也松了,但谁都没敢动。 他刚落脚,科学院的工资条就下来了——每月三百五十块钱。全国大概没人拿这么多。那时候,北京街头一个羊肉烧饼卖两毛五,一斤鸡蛋八毛,一碗阳春面五分,三百五十块能养一家人过得舒舒服服。他一个人,拿了七八户的饭钱。 他没拒绝,工资照收了。但他晚上一个人躺着的时候,心里犯嘀咕。三百五十块,不该都给他。真不该。 过了两年,他成了学部委员,每月又多了一百元的津贴——也就是后来的“院士”那一档。四百五十块的工资,按今天说法,是国家给他“托底”了。可他这人心思细,账算得明白,日子刚安顿下来,他就动手写信给组织,说工资太高了,给他减一点,减到三百三十一块五。数字掐得这么精,书记都看傻了,说从没见过这样要求的。那时候,全国正勒紧裤腰带过日子,他倒好,带头把钱往回退。 有人觉得他讲究,有点虚。但他不是装。他一辈子真就这么过来的。 1957年,他拿了自然科学奖一等奖,那是国家级的,奖金整整一万元。放今天也是一大笔。熟人都劝他,老钱,这回可以给夫人添件貂皮大衣了。他没吭声,把钱一股脑买了公债。几年后,连本带息一万一千五百块,他转头就捐了——给中国科学技术大学,说添点设备吧,那帮学生手里连个好仪器都摸不上。 这事他回家也没提。夫人蒋英听说了,一开始还有点懵,后来也只是摇了摇头,说老钱你这人啊……就没说下去。家里从来没多富裕,衣服补了又补,冬天暖气不热就多穿两件,天冷了两个孩子挤在一起睡。钱学森自己呢,有一回过马路摔了一跤,才发现他那双皮鞋,鞋底都裂了,鞋钉咯着脚板。 别人说他苦,他不接话。他说,我拿的是国家的钱,想的是国家的事,别拿我当个人物看。 这种话听起来有点大,但从他嘴里说出来,不让人膈应。 他不是高高在上的。很多学生记得,他讲课只带一支粉笔,两张纸,连讲稿都没有。他说话慢条斯理,普通话很正,语调一平到底,像是从波士顿的教室直接走进了中关村的土楼。有一回,学生打赌他肯定夹带英语词,结果他一个词没说,全是干干净净的中文。他讲“随机”时讲得很认真,说这个词我翻了好几本词典,问了好几个人,才定下来。后来这词就这么用了,一直沿用到今天。 他讲起控制论的时候,脸会亮。他在黑板上写公式,像拉小提琴一样抖着手腕,粉笔尖一抖一抖地挪着,写完了还要往后退一步看一眼,有时候还会歪着头,眼睛一眯,说,“嗯,这个地方还得加一笔。” 但他也很拧。有一年,他发现工科毕业的学生,大学四年只做了三百道数学题,气得不行。三百?他皱着眉头问了三遍,然后说,不行,太少了。要补。他给五八级学生单独开了一门《工程中的数学方法》,硬是让他们做了三千多道题,半年里做完。他说,力学家的看家本领就是会算,不会算的,就不配叫力学家。学生们苦不堪言,但多年后回忆起来,都说那半年把他们“算开窍了”。 他不是只在书房里活。他也站在导弹发射场里。 1962年,东风二号发射失败了,火箭炸出一个三十米的大坑。总设计师林爽看着那个坑,满眼通红,说,这个坑是我的,我准备埋在这里。那场面很沉,谁都不说话。钱学森走过去拍拍他的肩,开口很轻,说,责任在我,不在你们。你们先别想别的,去查问题吧。 查了三天三夜,找出是发动机和控制系统的问题。他就定了规矩——“把故障消灭在地面”。这话后来成了中国航天的底线。谁都记得,是他最先说出口的。 他对外面的宣传一直很抗拒。1991年他八十岁,中央要给他发“杰出贡献科学家”奖,还要安排仪式,搞宣传。事前他根本不知道,消息一告诉他,他点点头,说,行吧。仪式结束后没几天,他坐在沙发上看报纸,看着看着把报纸一扔,说,这事也该画句号了。 秘书问,怎么了? 后来真的没人敢登。记者都说,这老头脾气倔,惹不起。 最让他火大的,是“导弹之父”这几个字。那几年哪个杂志写他,不加这个头衔就不算完整。他一听就急,说,不许这么说。导弹是几千人干出来的,我顶多是个合作者。科技不是一个人的英雄主义,是大家一块拼出来的。他说这话时脸不红气不喘,就像是说“今天天气不错”一样平常。 晚年的时候,他有点沉默。 工资呢,还是三百三十一块五。一直没涨。