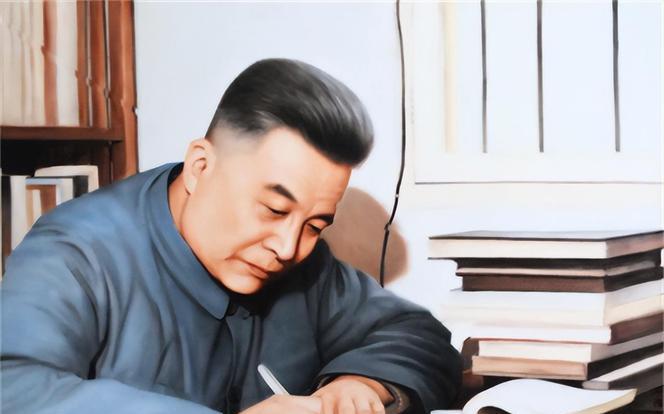

1986年,弥留之际的邓稼先向中央提出一份建议书,指出世界上的核弹理论水平接近极限,接下来重点可能不在大型核武器身上!为了让国家不再落后于人,他联合于敏向中央表达了自己的看法。 1986年的春天,北京301医院。邓稼先因为常年接触核辐射,身患直肠癌,已经到了晚期。做完手术的他,连坐都坐不住,只能勉强“悬”在一个轮胎内胎上,浑身疼得冒冷汗。 就是以这样一种姿态,他颤颤巍巍地拿起铅笔,给老搭档、另一位大神于敏写信,商讨一份关系到国家命脉的建议。 为什么要这么拼?因为邓稼先和于敏,这两位战略科学家,敏锐地嗅到了一丝危险的气息。当时,美苏两个核巨头已经搞了上千次核试验,技术上基本玩到了头,正琢磨着拉大家一起签个《全面禁止核试验条约》。 听起来是好事,世界和平嘛。但邓老他们看穿了这背后的门道:你们两家技术到顶了,不玩了,就想把门关上,不让后面的玩家升级。 这对当时只进行了30多次核试验的中国来说,是致命的。我们很多关键技术还在爬坡,正要出成果,你一纸禁令下来,等于把我们的武功给废了。 用邓老的话说,就是“多年努力,将功一亏”! 他忍着剧痛,和于敏、胡思得等专家反复推敲,字字句句都关系着未来几十年的国家安全。他甚至跟妻子许鹿希说:“这份建议书比你我的命都重要!” 这份凝聚着生命最后心血的建议书,核心观点是什么呢?很简单,也很深刻:大型核武器的理论水平快到天花板了,未来的竞争重点,可能要变了! 我们必须抢在“关门”之前,加快步伐,完成我们必须做的试验。 从1986年跳回到现在,打开手机看看新闻,会发现邓老的预言,简直是教科书级别的精准。 他说核理论接近极限,重点会转移。转移到哪里去了? 第一,从“傻大黑粗”转向“小快灵巧”。 过去大家比的是谁的核弹当量大,一颗下去毁天灭地。但现在,大国之间都在琢磨更实用的东西。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的最新数据,全球核弹头总数在缓慢下降,但处于战备状态、可以随时动用的“军用库存”数量,反而悄悄在增加。 这说明什么?大家都在优化自己的“工具箱”,追求的是更强的实战威慑。比的不再是谁能把地球炸平,而是谁能在关键时刻,拿出更灵活、更具威慑力的手段。 第二,重点从“弹头”转向了“快递”。 邓老说核理论到顶了,但他没说运载工具也到顶了。怎么把“核弹”这个包裹,稳、准、狠地送到对手家门口,成了新的赛道。 这就是我们现在耳朵都听出茧子来的高超音速导弹。这玩意儿快到现有的反导系统根本反应不过来,还能蛇皮走位,防不胜防。美、俄都在拼命搞,我们国家在这方面也取得了举世瞩目的成就。这恰恰印证了邓老的判断:当“弹”本身玩不出太多新花样时,“箭”就成了决胜的关键。这已经不是单纯的核威慑了,而是“核常兼备”的战略打击能力的比拼。 第三,战场从物理空间扩展到了信息和智能领域。 这是邓老在1986年不可能想到的细节,但完全符合他预言的大方向。今天的战争,已经不是二战时期的钢铁洪流了。人工智能、无人机、太空卫星、网络攻击……这些都成了新的博弈点。一个国家可能还没发射导弹,它的指挥系统、金融网络就已经被对手通过看不见的方式瘫痪了。 未来的核威慑,可能不仅仅是发射井里的导弹,更包括一套由AI辅助决策、天基卫星预警、网络攻防能力构成的复杂体系。谁能在这个新战场上占据主动,谁才能真正保证自己的核按钮安全。 回看邓老和于敏当年的建议书,中央很快就批准了。从此,中国的核武器事业开启了关键的“十年加快”之路,赶在1996年签署《全面禁止核试验条约》之前,取得了巨大的技术突破,奠定了我们今天安身立命的基石。 1996年7月29日,我国进行了最后一次核试验。巧合的是,这一天,正好是邓稼先逝世十周年的忌日。仿佛是冥冥中的一种告慰。 在他生命的最后日子里,有一次坐车经过天安门,他问妻子:“你说,30年后还会有人记得我吗?” 这个问题让人心酸。今天,快40年过去了,我们不仅记得他,更应该理解他。我们记住的,不应该只是一个“两弹元勋”的功勋符号,更应该记住他作为一个战略科学家的深邃远见。 他留下的最后一句话是:“不要让他们把我们落得太远!”