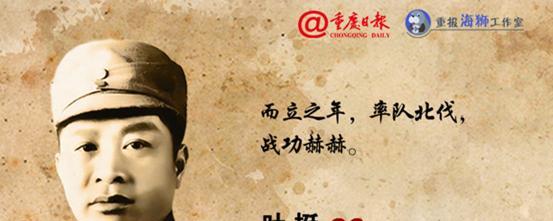

1395年,朱元璋要处死宋国公冯胜,冯胜哭泣道:“微臣六十多岁了,没有兵权,连兵器都拿不动了,皇上为何还要赐死我?”朱元璋叹了口气,无奈道:“我儿朱标早逝,我也老了,最放心不下你。” 冯胜凭借着过人的军事才华和果敢的决策力,在朱元璋建立大明的过程中扮演了举足轻重的角色,冯胜的名字在战争的硝烟中响彻南北,成为了无数战士心中永不褪色的传奇。 作为大明的栋梁之一,他曾立下赫赫战功,从濠州起义到鄱阳湖大战,从塞北的征战到西北的镇守,冯胜无数次地用自己的力量为朱元璋扫清障碍。 冯胜的能力除了与生俱来的勇气和智慧,更在于他对战争的深刻理解和对兵法的熟练掌握,在鄱阳湖一战中,面对陈友谅的强大水军,冯胜凭借着自己精准的战略眼光和果断的行动力,成功打破了僵局,拯救了朱元璋的船队。 正是冯胜的及时出击才让大明的命运得以改变,进而促成了朱元璋最终的胜利,冯胜的这些功劳,赢得了朱元璋的深厚信任。 在多次的军事行动中,朱元璋对冯胜的依赖愈加加深,将更多重要的任务交给了他,从平定四方到确保大明疆域的稳定,冯胜始终站在最前线,承担着国家安全的重任。 尤其在西北边陲,冯胜被任命为防线的主帅,长期驻守边疆,保卫着大明的领土,可正是这份卓越的信任与依赖,最终成为了冯胜命运的转折点。 随着时间的推移,朱元璋开始在内心产生了一种无法抑制的疑虑,冯胜虽然功勋卓著,然而他驻守西北多年,手中掌握的兵力与资源,让朱元璋心生了不安。 冯胜虽然没有直接表现出任何叛变的迹象,但这种潜在的威胁在朱元璋的内心逐渐积累,最终引发了他对冯胜的深刻怀疑。 某日,朱元璋收到了一封来自密探的报告,信中提到了冯胜的侄女婿曾在酒后放言,抱怨自己在西北尽忠多年,却未得到应有的重视;信中还提到冯胜的部将曾对朝廷的举措表示不满,公开讨论朝堂上的功臣问题。 更有隐秘的言辞提到冯胜在两年前的蓝玉案中态度不明,似乎在暗中保持观望,甚至有所偏袒,这些事情组合在一起,像是一张渐渐收紧的网,将朱元璋的心牢牢束缚。 冯胜的忠诚和能力曾是他最大的依赖,而如今,这一切开始被疑虑和恐惧所覆盖,冯胜作为一位资深将领,如何看待这些传闻?他是否真如朱元璋所愿,依旧忠诚于大明,还是心怀他日的野心? 面对这份沉重的密折,朱元璋的心情复杂至极,他知道自己已经不能再放任冯胜继续掌控西北那么多兵力和资源。 冯胜的忠诚或许并非如他所希望的那样稳固,而对于自己国家的未来,朱元璋所考虑的不仅是冯胜的个人命运,更是大明江山的长久稳定。 经过深思熟虑,朱元璋做出了一个决定:召冯胜回京,并且处理掉这个潜在的威胁,在皇宫深处,寒风呼啸,朱元璋在案前写下了冷漠的命令:“赐死冯胜。” 这道命令几乎没有任何征兆,带着一丝决绝,也带着一份沉重的无奈,冯胜被迅速召入宫中,站在朱元璋面前的他,已是年老体弱的模样,岁月的摧残让他的身体变得越来越虚弱。 冯胜踏入宫殿的那一刻,他并未察觉到那份无法逃避的命运,面对朱元璋,冯胜仍然抱有一丝希望,或许是最后的宽容,或许是帝王的怜悯。 可朱元璋没有任何寒暄,甚至没有任何解释,直接宣布了死刑,冯胜瞬间愣住了,眼中充满了难以置信的神色。 冯胜几乎无法理解为何自己会落得如此下场,曾经为国家立下赫赫战功的他,曾经为大明打下的基业,也未能为他赢得最终的宽恕。 冯胜的手指在空中颤抖,试图抓住最后一丝希望,但一切都变得虚无,他心头的愤怒和无奈瞬间爆发,冯胜在走向死亡的前一刻,仍坚持请求朱元璋给他最后的一个机会。 他用那颤抖的声音低声恳求道:“皇上,只求放过我的家人。”冯胜清楚地知道,这份命运无法改变,但他唯一能做的就是为自己所爱的人争取一线生机。 他的请求并没有带来任何改变,朱元璋依旧冷漠,最终冯胜在几天后悄然死于宫中,冯胜的死震动了整个大明朝廷,在他去世后,冯府的白幡高挂,哭声震天。 他一生的荣耀、血泪与牺牲在这最后的时刻似乎都化为了虚无,尽管冯胜曾为大明的疆土付出了自己的一切,但他却未能在自己死后的岁月中,换来一丝的安宁。 冯胜的死标志着一个时代的结束,或者说,是朱元璋内心世界的终结,忠诚、怀疑、权力,这些交织在一起的情感与理性,最终将冯胜推向了死亡的深渊。 尽管冯胜为大明做出了卓越的贡献,但在朱元璋心中,这份忠诚最终变成了他无法摆脱的忧虑和恐惧。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:冯胜题跋像取自清上官周绘,乾隆八年刻本《晚笑堂画传》所附《明太祖功臣图》)