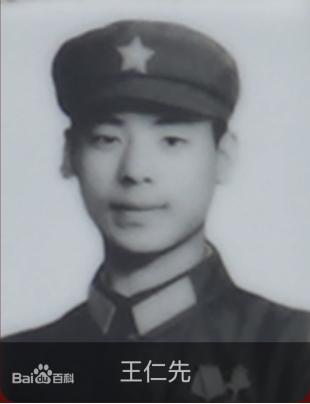

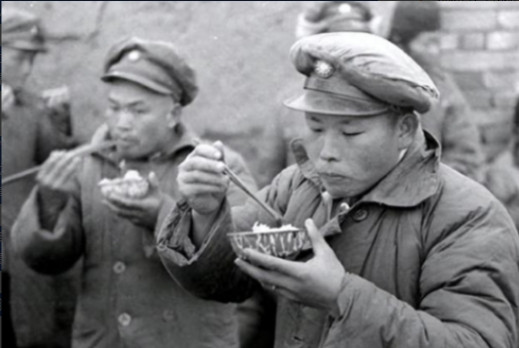

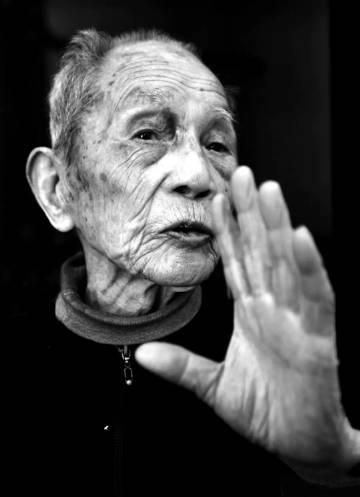

1984年,副连长王仁先在战斗前,悄悄来到暗恋他的房东阿岩房间,他低着头说:“阿岩,谢谢你的照顾,我要上前线了”,谁知,阿岩拉着他走向床边,关了灯! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1984年的云南边境,山风里混杂着硝烟的气味,那一年,麻栗坡的山岭因为战事紧绷得像拉满的弓弦,部队临时驻扎在村寨里,副连长王仁先分到了一户普通人家,竹楼简陋却干净。 他年仅二十五岁,个子高挑,军姿挺直,眼神中总带着一股坚毅,对村民来说,这些军人既陌生又亲切,他们身上带着紧张气氛,也带着安全感。 竹楼的女主人叫阿岩,二十出头,身材瘦削,双手粗糙却灵巧,她早出晚归忙农活,又要照顾家里,还常给战士们端水送饭,她的眼神清亮,每次看到王仁先,总会停顿一瞬。 她没说过什么,却会在他磨破的鞋子上补好针脚,在野菜汤里放一撮珍贵的红糖,别人或许没注意,但他明白这种细心不只是普通的关照。 王仁先并不是没察觉,他出身干部家庭,受过严格的训练,知道部队的纪律比什么都重,他能感受到阿岩的心意,却一直保持距离。 对外,他是铁打的军官;心里,他却无法完全忽视那份温柔,每天训练和布置防务,他都表现得冷静克制,可在竹楼的窗外看见她晾晒衣物时,心里那道防线就会轻轻颤动。 临战的气息越来越浓,巡逻频繁,壕沟加深,战士们都知道即将面临硬仗,那一晚,山村被暴雨笼罩,屋檐下水声潺潺,连远处的犬吠都听不见,王仁先在竹床上翻来覆去,胸口压着一股闷意。 前方等待他们的是老山阵地,那里炮火最猛,几乎没有生还的把握,再过几天,他就要带队出发。 夜色深沉,他轻轻走到竹楼另一间房门口,敲了敲,木板发出沉闷的声响,他低着头,只说了一句平常的话,语气却格外沉重:这些日子谢谢你的照顾,我要上前线了。 他原本只想郑重地告别,却没想到眼前的人会伸手拉住他,阿岩的力气并不大,但那一拉坚定有力,她把他拉进房间,转身将灯吹灭。 黑暗里没有言语,只有呼吸声和心跳声,雨点打在竹楼上,节奏急促,仿佛催促着时间的脚步,她的手紧紧攥着他的衣袖,微微颤抖,却没有放开。 他想说什么,喉咙发紧,最终还是沉默,他能感受到她肩膀的温度,闻到头发上的皂角香,那一刻,纪律和情感像两股力量撕扯着他。 这一夜很短,也很长,他们都没有提出承诺,没有任何誓言,只是紧紧抱着彼此,对阿岩来说,这或许是她能给予的全部勇气;对王仁先来说,这是在生死前夕最不愿错过的温存。 天快亮时,鸡鸣声穿透雨幕,他轻轻推开她的手,摸到自己的军帽戴上,她没有说话,只塞给他一个布包,他低头摸了摸,厚实的鞋垫针脚密密,里面夹着一张泛黄的小照片,是她年轻的模样,笑得灿烂。 他把布包揣进贴身的口袋,背起行囊下了竹楼,身后传来压抑的哭声,他没有回头,脚步坚定地跟上部队,竹楼的窗帘紧紧拉着,那张笑容只剩下他心口的温度。 几天后,部队开赴前线,老山主峰战火炽烈,炮声震得山石滚落,王仁先带领观察小组爬上146高地,隐蔽在石缝中,四十多天里靠干粮和雨水坚持,每天通过望远镜传回敌军情报。 皮肤被烈日晒得脱皮,军装破烂不堪,可他的声音始终准时从电台传来,7月12日拂晓,越军大规模反扑。 他趴在岩石上,沙哑着嗓子报出坐标,指挥火力覆盖敌坦克,炮火轰鸣间,一块巨石崩落,击中他的头部。 他倒下时,手里还握着望远镜,战友们找到遗体时,他的胸口口袋里浸透了血水,鞋垫和照片一半模糊不清。 他被追记一等功,军中关于他和阿岩的事议论纷纷,有人批评,也有人红着眼说情报救了无数人,最终,功过分明,他的名字刻进烈士碑。 消息传到村寨时,阿岩常常坐在村口的老榕树下,手里攥着一块红布,有人问,她只淡淡地说等我男人回来。 她不在乎外人眼光,也没有向谁解释,她卖掉家里唯一的牛,换来几条红塔山香烟,一根根插在墓碑前,青烟缭绕,像是给他传递最后的陪伴。 岁月流逝,竹楼逐渐坍塌,只有山风吹过墓碑上的五角星,低语着那年夏天的往事,那一夜灯灭后的拥抱,没有承诺,却沉甸甸地留在了战争的记忆里。 这段故事并不是简单的爱情,它记录的是人在极端环境下最真切的情感,是纪律与欲望之间的缝隙,也是生命在硝烟中燃烧前最后的温度。 王仁先的牺牲值得敬仰,阿岩的痴守同样值得理解,回望过去,所有的牺牲都提醒我们今天的和平多么来之不易。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:百度百科——王仁先