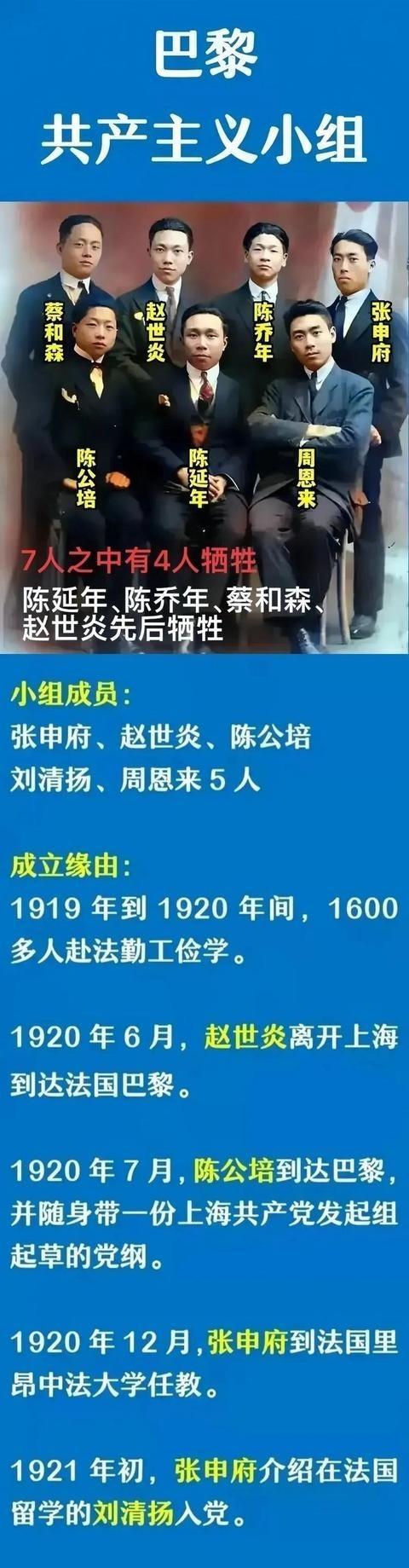

陈独秀后期对苏俄的重新认识,几乎完全推翻了他从前的主张,他指出列宁虽然讲过“民主是对于官僚制的抗毒素”,但终究未曾采用民主制,他更说如果不实行民主,斯大林这样的人将层出不穷。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1942年,陈独秀在江津的病榻上留下了一句意味深长的遗言:“苏联那座大厦,地基是歪的。”这不仅是对个人命运的叹息,更是他对一生信仰的彻底反思。 年少时他将十月革命视为东方弱国的救赎之路,然而在经历了革命的挫败、牢狱的磨砺和晚年的冷静思索后,他得出的结论几乎推翻了自己早年的全部主张。 陈独秀的最初选择源自新文化运动的激情,他倡导“民主”与“科学”,又在五四运动中成为青年心目中的旗手,十月革命的胜利让他看见一条出路,一个落后的国家可以依靠无产阶级革命走向新生。 他与李大钊一同创建中国共产党,把苏俄经验当作范本,坚信无产阶级专政能够解决中国的根本困境,那个时期的他,带着理想主义的热烈,几乎毫无保留地效法莫斯科。 裂痕很快显现,当共产国际派代表来华,要求中共党员以个人身份加入国民党时,他敏锐地意识到风险,他担心共产党会失去独立性,沦为国民党的附庸,因此强烈反对,但共产国际拥有一票否决权,他的坚持无济于事。 1927年“四一二事件”后,大批共产党人惨遭屠杀,他的担忧变成血淋淋的现实,更令他难以接受的是,失败的责任被全部推到他身上,冠以“右倾机会主义”的指责,陈独秀第一次真正怀疑:问题是否出在制度的根本上? 这种怀疑在随后的岁月中不断加深,1929年,中东路事件爆发,共产国际要求中共喊出“武装保卫苏联”的口号,陈独秀认为,这一口号无法赢得中国群众的支持,他建议转为“反对国民党卖国”。 这种基于现实的考量却被扣上“汉奸”的帽子,从此他逐渐疏离主流,开始系统阅读托洛茨基的著作,尝试从理论上解剖苏联体制的问题。 1932年入狱,他的住所被搜出大量手稿,其中包含对斯大林农业集体化的深刻质疑,铁窗生涯给予他充足的时间去思考,他不仅研读马克思主义经典,还反复咀嚼托派对苏联官僚制度的揭露。 出狱后,他拒绝了国民政府的高官厚禄,也婉拒了重返延安的邀请,他既不愿做国民党的门客,也不愿在延安重蹈依附莫斯科的覆辙,孤立,是他为继续独立思考所付出的代价。 进入江津的隐居岁月,陈独秀的思想完成了重要转向,他不再把问题局限于个别领袖,而是追溯到制度的根源,他敏锐地指出,列宁虽然承认“民主是防治官僚主义的解药”,但这一药方从未真正实施。 1921年禁止党内派别,1936年宪法将专政制度神圣化,这些举措让纠错机制和制度竞争彻底丧失,结果权力高度集中,官僚集团迅速膨胀。 在这样的环境里,斯大林式人物并非偶然,而是必然的产物,陈独秀预言,只要制度不变,即使一个斯大林倒下,新的斯大林还会不断涌现。 他指出,布尔什维克夺取政权后,用“阶级专政”取代了“社会解放”,秘密警察的权力甚至超过了沙皇宪兵,革命的理想在官僚化的实践中被严重扭曲。为了寻找替代方案,他重新审视民主的价值。 他认为,民主不是哪一个阶级的专利,而是人类文明长期斗争的成果,言论自由、司法独立、反对党的存在、免于任意逮捕,这些制度不是“资产阶级玩意”,而是防止权力腐化的基本保障。 在他看来,社会主义与民主并非对立,而是相互成就的关系,没有民主的社会主义,只会演变为官僚专制,只有在制度上赋予大众真正的参与权力,社会主义才能保持活力。 他主张“大众民主”,即工人和普通民众能够通过制度参与国家治理,而不是少数领导人替代多数人作决定,这一主张使他既不同于传统自由主义者,也不同于当时的苏联式社会主义者。 陈独秀晚年的文字显得格外冷峻,他不再寄希望于“清官”或“明君”,而是坚信只有制度的自我纠错功能,才能防止权力异化。 历史的发展印证了他的预见:苏联在半个世纪后解体,内部积累的矛盾正如他所指出的那样,从体制自身的弊端中爆发,尽管他生前孤立无援,但他的思考为后人留下了难得的思想遗产。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:秦风网——党内对陈独秀右倾错误定性的转变