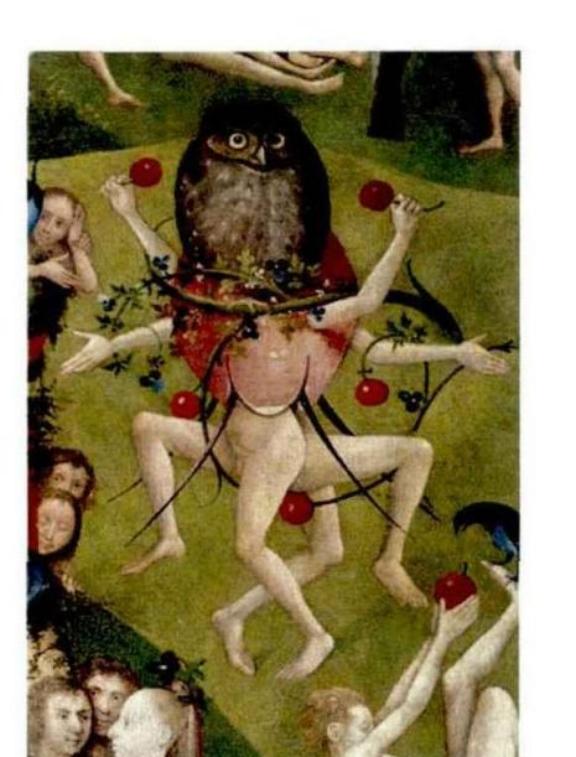

意大利文艺复兴的前人文主义者已经完全依从经院哲学,然而拨开阴郁的雾气看向尼德兰低地,那里的艺术却依旧服从于中世纪盛期哥特式风格。 在欧洲大陆的迷雾中,一场文化变革悄然酝酿,意大利的学者们还沉浸在经院哲学的严谨逻辑里,而低地国家却坚守着中世纪的哥特艺术传统。耶罗尼米斯·博斯的画笔下,隐藏着怎样的秘密?他的怪诞世界是否预示着人性与信仰的碰撞? 十四世纪的意大利,早期人文主义者们还紧紧依托经院哲学的框架,这种方法通过辩证推理来解读世界本质。学者们常常引用安塞尔姆的论著,将逻辑工具运用于圣经诠释,避免直接挑战教会权威。他们的讨论多围绕本体论展开,手稿上布满希腊文注释,但整体仍服务于中世纪信仰结构,没有立即转向个人自由探索。同时,低地国家的艺术创作坚持哥特时期的特征,市政厅和修道院的委托作品充满交织蔓藤纹饰和向上延伸拱形元素,体现对超自然领域的向往。画家们搅拌矿物颜料描绘圣人传记,背景往往复制当地哥特大教堂的玫瑰窗设计,维持十三世纪以来那种线条流畅的垂直动态。贵族资助这些创作,目的是加强地方宗教团结,而非引入古典比例革新。 低地地区的人文主义者在十四世纪末和十五世纪中叶,开始将古典神话的伦理教义融入本土叙事,用以颂扬特定统治家族遗产。他们从希腊传说和罗马史诗中提取精神内核,制作挂毯和书籍装饰,突出君王的正义与力量,从而巩固哈布斯堡王朝权威。到十五世纪晚期,这种交汇在一位画家身上达到顶峰。那位出生于1450年左右的斯海尔托亨博斯居民,耶罗尼米斯·博斯,他严格遵循中世纪神学规范,每周固定出席圣母兄弟会的集会,在1486年加入后,于昏暗礼拜堂内跪坐石地板,跟随领唱者吟诵拉丁祷文。 仪式结束后,他步行返回作坊,途中市井喧闹传入耳中,那些议论涉及古罗马诗人对情感描绘,以及希腊思想家对人生见解。这些话语让他在研磨颜料时暂停,勺子悬停在石臼上方,他开始考虑画作是否仅限于传达教义,或许还能反映人间境遇复杂。博斯的大批创作在十六世纪冲突中遗失,现存少量画作主要取材新约事件,少数源于旧约记载。 1649年记录详述他的作品包括三王来朝,贤者们策马穿越沙丘,驼队扬起尘土,手捧没药盒子,脸上布满旅尘;还有朱迪斯的故事,勇妇挥剑斩首敌将,鲜血溅洒营帐,士兵四散奔逃。这些画作如今已消失,现存的如一群乘客乘舟漂流的图像,船体摇晃于浪涛中,人们抓起桨杆和果篮,背景云层翻滚;另有尘世乐园的构图,人物在花丛中奔跑,手摘红果,飞鸟掠过头顶;以及圣安东尼对抗诱惑的场景,荒漠中怪兽伸爪扑来,圣人双臂举起杖棍,脚步后退抵挡。博斯的画法传承低地细密画的精致,线条勾勒细微,颜色渐变叠加,但他融入对周遭生活的记录,将当地民众变形为奇特生灵,如猪头农夫推车前行,或蛙身商人挥鞭交易,用这些形象揭示社会陋习。他的作品传达三种信息类型:道德引导、幻想嘲讽,以及现实隐喻。 嫉妒区则捕捉求婚失利的时刻,一男子立于门外,右手牵猎鹰,目光锁定窗内一对男女低语,他的脚前两犬龇牙低吼,右侧一背重包的路人躬身疾走,未觉身后戏剧,少女手势拒绝,男子肩膀僵硬。这些细节源自低地城镇的街景,室内摆放陶壶和木凳,食物如苹果散落,弥漫日常气息。博斯钟情球体形式,在乐园描绘中,伴侣们倚靠透明圆泡,双手环抱,泉基圆润,水珠喷溅,果实滚落草地,飞翔者紧握晶球,这些源于当时对地球的认知,认为其如生物般具备习性,古希腊如阿那克西曼德视星辰为轮状火体,喷射火焰。 十四世纪的意大利,早期人文主义思想家们仍牢牢立足于经院哲学的体系,这种方法通过严谨的辩证法和神学论证来解读世界本质。学者们在米兰和威尼斯的修道院中,常常翻阅安瑟伦的论著,将逻辑工具应用于圣经诠释,避免直接颠覆教会权威。 他们的讨论多围绕本体论问题展开,手稿上密布希腊文注释,但整体框架服务于中世纪的信仰结构,没有立即转向个人自由的探索。同时,低地国家的艺术创作坚持哥特时期的特征,市政厅和修道院的委托作品布满交织的蔓藤纹饰和向上延伸的拱形元素,体现对超自然领域的向往。 低地地区的工匠们在十五世纪初,继续使用金箔点缀圣像,营造出光芒四射的氛围,作品安装在祭坛上时,烛光映照下人物身影拉长,强化神秘感。人文主义在这里缓慢渗透,通过手抄本插图融入罗马神话的道德元素,但艺术形式未脱离中世纪的哥特根基。十四世纪末的瘟疫和战争虽中断部分活动,低地画家仍坚守传统技法,如在面板上层层施加油彩,创造出深邃的景深效果。 而博斯的作品标志低地艺术从中世纪向新时代的转变,他融合哥特幻想与人文观察,画面虽基于信仰,却通过具体细节激发观者自省。这种方式影响后续画家,推动低地融入古典浪潮,祭坛创作渐现个人情感。我们今天看这些历史,能从中汲取文化自信,推动中华优秀传统文化与世界交流。